【解説】「災害関連死」防ぐには…カギは避難所の環境整備「T・K・B」? 「2次避難」につなげる「1.5次避難」を【#みんなのギモン】

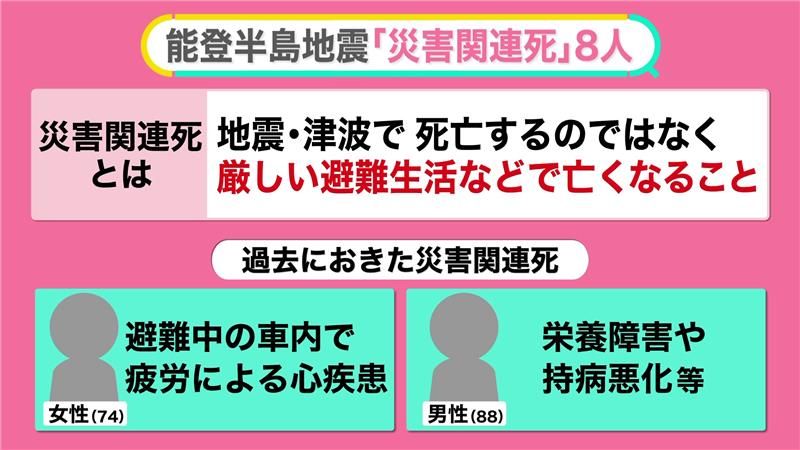

「災害関連死」とは、地震や津波を直接の原因として亡くなるのではなく、「災害後の厳しい避難生活などの影響で亡くなること」をいいます。

過去の災害では、避難中の車の中で74歳の女性が“疲労による心疾患”で亡くなりました。

また、88歳の男性が、“栄養障害”や“持病の悪化”等によって亡くなったケースがありました。

過去のデータでは、高齢の方が多いのですが、若い世代も注意が必要です。

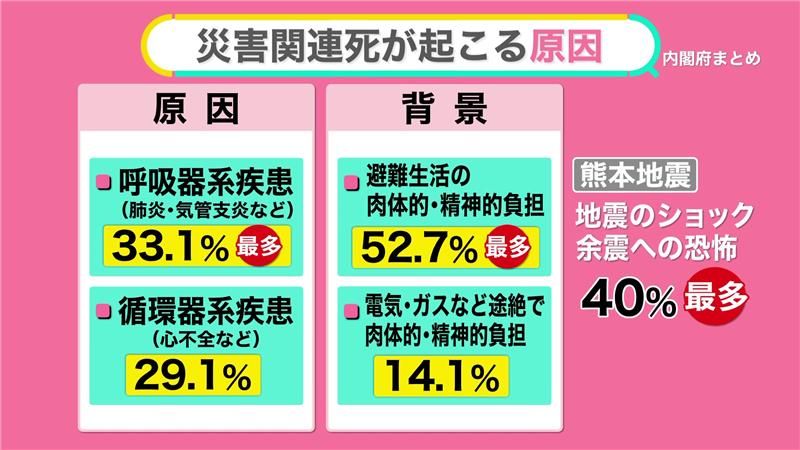

内閣府が過去の災害関連死をまとめたデータでは、亡くなった原因は肺炎・気管支炎など「呼吸器系の疾患(33.1%)」が最も多く、次いで、心不全・くも膜下出血などの「循環器系の疾患(29.1%)」となっています。

その背景には、「避難生活の肉体的・精神的負担(52.7%)」、「電気、ガス、水道などが途切れることによる肉体的・精神的負担(14.1%)」が多いと分析されています。

また、熊本地震では「地震のショック、余震への恐怖による肉体的・精神的負担(40%)」が最も多かったということです。

避難所によっても環境は違い、それぞれ何を一番ストレスに感じるのか、ということも違うと思われますが、なかでも優先して改善を急ぐべきこととは何なのでしょうか?

「災害関連死」を防ぐためには、どうしたらいいのか。

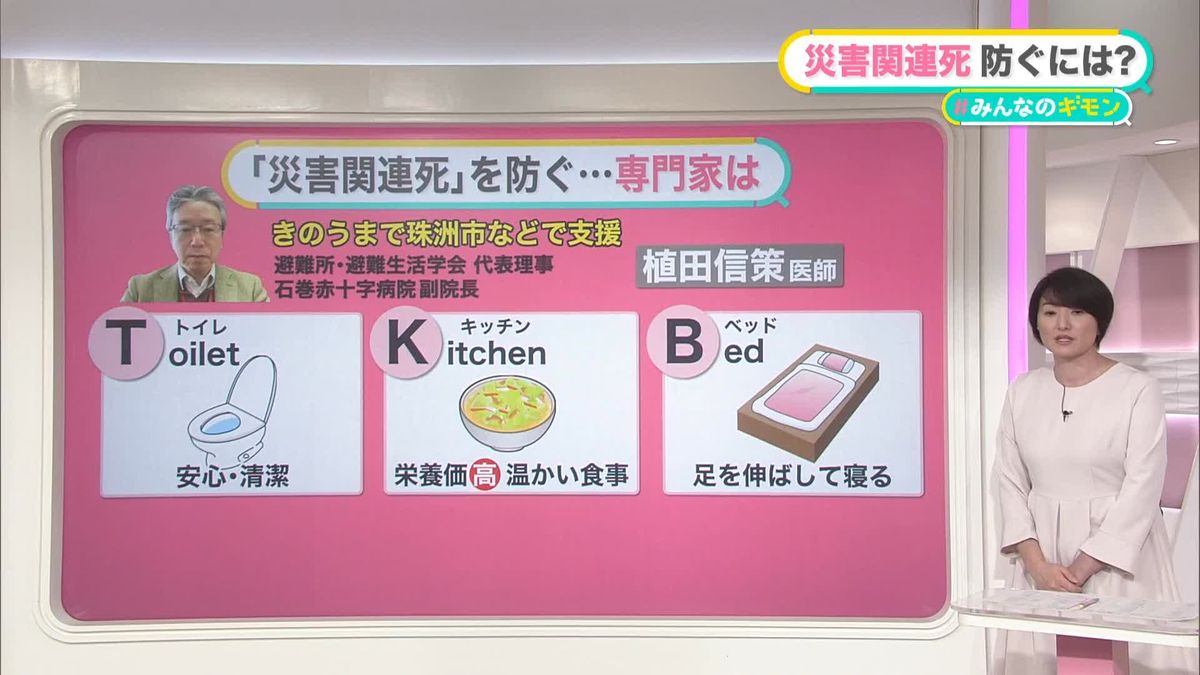

9日まで、石川県珠洲市などで支援を行った「避難所・避難生活学会」の代表理事で石巻赤十字病院の副院長である植田信策医師に聞きました。

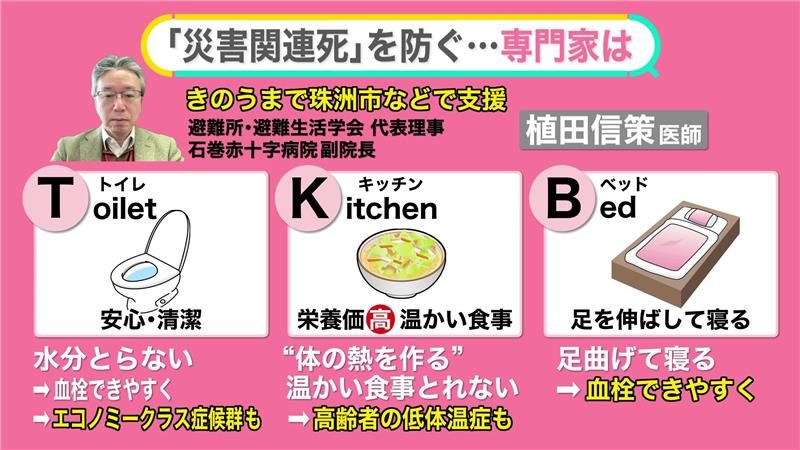

植田医師は、「T・K・B」が重要と指摘しています。

◆「T」は、安心して利用できる清潔なトイレ(Toilet)

◆「K」は、栄養価の高い、温かい食事を確保できるキッチン(Kitchen)

◆「B」は、足を伸ばして寝られるなど、就寝環境を確保するベッド(Bed)

この3つを確保することが、「災害関連死」を防ぐ対策のカギになるといいます。

◇

まず、「T:トイレ」について。

トイレが汚いと、行きたくないので、水分をとらない。その結果、水分不足になって、血栓ができやすくなったり、エコノミークラス症候群につながったりするおそれもあります。

どうしても、仮設トイレは避難所の外に設置されますが、植田医師は、高齢者が行きやすいよう、避難所の部屋の近くに“簡易トイレ”を設置してきたそうです。

◇

次に、「K:キッチン」について。

食事でしっかりと栄養をとることは、体調管理の基本でもありますが、“体の熱を作る”ためにも重要です。温かい食事がとれないと、高齢者の「低体温症」などにもつながるそうです。

今後は、安定的に食材を届けたり、温かい食事を継続的に提供できる調理をサポートしたりといった環境整備も必要になってきます。

◇

そして、「B:ベッド」について。

まだまだ、避難所にダンボールベッドは整備されていない所も多いようです。寒くて狭いと、足を曲げて縮こまって寝てしまいがちですが、そうすると血流が悪くなって、血栓ができやすくなるそうです。

植田医師が訪れた珠洲市の避難所は、大勢で床に寝て、そこを土足で行き来するような状況だったそうで、感染症も心配されたということです。

物資が不足していたり、限られていたり、そうした状況のなかで10日も過ごしている、その疲労とストレスは、はかりしれないものがあります。

被災者の皆さんの「2次避難」が急がれます。

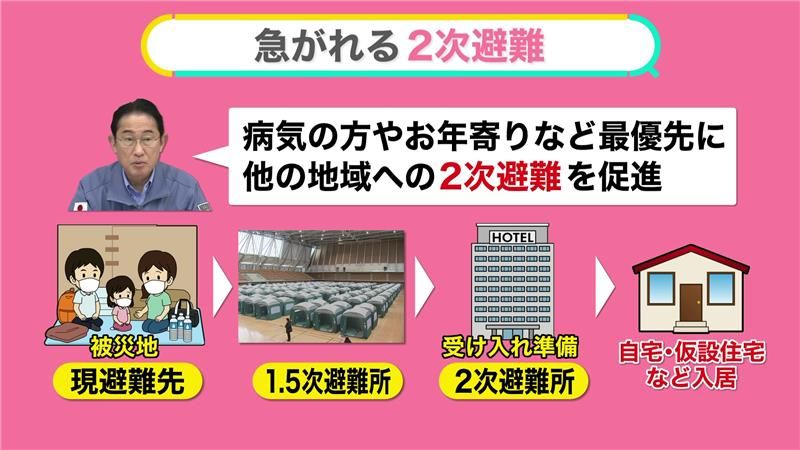

被災地の避難所の厳しい現状を受け、岸田首相は「病気の方やお年寄り、妊婦など特に配慮が必要な方を最優先に、他の地域への『2次避難』を促進するように」と指示しました。

避難所などから、「T・K・B」の整った宿泊施設などに避難する、ということですが、ただ、まだ受け入れ先も準備中という場合もあり、時間がかかるのが実情です。

そのため、まずはインフラの復旧も追いつかないまま“飽和状態”となっている「被災地の避難所」から「2次避難先」へ移動するまでの間、一時的に被災者を受け入れる「1.5次避難所」への移動が進められています。

9日、金沢市の体育館・いしかわ総合スポーツセンターに、奥能登からの避難者を乗せたバスが到着しました。

この体育館は、石川県が開設した「1.5次避難所」です。トイレや暖房、シャワーなどが整った「1.5次避難所」で、少しでも安心した時を過ごし、その間に「2次避難所」への移動の調整も行います。

◇

輪島市から避難してきた妊婦

「おなかの赤ちゃんの命を助けてもらえたのは、すごく感謝していて。いま(妊娠)3~4か月ですね。(地元では)電気とか水、トイレとかができなかったり…」

◇

「1.5次避難所」となったこの体育館では、高齢者や妊婦など、配慮が必要な人とその家族を優先的に受け入れているということです。

そして、石川県内の宿泊施設などで「2次避難」の準備が進むなか、お隣の福井県の宿泊施設も受け入れ準備を進めています。

全日本ホテル連盟 清水嗣能会長

「この冬空で、皆さん大変な思いをして過ごしておられるので、なにかできる限りのことをさせていただきたい」

福井市にある「ホテルリバージュアケボノ」では、避難者30人の受け入れを決めました。

福井県内ではこのホテルを含め、16施設で約530人を受け入れる予定です。

また、福井市や坂井市では、市営住宅の空き部屋を避難所として活用するため、調整を進めています。

このように石川県外でも、被災者受け入れの動きが進んでいます。

◇

現地を見た植田医師は、配慮が必要な人は2次避難を急いだ方がいい一方で、地元のコミュニティを生かして避難所の環境を整えた方がいい場合もあり、状況によって判断が必要だと話していました。

(2024年1月10日午後4時半ごろ放送 news every. 「#みんなのギモン」より)

●あなたの身の回りの怒りやギモンをお寄せください。

お寄せいただいた情報をもとに日本テレビ報道局が調査・取材します。