拍手に包まれた法廷ナゼ? 裁判所が異例の”所感”「旧優生保護法」裁判

■温かい拍手に包まれた法廷

裁判担当の記者として日々多くの裁判を傍聴するなかで、今月11日、めずらしい場面に立ち会った。それは、東京高裁であった「旧優生保護法」をめぐる裁判。裁判長が最後の言葉を終えると、法廷中に温かい拍手が巻き起こったのだ。この異例の裁判の背景には何があったのか――。

■「旧優生保護法」とは

旧優生保護法とは、1948年から1996年までの間に施行され、障害のある人や精神疾患のある人などについて子どもを産ませないよう強制的に不妊手術を受けさせることを認めた法律だった。戦後の人口増加によって食糧不足が問題になったことから、人口政策の一環の意味もあって制定された。

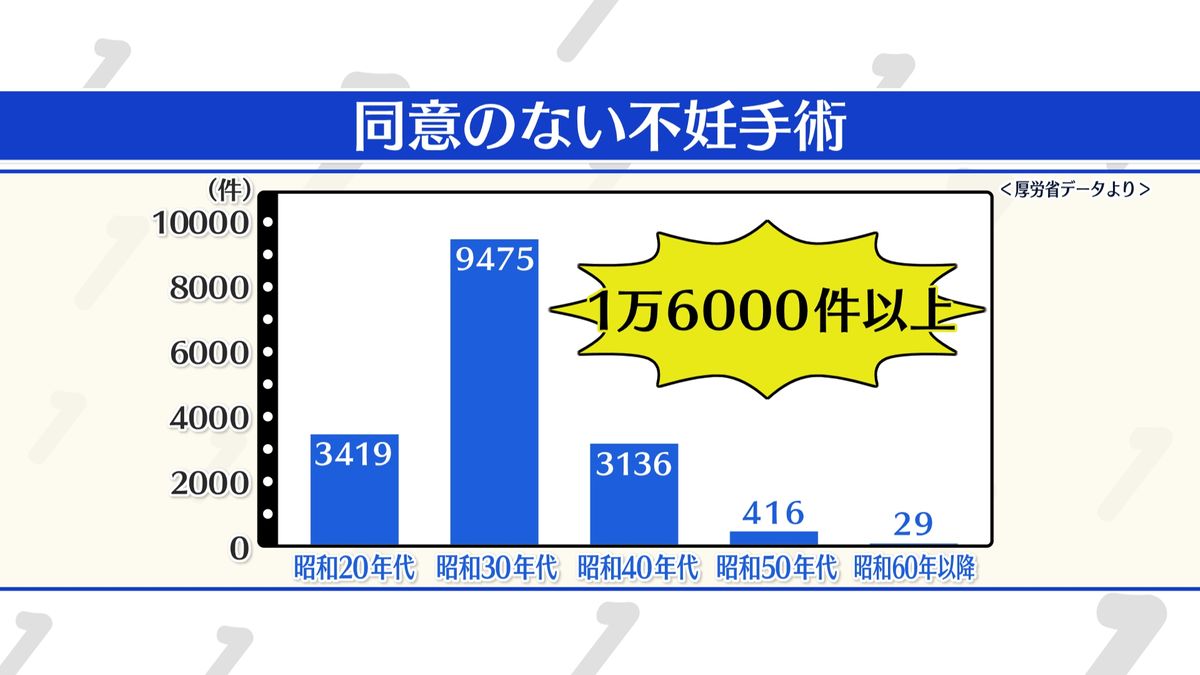

1996年にはその内容が差別的だとして法改正され、今は存在しない法律だが、法律があった約50年の間に強制的に行われた不妊手術の件数は、1万6000件以上にのぼるとされる。

■「14歳のとき、急に産婦人科に連れていかれた」

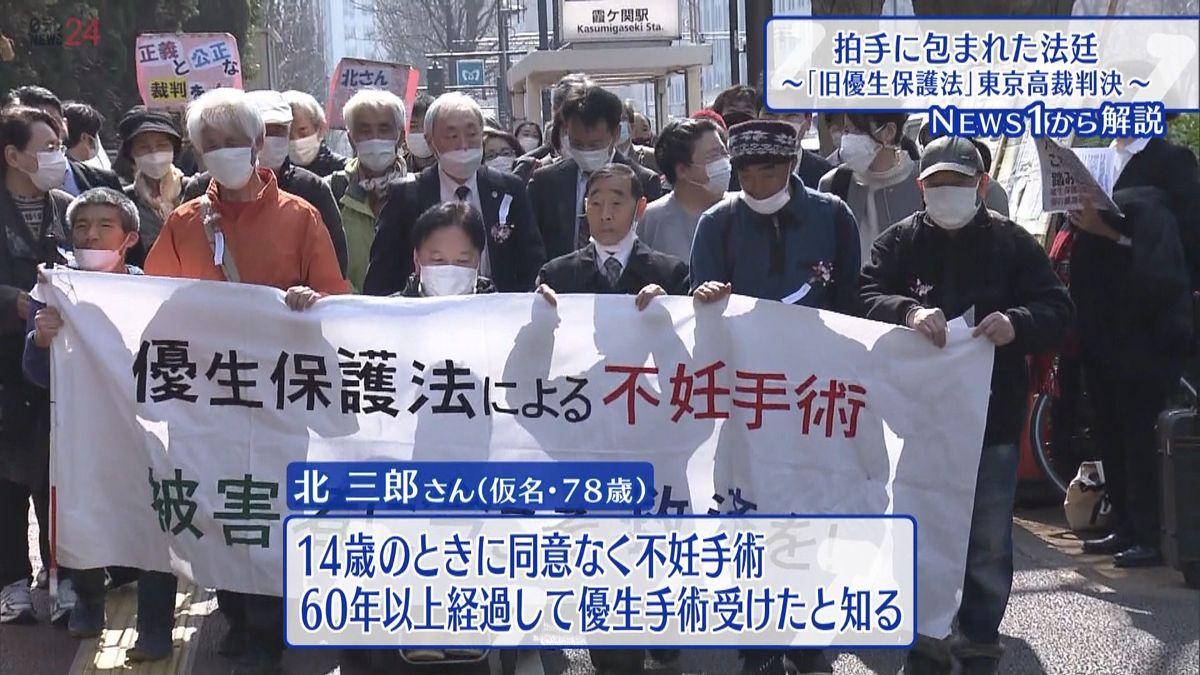

この旧優生保護法の被害者のうち、約20人がいま全国各地で国に対して損害賠償を求めて裁判を起こしている。その1人が、今月11日にあった裁判の原告、北三郎さん(仮名・78歳)だ。

北さんは14歳のとき、突然、当時通っていた施設の職員から「悪いところがあるかもしれないから」と言われ、産婦人科に連れて行かれた。「男がなぜ産婦人科に?」。訳も分からないまま手術を受けた。自身が受けた手術が「優生手術」だったと知ったのは、それから60年以上が経ってからだった。

北さんはその後、結婚したが、自分が子どもを産めない身体であることを、妻には亡くなる直前まで打ち明けられなかったという。そして、苦しめ続けられてきた人生を返してほしい、国に事実を認めて謝ってほしいとの思いで、2018年、国に対して3000万円の損害賠償を求めて訴えを起こした。

■1審は敗訴――争点となった「時の壁」

このとき、裁判の最大の争点となったのが「時の壁」だった。

不法行為に対して損害賠償を請求できる権利が20年で消滅してしまう「除斥期間」が問題となったのだ。北さんが手術を受けたのは1957年で、裁判を起こしたのは2018年。つまり20年以上経ってから裁判を起こした北さんが損害賠償を請求できる権利は、すでに消滅している――これが東京地裁が北さんの主張を退けた理由だった。

全国各地で行われているほかの同様の裁判でも、この「時の壁」が被害者の前に立ちはだかり、結局は国の勝訴に終わる判決が相次いでいた。

■逆転勝訴の2審「著しく正義・公平の理念に反する」

しかし、今月11日、2審・東京高裁が言い渡した判決は、異例にも、この「時の壁」を打ち破るものだった。東京高裁は、北さんの権利がこの「除斥期間」という、いわば「20年ルール」で自動的に消滅してしまうのは「著しく正義・公平の理念に反する」とはっきりと述べた。

そして、「20年ルール」の適用を制限し、被害者への救済法が制定された2019年から5年間、つまり2024年までは、北さんを含め被害者が損害賠償を請求できると判断した。

これは、被害者が今からでも賠償請求できることを意味し、これまで「時の壁」に泣いてきた被害者たちをまるごと司法で救済する、そんな異例の判決だった。高いハードルだった「時の壁」を制限できるとした東京高裁。その判断のために注目したのが、「北さんが現実問題としていつから裁判を起こせたか」という点だった。

東京高裁は、当時は学校の教科書にまで優生思想を正当化する記載があったことなどから、社会全体で障害者差別や偏見が浸透していたと指摘。

そして、こうした社会のなかで、北さんを含めた被害者が自分の手術を打ち明け、さらには裁判を起こすことは困難だったと考え、そんな被害者たちに自動的に「20年ルール」をあてはめるのは極めて酷だとした。

■異例の“所感”「人間としての価値低くなっていない」

判決以外にも「異例」だったことがある。それは、東京高裁の平田豊裁判長が、判決の言い渡しのあとに「所感」を述べたことだった。

裁判長の言葉を一部引用する。

「北さんは、優生手術により憲法が保障する、平等権、幸福になる権利を侵害され、子をもうけることのできない身体にされました。しかし、決して、人としての価値が低くなったものでも、幸福になる権利を失ったわけでもありません」

「北さんには、これからも幸せに過ごしてもらいたいと願いますが、それを可能にする差別のない社会を作っていくのは、国はもちろん、社会全体の責任であると考えます」

裁判長が言葉を終えると、法廷は温かい拍手で包まれた。

「北さん、よかったねー!」と、傍聴席から声が上がると、拍手はいっそう大きくなった。

■「向き合ってくれた裁判長だった」

判決の後、北さんは今回の裁判をこう振り返った。

北三郎さん(仮名)

「20年で除斥期間を適用しないと言ったときには本当にうれしかったですよ。向き合ってくれた裁判長だなと思って、涙が流れましたよ」

「もう上告しないで終わりにしてくれ、あの世までこの気持ちをもっていきたくないって気持ちで戦っている状態です」

国は上告しないでほしい――その強い思いで北さんは判決の後も、厚労省に要望書を提出するなどの活動を続けている。国が上告できる期限は今月25日だが、先月、同じく国に賠償を命じた大阪高裁の判決について国は、すでに上告している。この裁判は、国と被害者が争っているものだ。

しかし、私たちはその傍観者であってはならないと思う。ある別の被害者は、この裁判が始まってからも、ネット上に障害者を差別する誹謗中傷のコメントが多く寄せられていると話す。

裁判長が所感で述べた、差別を生み出してきたのは国だけでなく社会全体の責任だと、つまり私たちにも責任があるという言葉は、今後、同じ過ちが繰り返されないよう、法廷を飛び越えて多くの人に投げかけられた言葉だったのではないだろうか。

(社会部・雨宮千華)