【困惑】“県内死者10万人超”の衝撃…南海トラフ地震新被害想定に県民は?対策進むも現状の課題は?(静岡)

南海トラフの新しい被害想定が3月31日に示されましたが、静岡県内の自治体からも対策の効果を検証してほしいと声が上がりました。想定の数字だけでは見えない課題も指摘されています。

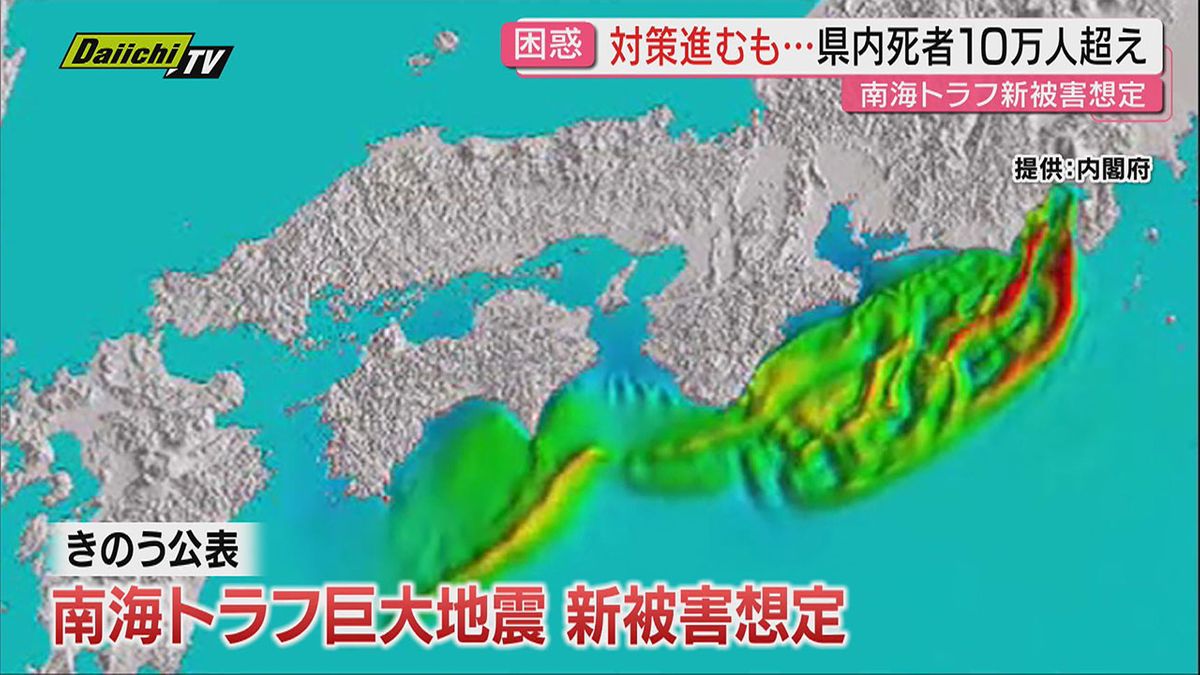

3月31日に公表された南海トラフ巨大地震の新しい被害想定。全国の死者数は最大29万8000人。県内は、最大10万3000人と、国が目指す「8割減少」からはほど遠い想定となりました。

このほか、県内では、全壊・焼失する建物が増えたり、避難者数も大幅に増えるなど、厳しい想定が突きつけられました。

高さ31メートルの津波が想定された下田市の住民は…。

(下田市民)

「31mといったら想像つかないで すね。まずは自分で何とかしろというイメージだと思う」

(下田市民)

「高いところになるべく早く地震が来たら登ろうと思っています。 来ないことを祈って」

浜松市では、5年前に高さ最大15メートル全長17.5キロの巨大な防潮堤が完成。浜松市によると市内の浸水想定域は8割減少したと見込んでいました。ただ、今回の想定では、浜松市の津波は最大17メートル。防潮堤を越える上に、壊れるという前提で考えられました。浜松市の担当者は…。

(浜松市 危機管理課 小林 正人課長)

「防潮堤を越えた場合には、効果がゼロになるという計算でやっていると聞いている。県の方で第5次地震被害想定をつくっていくと聞いている。防潮堤の効果を検証していただいて反映していただきたい」

また、被害想定の最大死者数は、早期の避難率が20パーセントと、最も低い条件で設定されています。この意識を、70パーセントまで高めた場合、全国で死者を12万人ほど減らすことができるとも試算されています。県でも、この「早期避難の意識」を高めることを一番の課題として進めています。

最大11メートルの津波が想定された袋井市の沿岸部、浅羽南地区。3月9日に実施された避難訓練を前に、自治会の連合会長を訪ねると…。

(浅羽南自治会連合会 松下 雅由 会長)

「わたしの避難計画」作成ガイドということで、自分の避難先、避難の方法、タイミング避難計画として手元に置いておくということになって、家族もそれを見ながら避難してもらうことになっている」

県が、今、各地で進めているのは、「わたしの避難計画」の配布です。地域ごとのハザードマップが記され、設問に答えていくと、いつ・どこに避難するのかが、簡単に確認できます。松下さんは、訓練の繰り返しが大切だと話します。

(浅羽南自治会連合会 松下 雅由 会長)

「マンネリ化というかもしれないが、訓練を重ねるごとに、とにかく意識を高めてもらいたい思っている」

一方で、国の会議で南海トラフ地震への対応の検討に携わったことがある岩田教授は、避難意識だけでは解決できない問題が進んでいると指摘しています。

(静岡大学 岩田 孝仁 客員教授)

「伊豆の沿岸部を見ても、非常に顕著に高齢化が進んでくる。人口減少も進んでくるという中で、従来は、例えば、作った避難施設に駆け上がれた人たちが、現実、今を見てみると、なかなか避難施設にのぼっていけない人たちも見受けられるようになってきた」

伊豆半島の中央に位置する伊豆市。南海トラフ巨大地震が起きると、最大で11メートルの津波が想定され、発災から5分で5メートル以上の津波が到達します。こちらはおよそ600人が住む伊豆市の八木沢地区。

高齢化率は10年前より8.3ポイント上昇し50.4パーセントとなっていて、2人に1人が高齢者です。津波対策の「防波堤」や…「防潮堤」もありますが…10メートルを超える津波は防げません。「津波避難ビル」に指定されているマンションなど、津波避難施設が3か所ありますが、住民に話を聞くと…。

(住民・80歳)

「逃げ切れない。地震で揺れるのが1分か1分半でしょ」「その後逃げるといっても5分くらいしかない」

これまで地区の防災に取り組んできた住民は…。

(伊豆漁業協同組合 八木沢地区 松井 秀雄 地区長)

「5分で第一次避難場所まで高台まで到着するのかというと、全員が到着することは不可能です」「津波に対する安全対策、十分な対策がほしいというのが地元から(行政へ)の要望」「防潮堤ですね」「半ばあきらめている高齢者も大勢います。そんな現状です」

地域ごとに抱える課題はさまざま。県でも、独自の想定である「第4次地震被害想定」を見直し、2026年度をめどに、新しい想定を発表する方針を示しています。

キャッチなし.png)