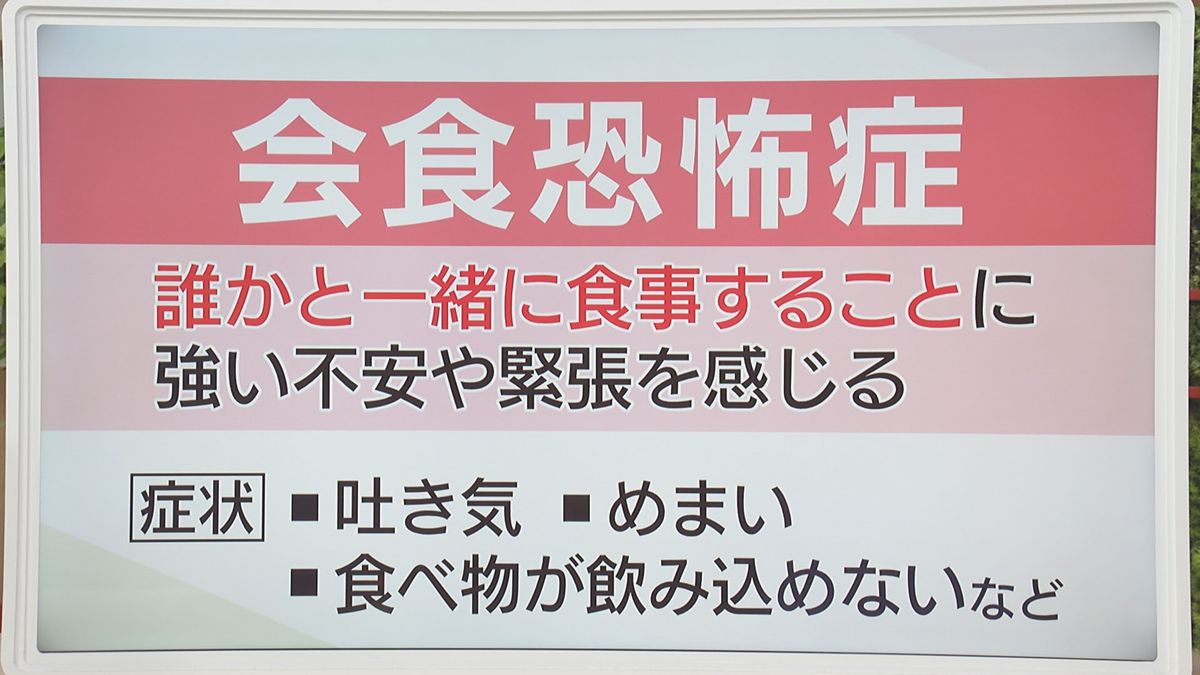

特集「キャッチ」誰かと一緒に食事ができない「会食恐怖症」を知ってほしい 仕事や交友関係に影響も 給食で“心の傷” 福岡

会食の場面で、吐き気やめまいなど体に不調を感じ、人によっては次第に仕事や交友関係などに影響が出てくるといいます。

ほかの人と同じように食事を楽しみたい。会食恐怖症を知ってもらおうと、福岡県内でも少しずつ動きが広がってきています。

■ゆうやさん(仮名・30代)

「クロワッサンと塩パン。これくらいかな。(Q.昼ご飯?)うん。」

福岡県内に住む30代のゆうやさん(仮名)です。およそ20年間、会食恐怖症に悩みながら生活しています。

■ゆうやさん(仮名)

「友達と気軽に食べに行こうとか飲みに行こうとか、職場の人に『はい行きます』と言うのがなかなかできない。」

1人だと普通にとれる食事ですが、誰かと一緒にとなると、緊張してご飯が喉を通らなくなり、食事の場や食べることを苦痛に感じるといいます。

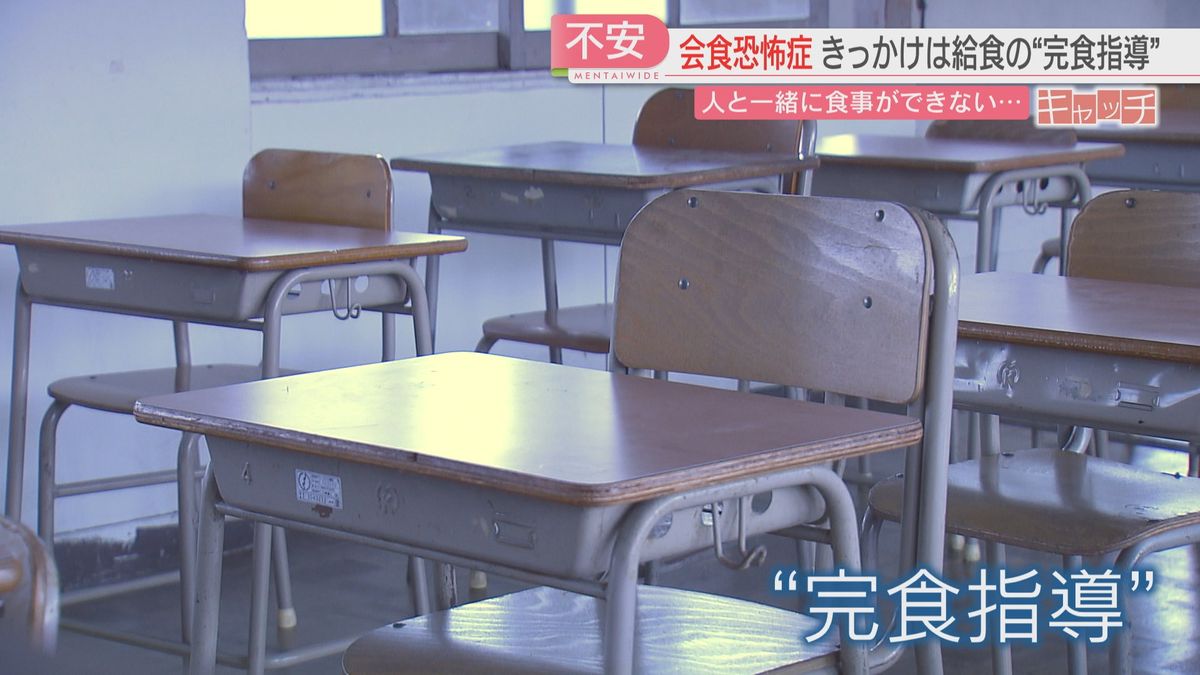

きっかけは小学5年生の時でした。転校して慣れない環境での給食時間でした。

■ゆうやさん(仮名)

「先生に『残して大丈夫ですか、食べられないので』って聞いたら『いや、ちゃんと食べなさい』 と。残って食べようとするけど、全然のどを通らない状態で。5時間目くらいにやっと先生から叱責され、やっと『残してもいい』という許可が得られた。これがきっかけ。」

給食の時間が終わってもすべて食べてしまうまで取り残される「完食指導」が毎日続くうちに、ゆうやさんの体に異変が起き始めました。

■ゆうやさん(仮名)

「給食の配膳が来て目の前にぽんと置かれた時点で、気持ち悪くなってもう全然食べられない日が毎日毎日続いた。」

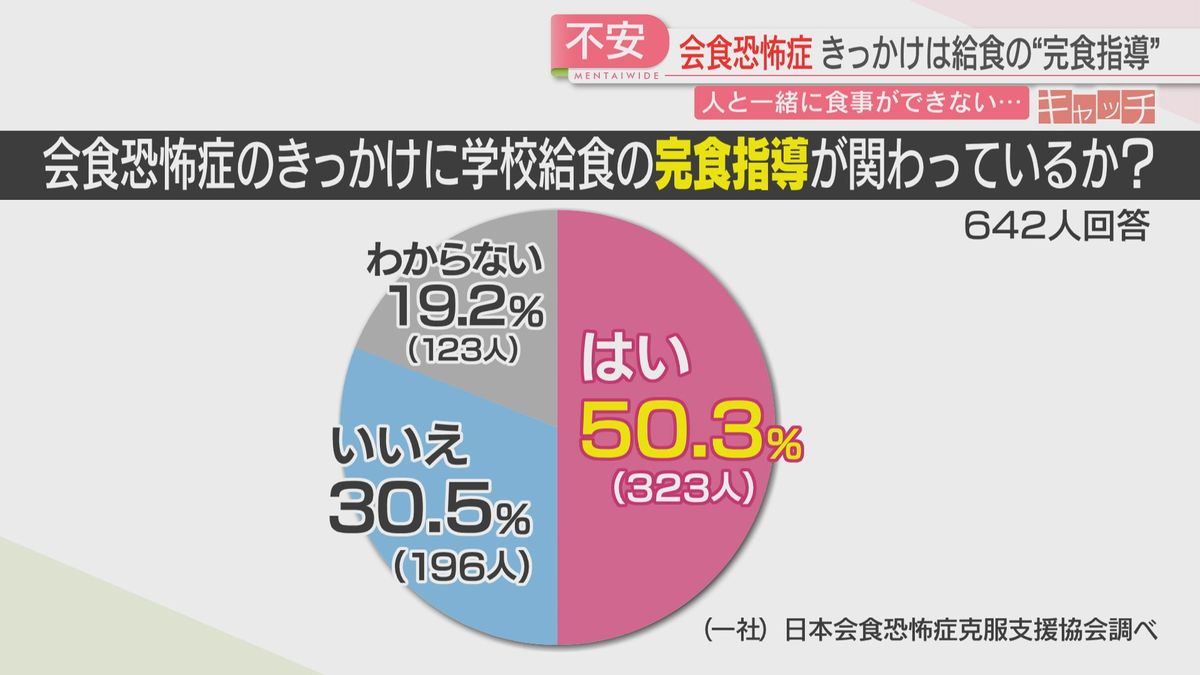

日本会食恐怖症克服支援協会が会食恐怖症を発症した642人に行ったアンケートでは、きっかけに給食の完食指導が関わっていると答えた人が半数を占めました。

子どもの時に受けた心の傷は、大人になっても影響を及ぼしているのです。