【フィルタリング機能は設定すれば安心…ではない?】子どもたちにとって身近な“スマホ” 潜む大きなリスクに専門家は

県の調査によりますと、いまやほぼすべての高校生が所有しているとみられていますが、物騒なニュースが多いなか、安全への備えは万全でしょうか。

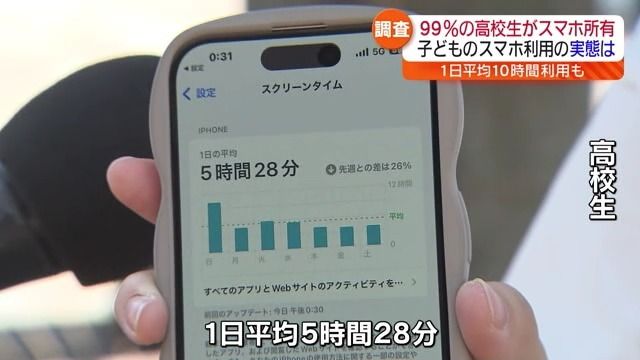

街のみなさんにスマホの利用時間を聞いてみると…

■フィルタリングがかかっている15歳は

「1日平均5時間28分!休日は10時間くらい」

■19歳の専門学校生は

「(1日平均)大体10時間です。インスタグラムやLINE」

■専門学校生は

「お風呂とかトイレに持っていくから、スマホ依存症みたいなことを言われた」

スマホを片時も手放せない…そんな人も多いようです。

こうした実態について、県は先日、県内の小学生から高校生6万2千人あまりを対象に行ったインターネットやスマホに関する調査結果を公表しました。

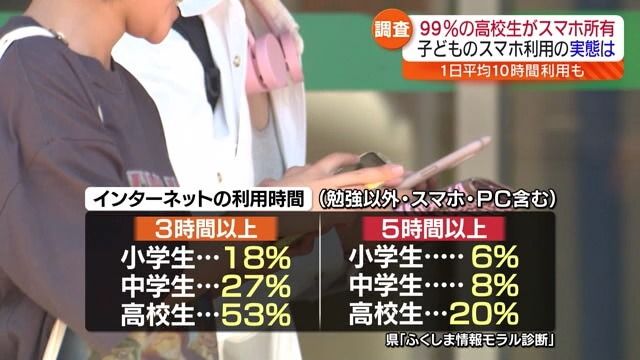

自分専用のスマホを持っているのは、小学生で2割を超え、高校生にいたっては99%。

スマホやパソコンを含むインターネットの利用時間については、3時間以上の利用が小学生で約2割、中学生で約3割、高校生は5割以上を占める結果となりました。

子どもたちにとっても、スマホは身近な存在になっているようですが、そこに大きなリスクが潜んでいると識者は指摘します。

■ITジャーナリスト 高橋暁子さん

「良くない大人と知り合ってしまったりとか、問題あるコンテンツに接してしまうような機会も増えているかなと思います」

取材したのは、小学校の元教師で、ITジャーナリストの高橋暁子さんは、ネットの空間をきっかけに子どもたちを狙った悪質な犯罪や事件やトラブルは全国的にも後を絶たず、髙橋さんは対策の必要性を訴えます。

■ITジャーナリスト 高橋暁子さん

「保護者が管理徹底、設定とか管理しなきゃいけないんですよ」

その「保護者」は、子どものスマホをどのように管理しているのかというと…

■18歳の子を持つ親は

「一応課金は(フィルタリング)をかけていて親の承諾がなければ課金できない。17歳以上にならないとアプリをインストールできない。調べる(検索の)ときに制限がかかる。携帯で買い物ができない。Xに入れない」

■40代 14歳と11歳の子を持つ親は

「(フィルタリング機能を)知ってるんですが、細かく設定まではしていない」

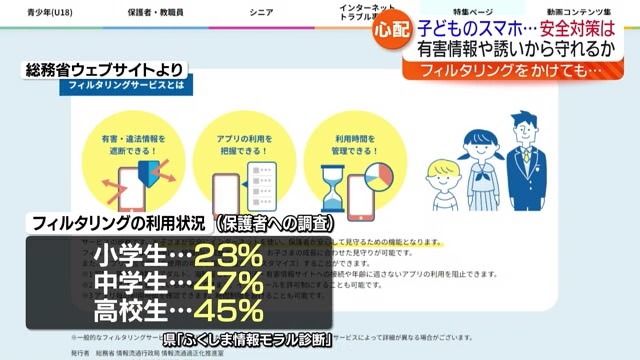

有害なサイトへのアクセスを制限するフィルタリング機能は一般的な対策の1つですが、県の調べによると中高生の利用率は半数程度にとどまっています。

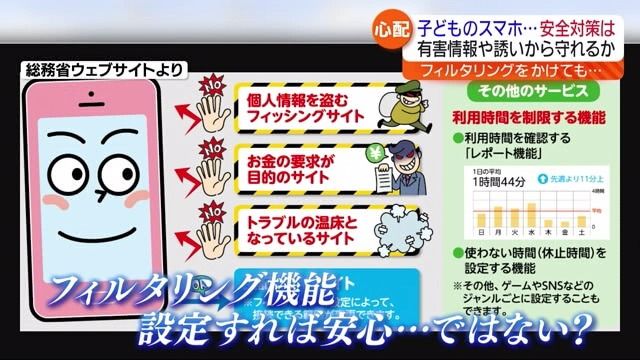

しかも、このフィルタリング機能は、設定すれば安心、というわけでもないようです。

■ITジャーナリスト 高橋暁子さん

「フィルタリングを使ったからといって、悪い大人と会うとか自画撮り被害を防ぐとか闇バイトを防ぐとかそういうことに繋がることは無いので」

アプリによっては、利用に制限ができたとしても、有害な情報を完全に排除することはできないと指摘します。

そのうえ正しく使えば問題のないアプリやウェブサイトも、使い方によっては子どもの安全を脅かす存在になるといいます。

■ITジャーナリスト 高橋暁子さん

「SNSなどはそれを使うか使わないか、使うのであれば、その上にある有害なコンテンツとか有害な誘いなどは自分でリテラシーを高めて見抜いていく力を付けていかないといけないんですね」

「わが子は大丈夫」と思わずに、親子で一緒にスマホの安全な使い方、有害な情報を見抜く力を身に着けていく必要がありそうです。