【自転車の後ろに子ども乗せて走行…“太もも骨折”】「大腿骨(太ももの骨)は人体の中で一番大きな骨」治療やリハビリで子どもや家族に大きな負担…子ども側の視界はほとんどゼロ

自転車の後ろに子どもを乗せて走行していた時の事故が、2019年度以降の5年間で207件報告されていたことが分かりました。幼い子どもが足を外に出していたことで、太ももの骨を折るなどの大けがをした事例もあり、国民生活センターなどが注意を呼びかけています。

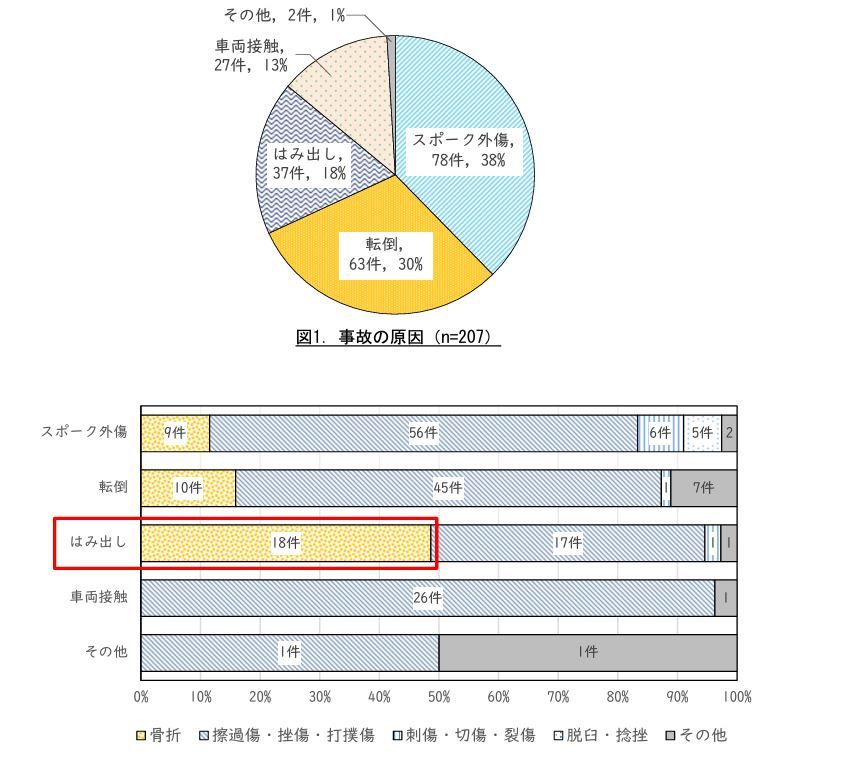

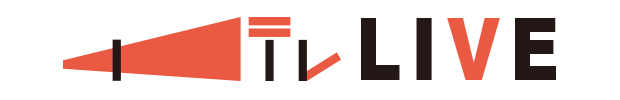

2019年度以降の5年間に寄せられた207件の事故の事例を分析すると、こどもの足が車輪に巻き込まれてけがをする「スポーク外傷」が78件(38%)、転倒が63件(30%)、身体のはみ出しが37件(18%)などとなっています。このうち、身体のはみ出しによる事故のうち半数ほどが太ももの骨などを折る大けがとなっていて、他と比べて重篤なけがをする危険性が高いということです。

太ももの骨を折ると治療やリハビリで子どもや家族にも大きな負担となります。東京都立小児総合医療センター救命救急科の坂谷真菜医師のは次のようにコメントしています。

「大腿骨(太ももの骨)は人体の中で一番大きな骨で、体を支え、歩くのに重要な役割を持っています。そのため、子どもの事故による骨折の中でも、大腿骨骨折は、痛みや日常生活制限などの負担が特に大きいものとなります。けがをした直後は、少しの振動でも激痛となり、まず自力で動くことはできないため、多くの患児が入院を必要とします。治療は、単なるギプス固定のみではなく、骨のズレを直すために、全身麻酔下で骨の中に長い金属を通す手術や、足を引っ張り続けることで骨のズレを直す牽引といった治療が主に行われます。特に牽引は、引っ張るための特別な器具を固定するために、治療中は膝上の骨に太い針を貫通させたまま、絶えず病院のベッドで寝たきりの状態で過ごすことになります。どちらの治療法でも、骨がつながるまで最低1カ月はかかり、治療内容にもよりますが、入院期間も1カ月以上の長期間となることが多いです。退院後も、すぐに歩けるわけではないため、トイレや入浴など、家庭での日常生活に常時保護者の介助が必要となります。」

身体のはみ出しによる事故で、子どもがぶつかったのが「電柱」や標識などの「支柱」が半数、ガードレールにぶつかったという事例もありました。足に大けがをしたという具体的な事例として次の4つが挙げられています。

【事例①】「2023年11月、保護者の運転する電動アシスト自転車後部に4歳の女の子を乗せて走行中、右側に寄ったところ、子どもの右足とガードレールが接触。足を置くところから足を出してぶらぶらさせていた。右大腿骨遠位部骨折。約3週間入院。」

【事例②】「2023年2月、保護者の運転する電動アシスト自転車後部の幼児用座席に6歳の男の子を乗せて走行中、右折する際に車体がふらついてポールに子どもの右膝が股関節が開いた状態で接触。右大腿骨骨幹部骨折。約2カ月間入院。」

【事例③】「2022年6月、保護者が運転する電動アシスト自転車後部の幼児用座席に7歳の女の子を乗せて走行中、点字ブロックを避けるため歩道の端に寄ったため、子どもの右大腿が電柱に接触。右大腿骨骨幹部骨折で手術を行った。約1カ月間入院。」

【事例④】「2022年1月、保護者が運転する電動アシスト自転車後部の幼児用座席に7歳の男の子を乗せて走行中、徐行して車止めのポールを通過する際に子どもの右大腿が股関節を開いた状態でポールに接触。右大腿骨骨幹部骨折で手術を行った。約1カ月間入院。」

足のほか、頭に大けがをしたという具体的な事例も報告されています。

【事例①】「2022年8月、自転車後部の幼児用座席に5歳の男の子を乗せて曲がり角を走行中、子どもが身を乗り出して電柱に右側頭部を打撲。ベルトは装着していたが、ヘルメットは未装着だった。頭部挫創のため4針縫合。」

【事例②】「2019年9月、自転車後部の幼児用座席に5歳の女の子を乗せて走行中、電柱をよけようとした際に子どもの頭がふられて電柱に接触し打撲。前額部に打撲痕あり。ヘルメットは装着していた。」

そして、最も多かった「スポーク外傷」については、次のような事例が報告されています。

【事例①】「2023年7月、6歳の男の子が保護者が運転する自転車の後ろの荷台に乗っていて、左足が巻き込まれた。幼児用座席は使用しておらず、サンダルを履いていた。挫創5cm、アキレス腱露出があり、縫合処置とシーネ固定を行った。約3週間通院。」

【事例②】「2019年1月、右足を乗せる部分が壊れてしまい、右足置きが無い状態で6歳の女の子を自転車後部の幼児用座席に乗せていた。平らな道を、保護者が普通のスピードで走っていたところ右足がスポークに巻き込まれてしまった。16針縫合した後、植皮術を行った。」

こうした事故の要因として、自転車の後ろに乗せた子ども側からは前方の視界がほとんどないことや、足が車輪に巻き込まれるのを防ぐ幼児用座席を使用していなかったことなどが指摘されています。このため、国民生活センターでは、自転車の後ろに小さな子供を乗せる際は、幼児用座席を使用することはもちろん、シートベルトやヘルメットを適切に装着させたうえで、幼児用座席から身体をはみ出さないように声掛けをするよう呼びかけています。また、狭い通路を走行する際は、運転者が自転車から降りて、確認しながら押して、歩いて通過するよう呼びかけています。