【特集】手作りの漬物がピンチ 法改正で広島でも継続断念が相次ぐ…

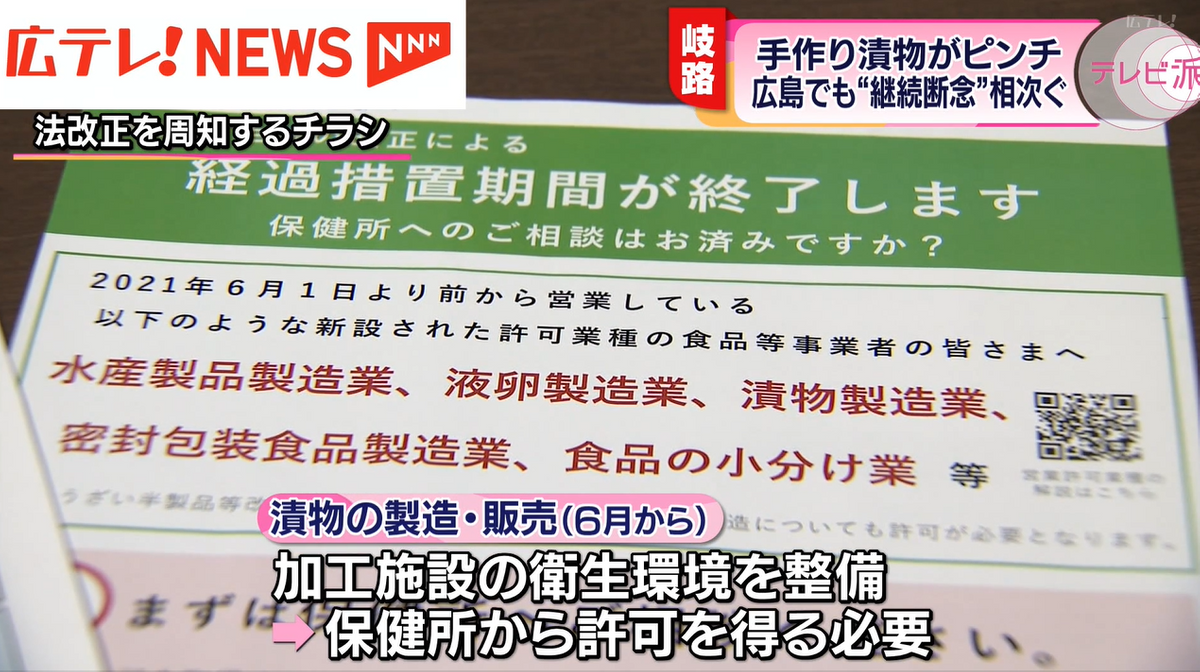

日本の食文化「手作りの漬物」が大きく変わろうとしています。法律の改正によって、6月から製造して販売する場合には許可が必要になり、広島でも地域の漬物が岐路に立たされています。

広島県の神石高原町にある道の駅には、地元の人たち手作りのさまざまな漬け物が並びます。しかし、商品の数は以前より激減したといいます。

■道の駅 さんわ182ステーション店長 瀬尾明宏さん

「本来であれば3尺ごとにたくあん、白菜、奈良漬け、らっきょう、梅干しと山盛りになるくらい基本は出ています。今の数でいうと(以前の)10分の1くらいに商品の物量が落ちていますね。」

背景にあるのが、食品衛生法の改正です。2012年、札幌市などで白菜の浅漬けを食べた8人が死亡する食中毒が発生したことがきっかけで、法律が改正されました。6月から加工施設の衛生環境を整備したうえで、保健所から許可を得なければ、漬け物の製造・販売はできなくなります。

許可を得るために、どのような設備が必要なのか、整備を終えた町内の生産者に話を聞きました。

■中ちゃん農園代表 細川中一さん

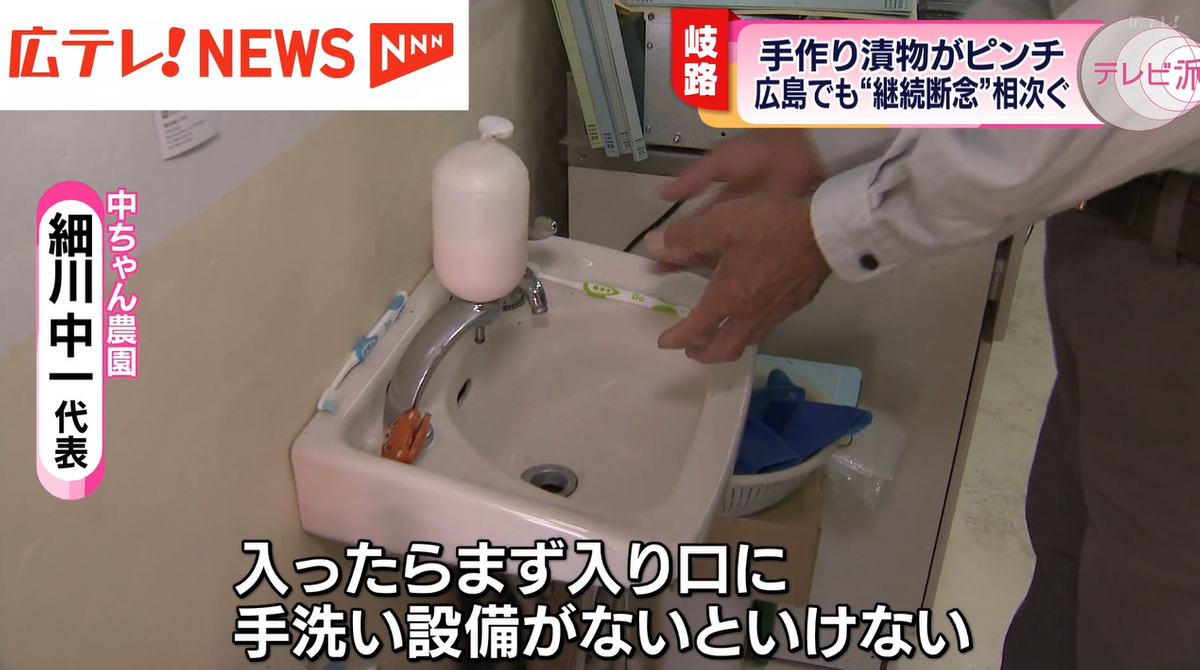

「入ったらまず入口に手洗い設備がないといけないですね。もちろん消毒用のアルコールとかせっけんがあって、そこで消毒して。それから二槽式のシンク(が必要)。たくあんだったら30リットルのたるが洗えるとかいうことが必要になってきます。」

壁は水洗いできる耐水性のものに変更する必要があります。水道の栓は、レバー式かセンサー式を取り入れなければなりません。これらを設けるのにかかった費用は…

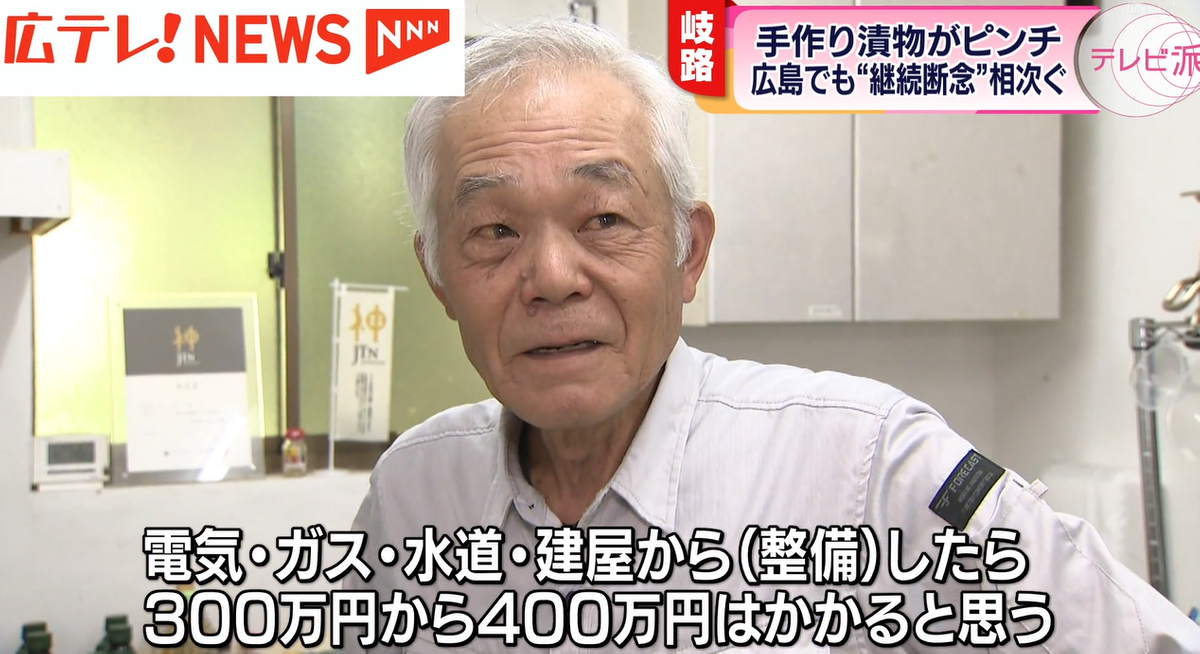

■中ちゃん農園代表 細川中一さん

「私の場合は200万円。電気、ガス、水道、建屋から(整備)したら、300万円から400万円はかかると思う。」

町は、2023年度から施設を改修した生産者に、改修費用の3分の2である100万円を上限に補助しています。しかし、申請件数は13件にとどまっています。

■神石高原町産業課主任 矢違佳菜さん

「3分の1といっても費用負担が大きいですし、漬け物とか梅干しはあまり単価が高いものでないので、それで費用を回収するとなるとなかなか難しいようですね。」

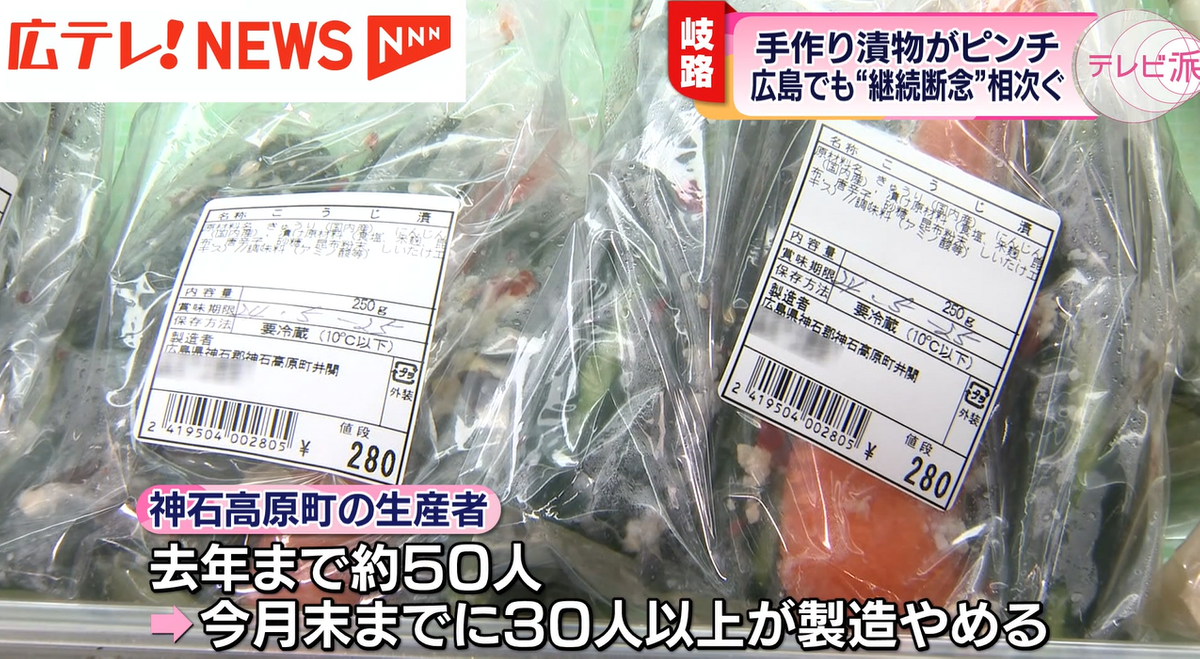

町内の生産者は、70代以上の高齢者がほとんどで、施設の整備は大きな負担です。2023年まで50人ほどいた生産者のうち、30人以上が5月末までにやめるといいます。

■購入者は…

「おふくろの味ですよね。普通の漬け物メーカーが作ったのとは全然違った味がありますよね。(無くなると)寂しいですね。」

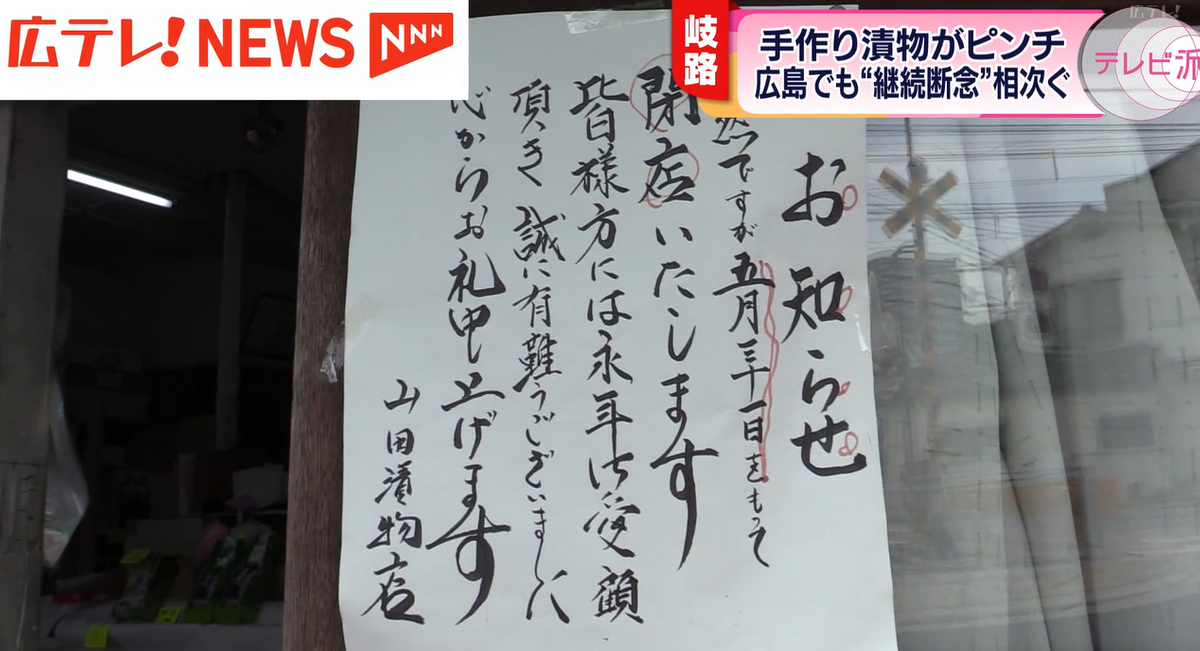

廿日市市にある漬物店です。この場所で、59年間営業してきた山田英義さんと妻の美智子さんです。5月末で店をたたむことを決めました。閉店を惜しむ常連客が押し寄せ、自慢の漬物は売り切れです。

■山田漬物店 山田英義さん

「来年90歳になるんじゃけえ、やめようかいうことになったんよ。」

16歳から広島市内の漬物店で勤め始めた英義さんは、結婚後、美智子さんと手作りの味を届けてきました。店を閉める理由は、法改正により、多額の設備投資が必要になるためです。

■山田漬物店 山田英義さん

Q.設備投資は無理ですか?

「あと何年できると思う?銭かけるわけにはいかない。」

■山田漬物店 山田美智子さん

「まだ働きたい。90歳まで。」

常連客からも惜しむ声が聞かれます。

■常連客は…

「(漬物は)おいしかったです。それをお手本に、うちの旦那が白菜の漬物にハマって作り始めました。」

日本の食文化の「手作りの漬物」。時代の変化とともに今、岐路にたたされています。