輪島で修行し復活挑む 大正時代に失われた伝統技術「長崎漆器」を令和に 若き男性作家《長崎》

(漆芸作家 大田智宏さん)

「(漆に)金とか銀というイメージがその頃なくて、お椀の黒、赤という表現しかないんだろうと思ったけど、実際すごいと思った」

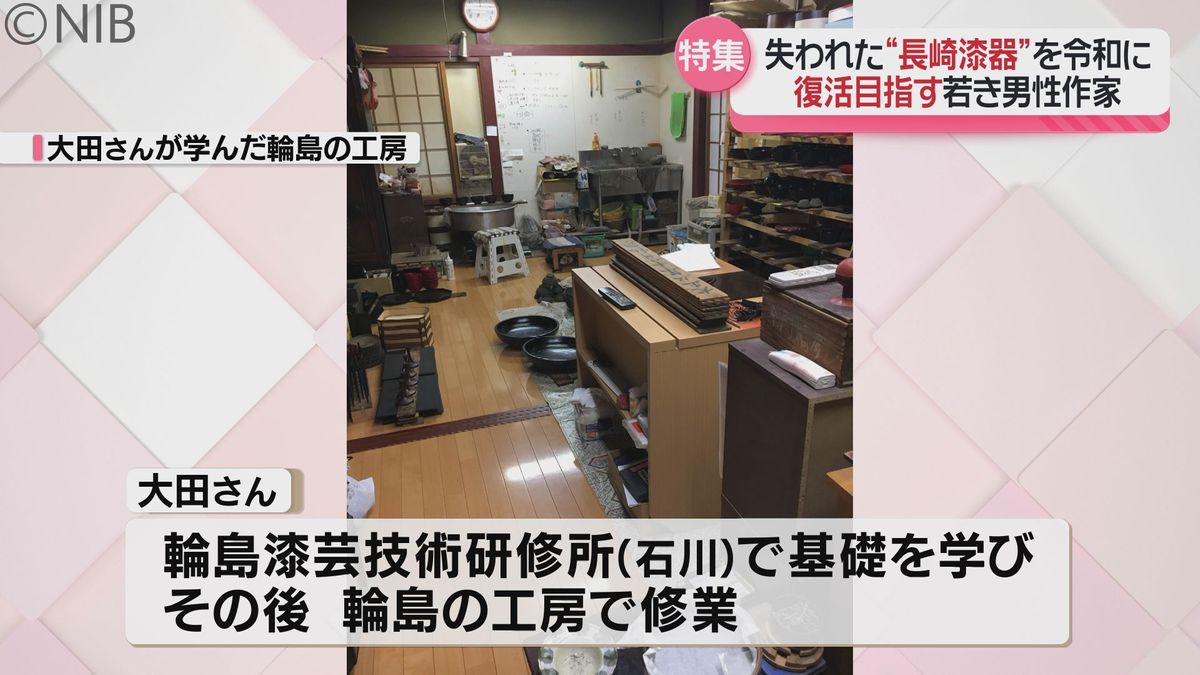

技術を学ぶため、漆器の本場=石川県の輪島漆芸技術研修所で2年間、基礎を学んだ後、輪島の工房で修業。

1年ほど前に、地元 長崎市で作家としての活動を始めました。

(漆芸作家 大田智宏さん)

「現代に合わせて発信していくためにはどうしたらいいか。自分らしいというのが長崎らしいにつながる」

歴史を踏まえた上で、新たな "長崎漆器”を作りたいと考えています。

(漆芸作家 大田智宏さん)

「長崎の材料とか、技術をミックスさせて作品を作っていく」

漆は漆の木からとれる樹液。15年成長すると取れますが、その量は、1本あたりわずか200ミリリットルほど。

貴重な天然塗料です。

(漆芸作家 大田智宏さん)

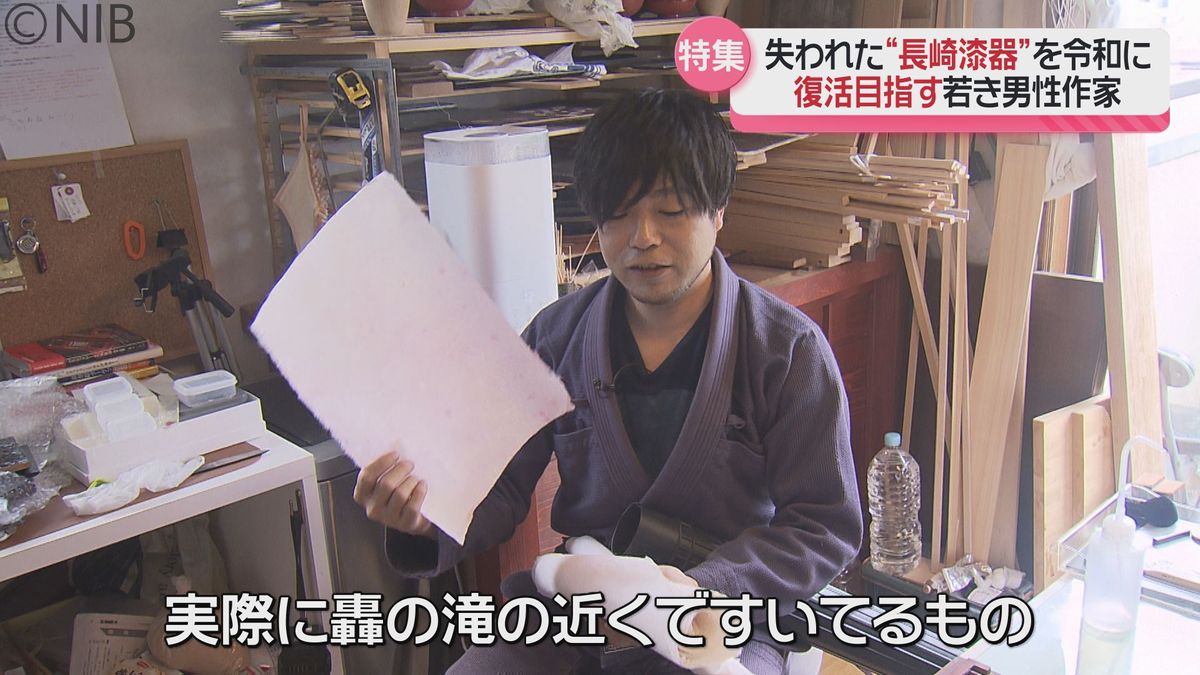

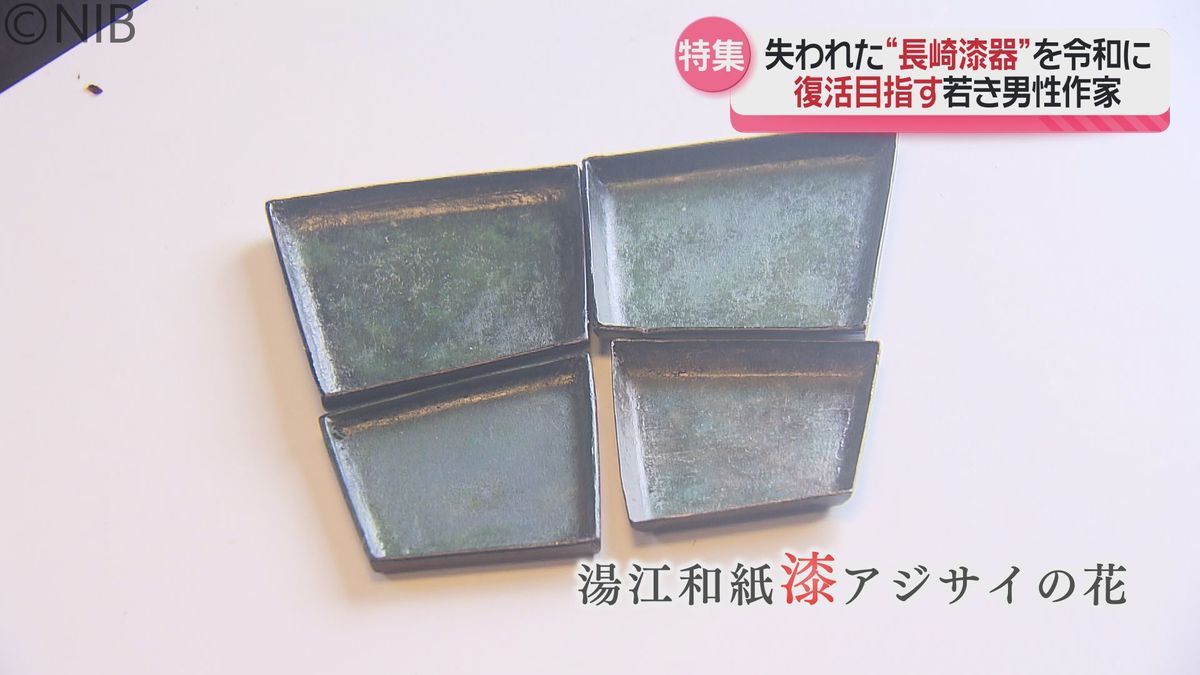

「これが湯江和紙ですね、実際、轟の滝の近くですいてるものなんですけど」

和紙に漆を塗ると、強度が増し…

(漆芸作家 大田智宏さん)

「湯江和紙がこうなります」

並べるとアジサイの花に。

県展に入選した作品『波の綾』は、竹と和紙、真珠、螺鈿で波を表現。

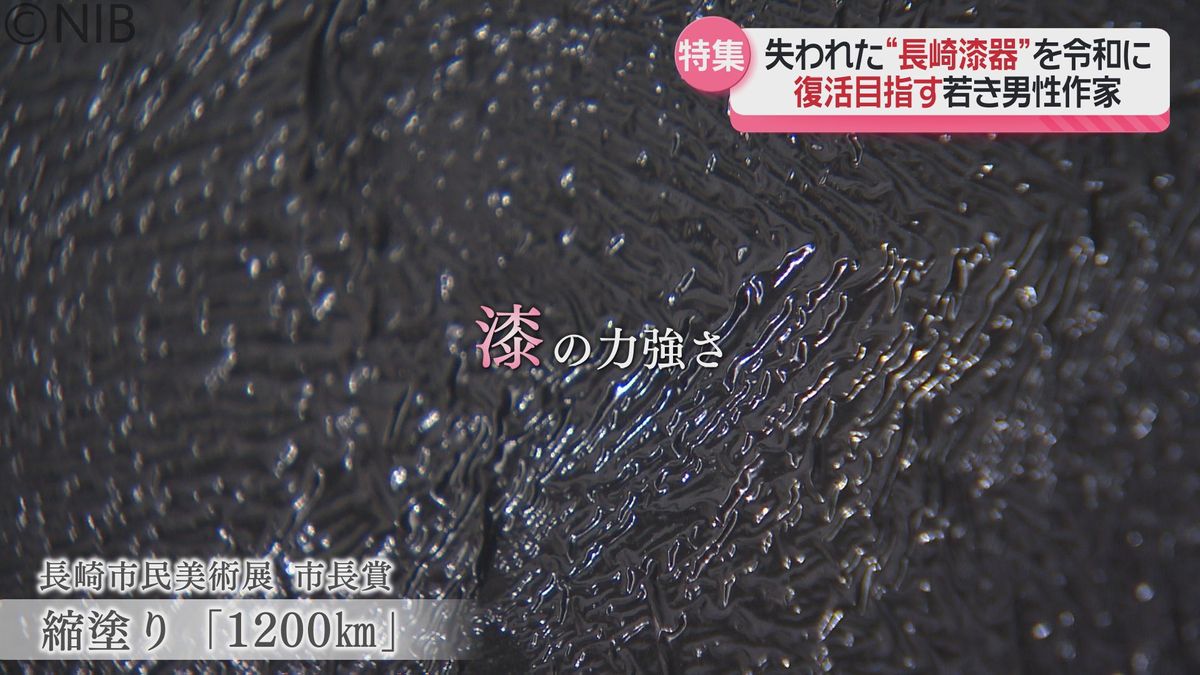

長崎市展市長賞の『縮塗り「1200㎞」』。

(漆芸作家 大田智宏さん)

「漆を厚く塗った場合に起こる縮む過程にすごく力強いイメージがある」

▼能登半島地震発生 修行先も被害

長崎ならではの作品づくりが見え始め、迎えた今年の元日。

漆器の技術を学んだ能登半島を大地震が襲います。輪島は大きな被害を受けました。

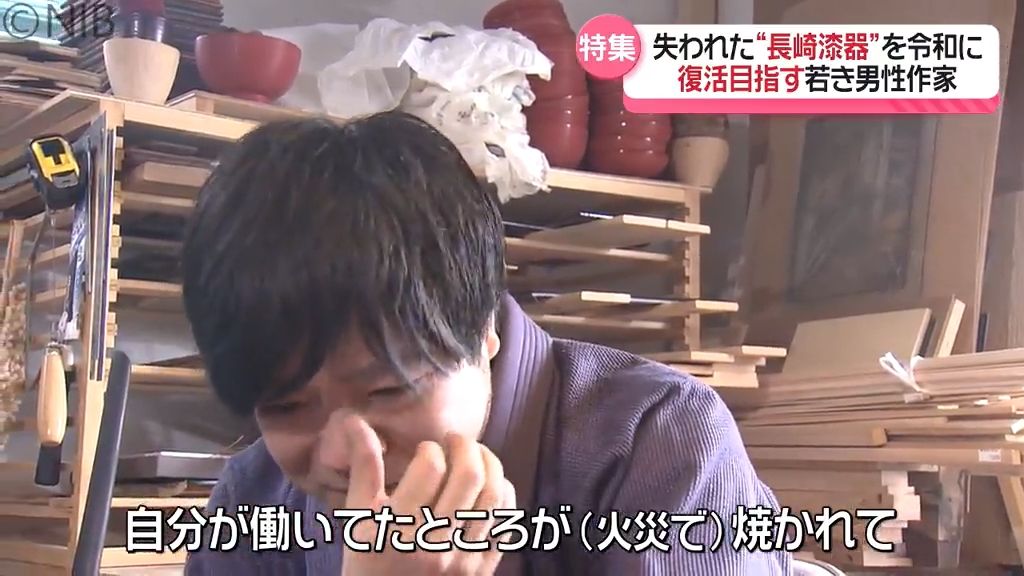

(漆芸作家 大田智宏さん)

「自分が働いてたところが焼かれて。(お世話になった人たちが)無事だというのを確認できただけでもうれしかった」

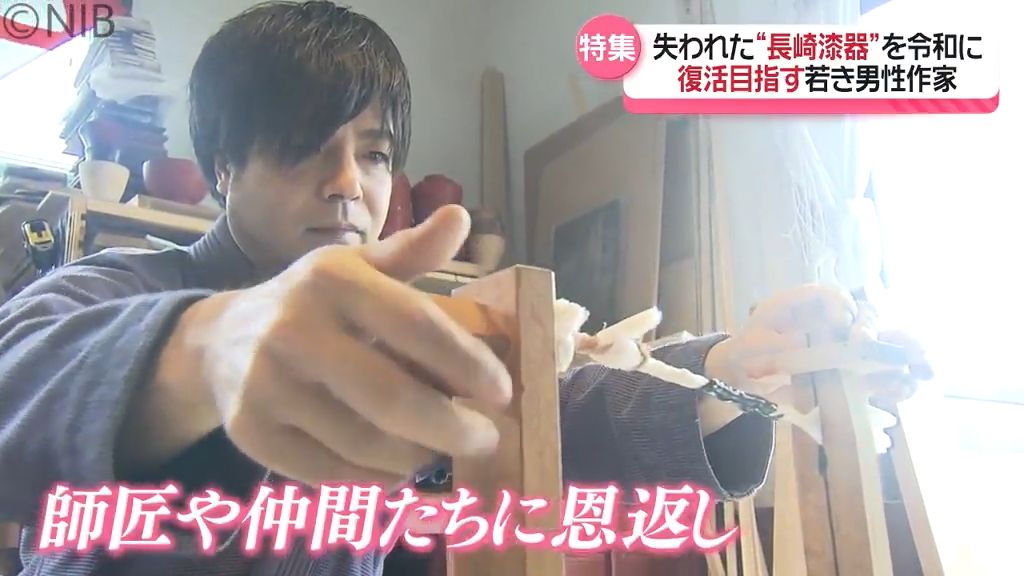

大田さんは、師匠や仲間たちのためにも制作に力を入れようと決意を新たにしています。

(漆芸作家 大田智宏さん)

「自分の作品を見て、漆に興味がある人が一人でもいれば、そこから輪島に行きたいという人が一人でもいたらと思って活動している」