輪島で修行し復活挑む 大正時代に失われた伝統技術「長崎漆器」を令和に 若き男性作家《長崎》

江戸時代、出島から海外へ輸出されていた「長崎漆器」。

その復活への取り組みです。

(漆芸作家 大田智宏さん)

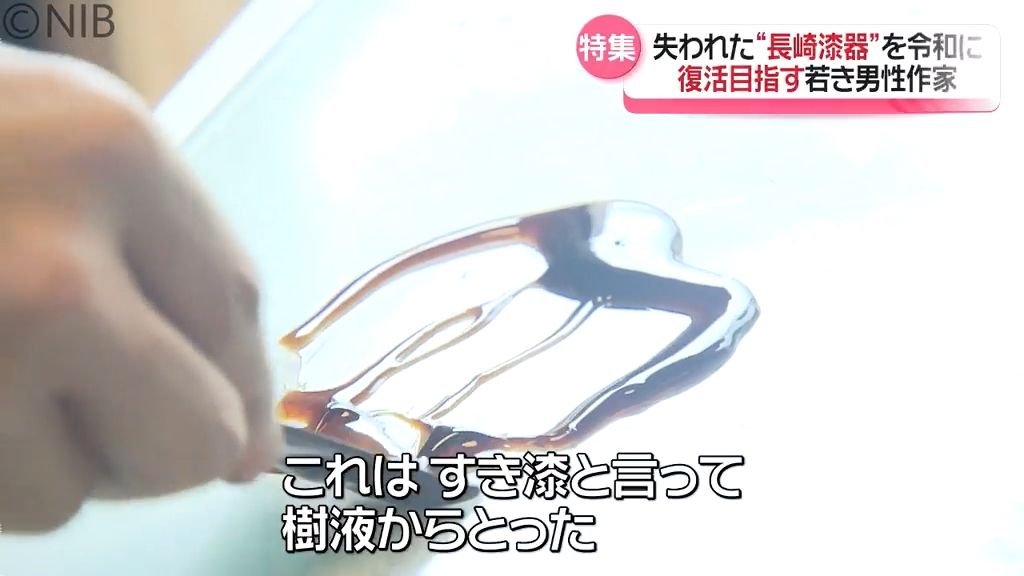

「これはすき漆と言って樹液からとった。(道具は)クジラのヘラ。精製した漆、これに顔料をいろいろ混ぜるといろんな色の漆ができる」

令和の時代に新たな作品を、若き漆芸作家が制作を始めました。

(漆芸作家 大田智宏さん)

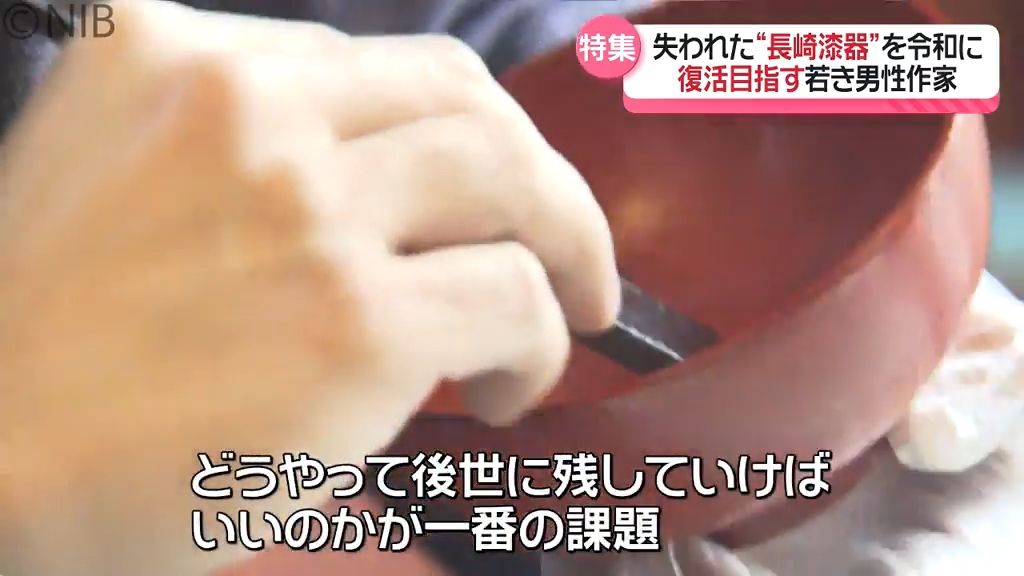

「赤いお椀の色に透き通った漆を塗り重ねていく。漆のムラができないように均等に。(この技術を)どうやって後世に残していけばいいのかが一番の課題」

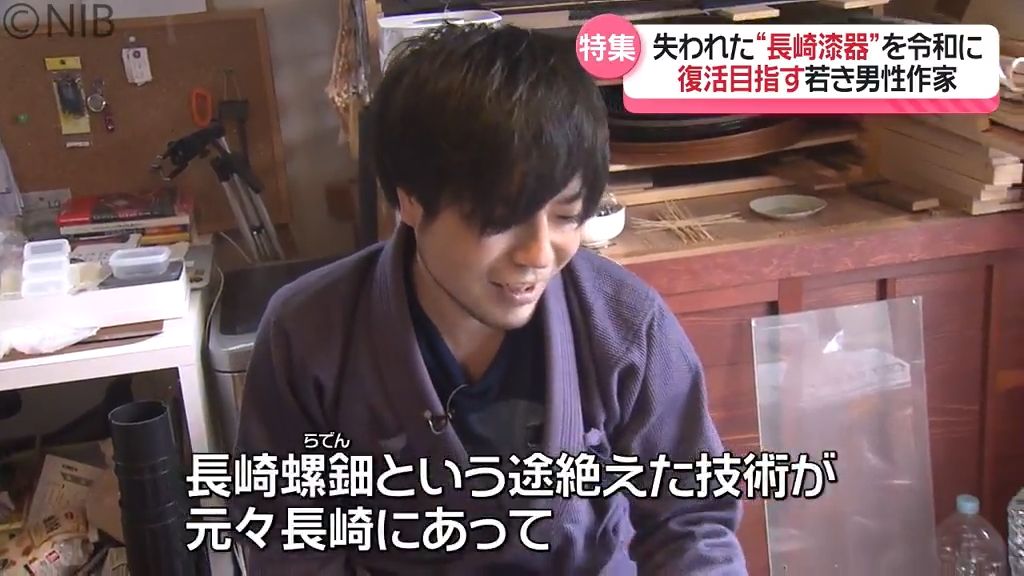

長崎市の漆芸作家 大田智宏さん38歳。

(漆芸作家 大田智宏さん)

「“長崎螺鈿(ながさきらでん)” という途絶えた技術が元々長崎にあって、そういう技術を今、再確認して技術をやっているところ」

かつて長崎で作られていた"長崎漆器"の復活に取り組んでいます。

英語で「japan」と表現される「漆器」。

長崎漆器の歴史は古く、はじまりは江戸時代、18世紀前半にさかのぼります。

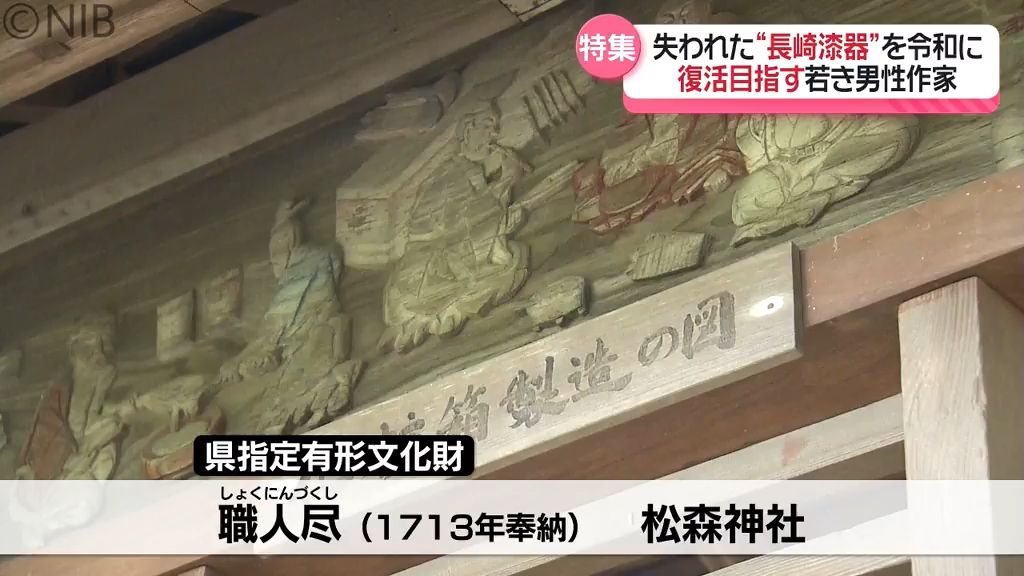

職人たちの姿は、長崎市の松森神社にも。

(漆芸作家 大田智宏さん)

「"職人尽”が松森神社にあるが、そこに漆を塗る作業が彫られたりしてるので、実際にいたんだなって」

長崎の郷土史家 越中哲也さんの著書によると、出島から海外へ向けて多くの長崎漆器が作られ輸出されていたそうです。

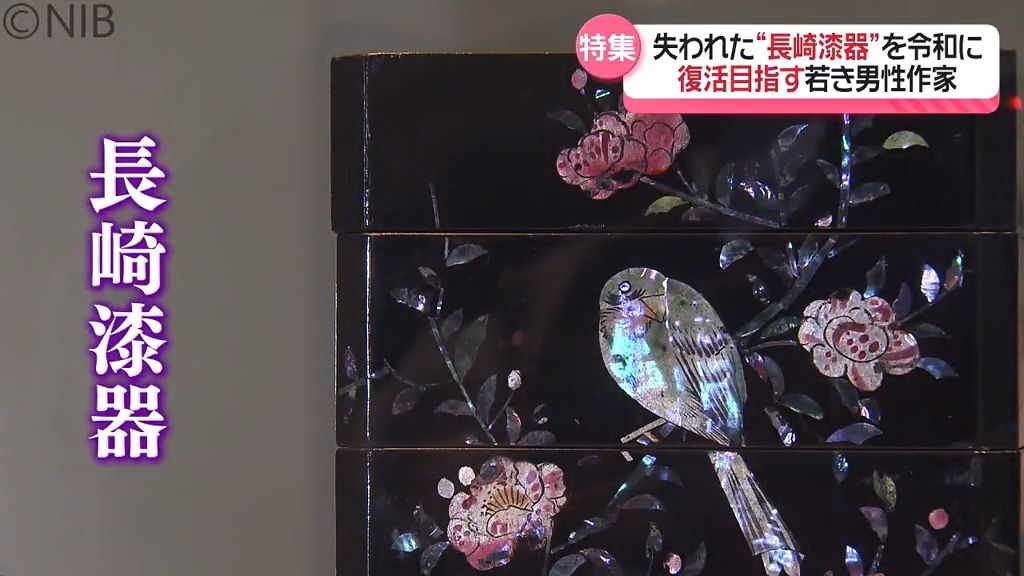

博物館では、当時のきらびやかな世界を感じることができます。

(漆芸作家 大田智宏さん)

「長崎漆器の作品は基本的に花鳥風月。特徴的には螺鈿=アワビ貝を0,1ミリ以下に削って、裏から絵を描いて銀箔を貼って漆を重ねていって研ぎだす」

しかし、その制作は1914年に途絶えました。

▼「漆」との出会い 石川県輪島で漆芸技術を学ぶ

もの作りが好きで、建築や家具の製作文化財の修復などをしていた大田さん。

見聞を広めようと7年ほど前に、全国の様々な工房を訪ね歩いたのが「漆」との出会いでした。

長崎漆器の存在もその時に 知ったそうです。