【特集】“空襲の生き証人” 長岡市の水道タンクが道しるべに 戦後を生き抜いた男性がいま守りたいもの

赤い屋根が象徴的な長岡市の水道タンク。78年前、街を襲った空襲で多くの人が生きのびるための道しるべとなりました。焼失を逃れた水道タンクを守り続ける男性もその一人です。命は助かりましたが生活は一変・・・敗戦のどん底から必死に生き延びた男性がいま、守りたいものとは。

■長岡のシンボル “水道タンク”を守る空襲の生き証人

当たり前の日常がかけがえのない時間だと知っています。

長岡市に住む小林善雄さん(85)。ボランティアとして、戦争遺跡となった「水道タンク」の見回りやガイドを行っています。

昭和初期からおよそ65年にわたって市民に水を供給してきた「水道タンク」。当時もいまも信濃川のほとりに立っています。その役目を終えていますが周辺は公園として整備されました。

長岡市民の憩いの場となりいまではイベントも行われるように…しかし、小林さんがイベントに訪れる子どもたちと同じころ、長岡のまちをあの悲劇が襲いました。

「長岡空襲」です。

太平洋戦争末期の1945年8月1日深夜。アメリカ軍に焼夷弾など16万発以上落とされ1時間40分に及んだ空襲。市街地の8割が焼け野原となり1488人の命が奪われました。

炎で真っ赤になったまちを横目に、家族と家を飛び出した小林さん。

「信濃川へ逃げよう」

まだ6才だった小林さんは河川敷にある「水道タンク」を目印にして無我夢中で走りました。

小林さん

「緊張感と子ども心で何が起こったかわからない途中焼夷弾とか爆弾とか飛行機とか飛んでまして防空ずきんをかぶって前しか見てなかったんで」

「水道タンク」を目印に信濃川に逃げるのは小林さんだけではありません。

河川敷はぎっしりと人で埋まっていたといいます。

小林さん

「ここは満員だったたくさんいた多くの方が長岡花火のあれにちょっと似ている土手のところずっと・・・横たわっている人、休んでいる人、中には焼夷弾があたって足が膝から折れそうな人もいましたね。」

こちらは、その当時の状況を描いた絵です。

河川敷には、足から血を流す子どもの姿…。その子を心配そうに抱きかかえる少年が、この絵を描いた中村誠太郎さんです。中村さんは生前、当時の状況をこう残していました。

「友達は、片足の膝から真っ赤な血が噴き出し、皮でつながっている状態だった。手ぬぐい1本すらなく”頑張れ”と励ます以外何もできなかった。最後の言葉は”白いまんまを腹いっぱい食べたい”だった」

あれから78年・・・小林さん、河川敷に、緑が広がった今でも当時のことを思い出すと頭の中が炎で真っ赤になると言います。

小林さん

「無我の境地っていうか・・子供心でしたけどももうおしゃべりする気力もなければ恐怖感だけでした恐怖感だけでしたね」

幸いなことに、水道タンクが導いてくれたおかげで家族は全員無事でした。しかし、戦争が、生活を、父を、母を、変えてしまいました。

■空襲で生活は一変…弟と2人で過ごした苦労の日々

小林さん

「わたしのお父さんは3代目、小林まさじ、眼鏡かけているの」

代々食料品を扱う商店を営んでいた小林家。しかし、父の正次さんが店を継ぐことになったとき、空襲が何もかもを焼き払いました。店を再建できなかった正次さんは残った財産で毎晩賭け事におぼれ見かねた母のシヅさんは、家を飛び出してしまったといいます。

小林さん

「おふくろは夜な夜な荷物を運ぶんですよあとからわかったんですけど、実家へ帰る自分の身近なものを近くの知り合いのところに運んでたんです、それを(知らないで)私が手伝って、一生懸命・・・」

当時まだ小学4年生の小林さんに残されたのは二つ下の弟・幸次さんのみ。弟を食べさせるために新聞配達、牛乳配達に励みました。衣食住、すべてが苦しかったけれど配給でしのぎ、親戚の助けを受けながら子ども二人で精一杯生きました。

小林さん

「なんで私だけ幸せにならずこうなったかっていうことをやっぱりこれは空襲のせい、そして戦争のせいだと思いましてね。戦争はにくいっていうかやっちゃいけないですねにくい以上ですね悲惨ですよね。」

■子や孫の平和のために…語り継ぐ戦争の悲劇

小林さんの孫・俊喜さん「大丈夫?」

小林さん「あ~重いわのう」

戦後を生き抜いた小林さんは洋子さんと結婚、子どもにも恵まれました。この日は孫の俊喜さんと墓参りに…。汗を流して綺麗にした墓には空襲に狂わされた父・正次さんも眠っています。

小林さん

「人がいいばっかりに悪いことにも誘われて、気がいいから賭け事なんかもしたんですねいいばっか、本当に、うちの親父はね」

「苦労かけられたけども今考えると今幸せだから・・当時を考えると父親も母親も本当に苦労したなとだから自分の苦労は苦労とは思わないですね」

「私ももっと親孝行したいと思ったけどできなかったね」

8月15日。時刻は、まもなく正午を迎えようとしていました。78回目の終戦記念日・・・優しくあわせた手の先にあるのは長岡市のシンボル「水道タンク」です。

小林さん

「水道タンクがいま現在思うに私どもを守ってくれた」

「私どもの親、孫のためにも絶対二度と戦争を起こしてはいけない長岡空襲のようなことを子や孫のためにしてはいけないという新たな決意をもってこれからも頑張って生きたい」

戦争による悲劇を二度と繰り返さないために、けれど減り続ける“空襲の生き証人”。

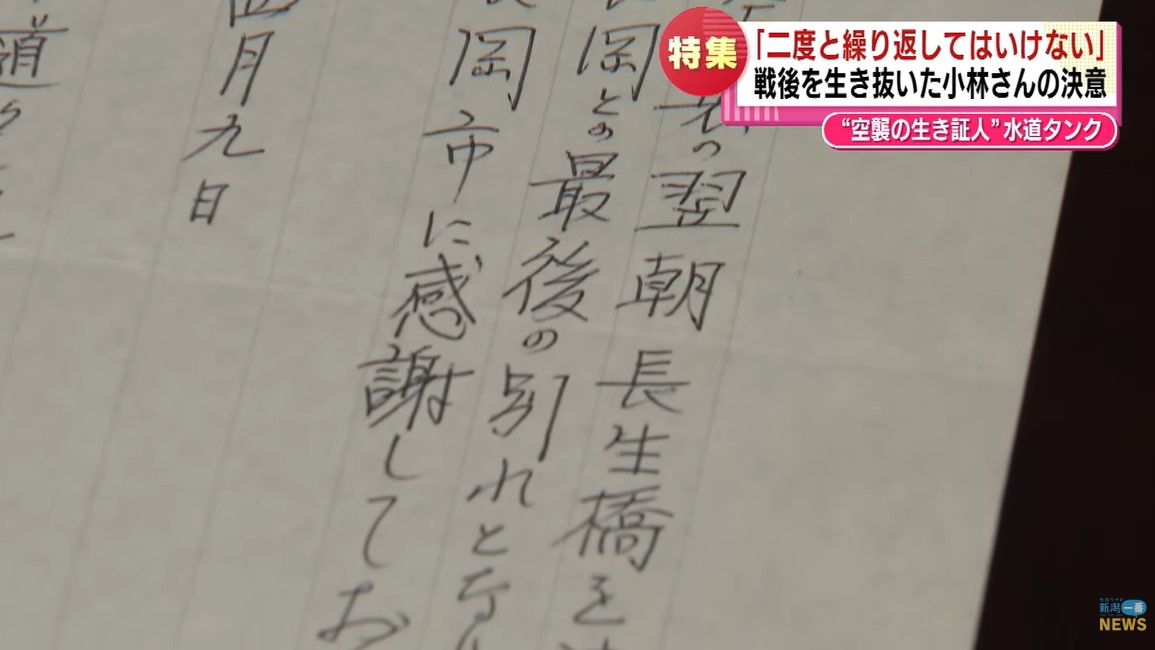

6年前、小林さんのもとに一通の手紙が届いていました。そこに書いてあったのは・・・

“空襲の翌日のあさ、長生橋を渡り、対岸に行きました”

手紙の送り主は小林さんと同じく長岡空襲を経験した女性。水道タンクに関する新聞記事を見て、手紙を出したと書かれていました。

“空襲の時、水道タンクの周辺は 中島の農家が栽培していた野菜畑でした。私はそのきゅうり畑に潜んでいました。店橋マサ”

小林さん

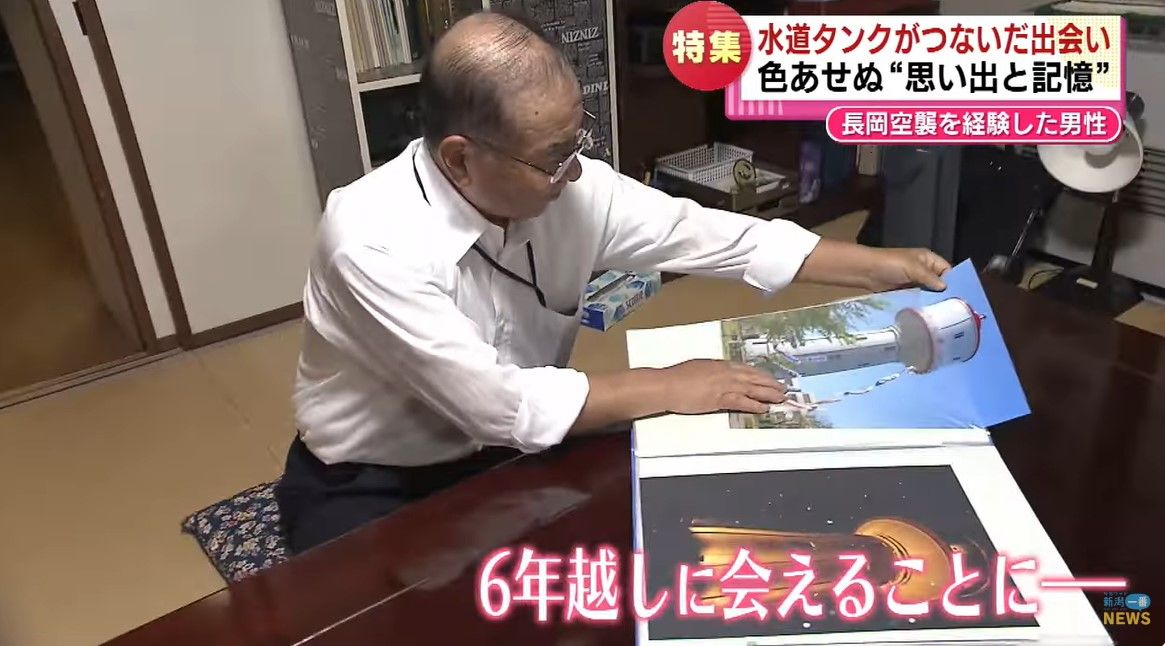

「これ昨日読み返して感動してちょっと寝不足だったんだけどそのおばあちゃんに会いたいなと思って」

自分と同じ辛い思いをした人がいる・・・小林さん、会いに行くことを決めました。

空襲の証人として水道タンクを守り語り継いでいくためー

見返していたのは地域のシンボル・水道タンクの写真です。手紙をくれた女性・店橋マサさんに贈る大切な1枚を選んでいました。店橋さんは柏崎市に住んでいることが分かり6年越しに会う機会が訪れたのです。コイノボリが飾られ、地域で親しまれている様子が伝わる1枚を選びました。

小林さん

「きっと水道タンクのことを大変心配しているんだろう…タンクは長岡空襲の生き証人として元気に頑張ってますので」

初めての対面の日―

小林さん

「まもなくお会いできると思いますと胸がどきどきします」

空襲経験者が少なくなっているいま当時の思いを共有できる機会はほとんどありません。6年越しの対面・・・足取りも軽くなります。

店橋マサさん(97)は笑顔で迎えてくれました。

小林さん「あ、ごめんください小林でございますが・・・どうも初めまして、なんか母親みたいな気がして」

店橋さん「小林さんでいらっしゃいますか」

小林さん「お手紙ありがとうございまして」

店橋さん「遠いところわざわざありがとうございます」

小林さん「涙が出そうです」

店橋さん「6才のとき、戦災に会われたの?私ね、20才でした」

まるで78年前に時が戻ったかのように・・・無邪気な笑顔でふるさとの思い出を語り合います。用意していた写真もプレゼント。

小林さん「おばあちゃんにプレゼントしようと思って・・これです」

店橋さん「はははは」

小林さん「わかります?」

店橋さん「毎日見てました」

小林さんと同じく、水道タンクの近くに住んでいたという店橋さん。空襲に襲われたあの日、小林さんは水道タンクをめがけて避難しましたが、店橋さんは別の行動を取っていました。

■「防空壕がぺしゃっと」空襲で祖母を亡くす

店橋さん

「水道の棟があったでしょ?そこへね、アメリカが爆弾を落とすとやばいなと思ってねきゅうり畑から出らんなかっただけど、いとこがまさこちゃん逃げろ!って言ったからはっとして小川の流れていましたので、小川の中へ飛び込んで火がついたのを消したりなんかしてた」

店橋さんは寝たきりの祖母を何とか家から出し、神社の防空壕の中に避難させました。しかし・・空襲によって巻きあがった炎。

店橋さん

「(空襲後)神社に行ったらね、こんな大きなけやきの木がひっくり返って横倒しになってるそれは火の旋風が起きて木を根こそぎ横倒しにしたのああ、ひどいもんだなと思ってね祖母を入れてた防空壕を見たらぺしゃっと・・」

祖母は遺体となって見つかりました。

店橋さん

「戦争をすれば必ず戦死者が出ます戦死者にはね、親もいるし奥さんもいるし、子供もいるしねみんな悲しむ人がたくさんいます。印象深かったからそんな悲惨なことは忘れようとしても忘れられません。」

楽しかったふるさとの思い出、そして、祖母を亡くした戦争の記憶をつなぐ水道タンク。最後に小林さんにこう言葉をかけました。

店橋さん

「戦争の遺跡と同じようなもんですから守っていただきたいと思います」

小林さん

「初めての体験、経験ですんで空襲以前の話を同じふるさと、同じ中島に育った人間としては嬉しい、大きな財産でした」

長岡空襲を知るふたりをつないだ水道タンク。

人々を見守るように時代を超えて、きょうも静かにたたずんでいます。

(2023年9月14日15日「夕方ワイド新潟一番」県内ニュースより)