「独りで逝くっていうのは悲しいこと」…孤立死や身寄りのない遺体の葬儀を営む夫婦の思い

誰にも看取られず、亡くなったことさえ周囲の人たちから気付かれず、静かにこの世を去っていく人たちがいる。発見されるまでに数週間かかることもあり、遺体は傷む。離婚や家族の死などから、地域や友人とのつながりが次第に消えていった人たち。生前の行いから、家族からも関係を拒まれた人たち。複雑な事情を抱えながら、人生を生き抜いた人たちの“最後の砦”になろうと孤立死などの葬儀を営む夫婦がいる。決してきれいとは言えないご遺体を火葬する直前、2人は必ずこう言葉をかける。「お疲れさまでした」。そして、それぞれの最期に心を込めて寄り添う。「本当に独りで逝くっていうのは悲しいことだよね。どんな事情があったにしても。だから最期には(私たちが)居るよって…」。

夫が妻の遺体を庭に…衝撃のニュースがきっかけに

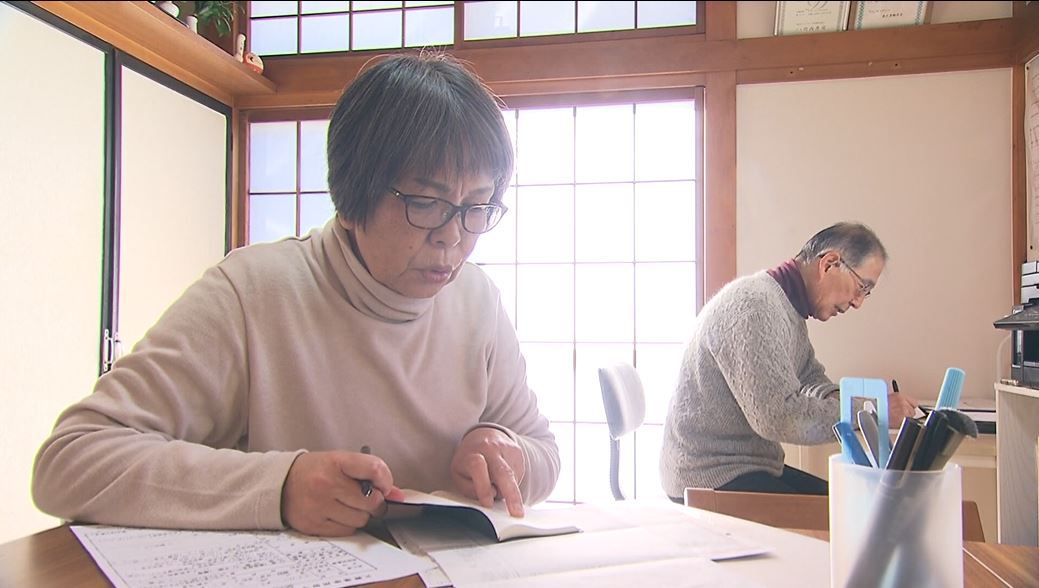

石原充さん(68歳)と妻のきみ子さん(62歳)は福島県いわき市の郊外で小さな葬儀店「いしはら葬斎」を営んでいる。葬儀店といっても6畳ほどの部屋が事務所で、依頼主やご遺体に関する資料がきれいに並んでいる。2人はもともと大手の葬儀会社に勤めていた。立派な祭壇、たくさんの花に囲まれ、多くの人が集う一般的な葬儀を目の当たりにしてきたが、一番大切なことは参列する人たちの思いだと感じていた。2人で葬儀店を始めたきっかけは、夕食をとっている際に見たテレビのニュース。きみ子さんは手が止まりテレビに釘付けになった。

「葬儀をするお金がないので、自宅の庭先に旦那さんが奥さんの遺体を埋めた事件のニュースを見て。そんなにお金をかけなくても(葬儀は)出来るものじゃないかと思って…。」。

「恥ずかしかった」…葬儀費用は格安10万円

費用を抑えるために、レンタルしても高価な葬儀用品や仏具は充さんが自ら木を工作して作った。ただ、遺体を乗せて車に積む時に使用するストレッチャーはそうはいかない。一般的なものは折り畳み式で遺体をスムーズに車に積むことができるが、2人のものは車輪付きの板に脚立を乗せ、その上に担架を乗せたもの。担架を車に乗せたあと、脚立や板を荷台に積み込む。

「病院まで亡くなった人を迎えに行ったとき、病院の職員にそれを見られるのが恥ずかしかった。」。

いしはら葬斎の葬儀の形は、ほとんどが「直葬」。通夜や告別式は行わず、火葬だけを執り行う。親戚や知人が大勢集まる一般的な葬儀とは異なり、家族だけ、あるいは石原さん夫婦だけで送り出すことも。寂しい時もあるけれど、遺族の思いが大事だと充さんは静かに笑みを浮かべる。

「形にとらわれることなく、遺族の『これで安心だ。よかったね』という気持ちの問題だと思うんですよ。」。

次第に増えていった「孤立死」の葬儀

会社を立ち上げて数か月、少人数で行う家族葬の依頼が徐々に入ってくるようになった。充さん手作りの祭壇も温かみがあり、きみ子さんの明るくて丁寧な対応も、静かに故人を送りたい遺族に受け入れられた。遺族の思いを第一に考えるいしはら葬斎にはその後も順調に仕事が入ってくるようになった。ただ、始める前は予想もしなかった家族葬とは違う依頼が増え、今では依頼のほぼ全てを占める。

「福祉の方、生活保護の人…こんなにいるんですよ。」。

きみ子さんの表情がかげる。誰にも看取られず、誰にも知られずに亡くなる「孤立死」の人。生活保護の受給者で身寄りがないなど複雑な事情を抱えた人が多い。地域や友人、知人とのつながりを失い、亡くなってから発見されるまで時間がかかる。数週間経ってから発見されるケースもあり、人生の最期を迎えた後、遺体は腐臭が充満した自宅に放置され、無残に傷む。

「私たちは縁もゆかりもない人たちなんですけど、みんないろんな事情があった生き方をしてきて、最期どなたにも関わってもらえなくて…。」。

家族や親戚がいたとしても、生前の行いが影響し「関わりたくない」という理由で引き取ってもらえないケースも多い。充さんは時に悲しい場面に遭遇するという。

「最期、火葬場できれいな顔を見てもらいたいけれど、『関わりたくない』の一言。これが一番がっかりする言葉。それで済まされてしまう世の中が非常に怖い。」。

2人がこうした人たちの葬儀を引き受け続ける理由がある。

「最期はみんな同じですから。」。

たとえどんな生き方をしてきても、誰もがいつかは死を迎える。石原さん夫婦は、人生を全うした1人の人間をきちんと送り出したいと話す。

夫婦が必ず最後にかける言葉

礼服に身を包んだ2人は、警察から60代の男性の遺体を引き取り、軽自動車に乗せた。市内の民家から見つかったが、独りで亡くなり、引き取り手はいない。もちろん見送りに来る人は誰もいない、家族でも親戚でも知人でもない2人がこの男性の最期の“おくりびと”になる。

男性を乗せた軽自動車は火葬場へと向かう。火葬場では、2人も焼香を行う。誰にも見送ってもらえない人だと知ると、火葬場の職員もすすんで焼香をするという。

炉の中は激しく炎が燃えている…。職員たちが見守る中、2人が必ずかける言葉がある。

「本当にお疲れさまでした。」。

火葬場の煙突から煙が空へとゆっくりと昇っていった。充さんが静かに語る。

「炉の前でお疲れさまって言ってあげないと、故人様は浮かばれないよね。」。

2人は、遺骨を受け取ると、再び深くお辞儀をした。きみ子さんは骨箱をさすりながら穏やかな表情を浮かべる。

こうした葬儀を2人は、これまでに1000件以上取り扱ってきた。炉の前に立つと、いつも込み上げてくる思いがある。

「本当に独りで逝くっていうのは悲しいことだよね。どんな事情があったにしても。だから最期には(私たちが)居るよって…。」。

社会から失われる「悼み」

遺骨は永代供養の墓がある市内の寺に運び、埋葬される。身寄りがない人や墓参りが出来ない遺族に代わって、寺が供養と管理をしている。この寺では、申し込む人の8割が永代供養に変わりつつあるという。

2人は、家族の代わりに、亡くなった人を偲び、必ず僧侶にお経を読んでもらうことにしている。「そこまでやった方が、安心する」ときみ子さんは言う。

「家族がいたら家族の人がやらないといけないことなんだけど。ここまでやれたら私たちも無事送り出せたって安心感とともにほっとするよね。やっと天国にいけるんだなと思って。」。

遺骨は骨壺から取り出され、他の遺骨とともに土の中に埋葬される。生前は独りでも、ここではみんなと一緒にいることができると、きみ子さんは明るく話す。

「そろそろ年とともにいつまで頑張れるのかなっていうのが正直な気持ちになってきたんですけど、こういう人たちがたくさんいるなかで、最後に私たちがいないと。」。

独りで亡くなり、引き取り手がいない人を送り出すケースは年々増えていると石原さん夫婦は話す。私たちの社会から少しずつ失われているもの…。それは「人の死を悼む」という当たり前のことかもしれない。