【県民のギモン】熊本の国府の読み 地名は「こくぶ」なのに学校名は「こくふ」理由は

しょうママさんからです。「国府(こくふ)高校は濁らないけど、地名の国府(こくぶ)が濁るのはなぜ?」です。

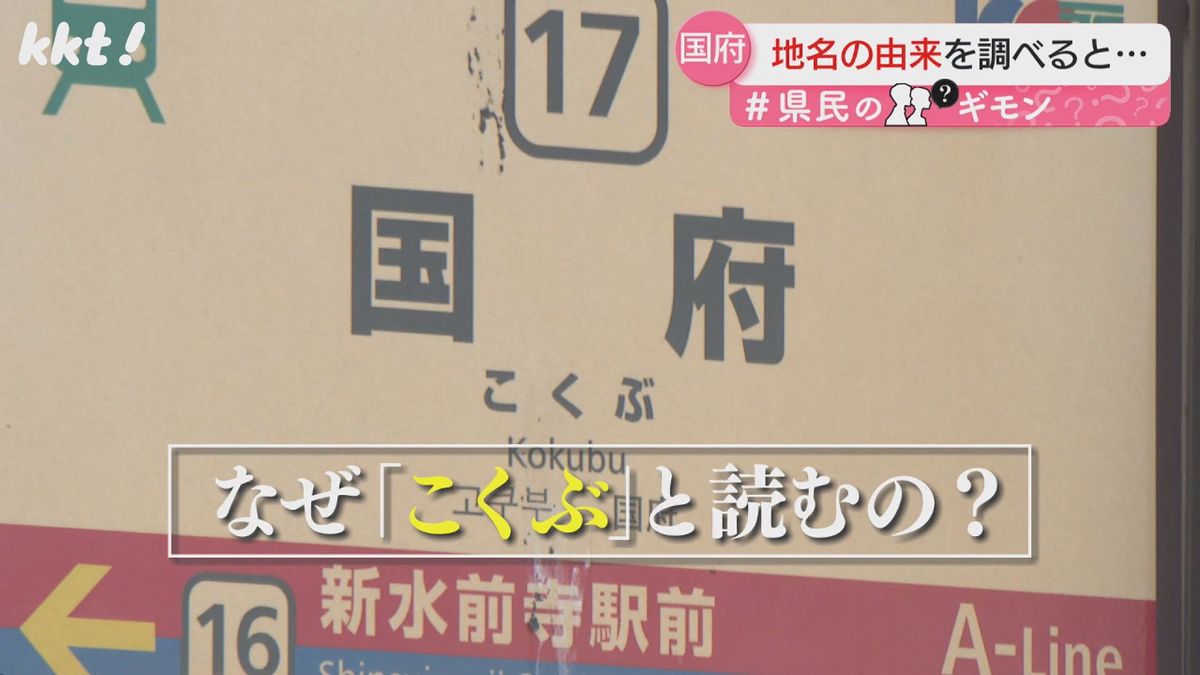

今年春の選抜高校野球に出場した熊本国府高校は「こくふ」と読みますが、学校がある地名は「こくぶ」と読みます。このギモンを解消するべく現場を取材しました。

JR熊本駅から約4キロ。熊本市の中心部にあるのが「熊本市中央区国府」です。街の人にこの地名の読み方を聞いてみると。

■女性

「こくふ! 違う?」

(実は、「ふ」が濁るらしいです)

「 ぶなんですか?へぇー知らなかったです」

■男性

「こくふ」

(なぜ濁るかは聞いたことありますか?)

「知りません…知りません!」

50人に聞いたところ、19人が「こくふ」、31人が「こくぶ」と読んでいました。

なぜ地名は「こくぶ」」と濁るのに、学校名は「こくふ」と濁らないのでしょうか?

まず、地名の由来を熊本地名研究会の藤野芳太郎さんに聞きました。

■熊本地名研究会 藤野芳太郎さん

(熊本市電の電停で)

「下に書いてありますよ」

(本当だ!こくぶって書いてありますね)

「ここに国府があったとすれば、 こくふとするのが正しいんでしょうけど」

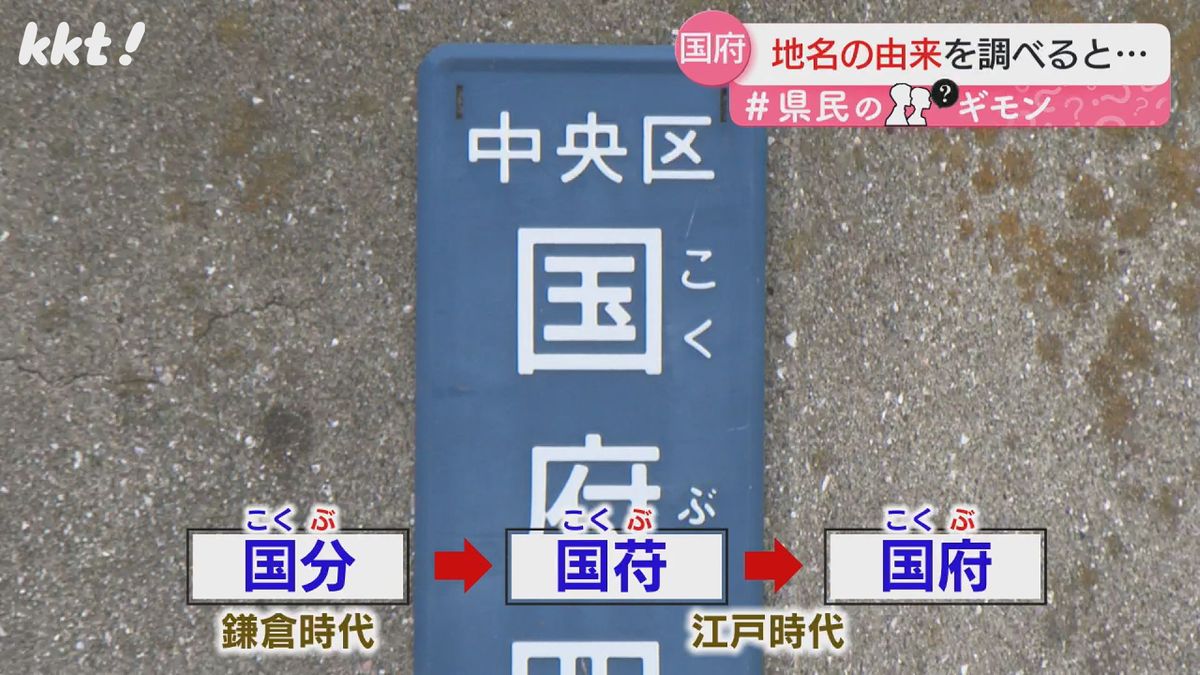

古代の肥後国の時代、政治的中心だった場所を指す「国府」が由来だと考えられています(諸説あります)。それなのに、なぜ「こくぶ」と読むのでしょうか?

■熊本地名研究会 藤野芳太郎さん

「国分寺がこの辺にあったので、そこからきているって可能性も考えられますよね」

国府の隣の中央区出水には、国分寺と呼ばれた寺が建てられ、今もその跡が残されています。その寺からとって、鎌倉時代に「国分」という地名だったことが市の史料からわかりました。その後、江戸時代にかけて「こくふ」と名称が変わった後も、「こくぶ」という読みが受け継がれたと考えられます。

一方…。

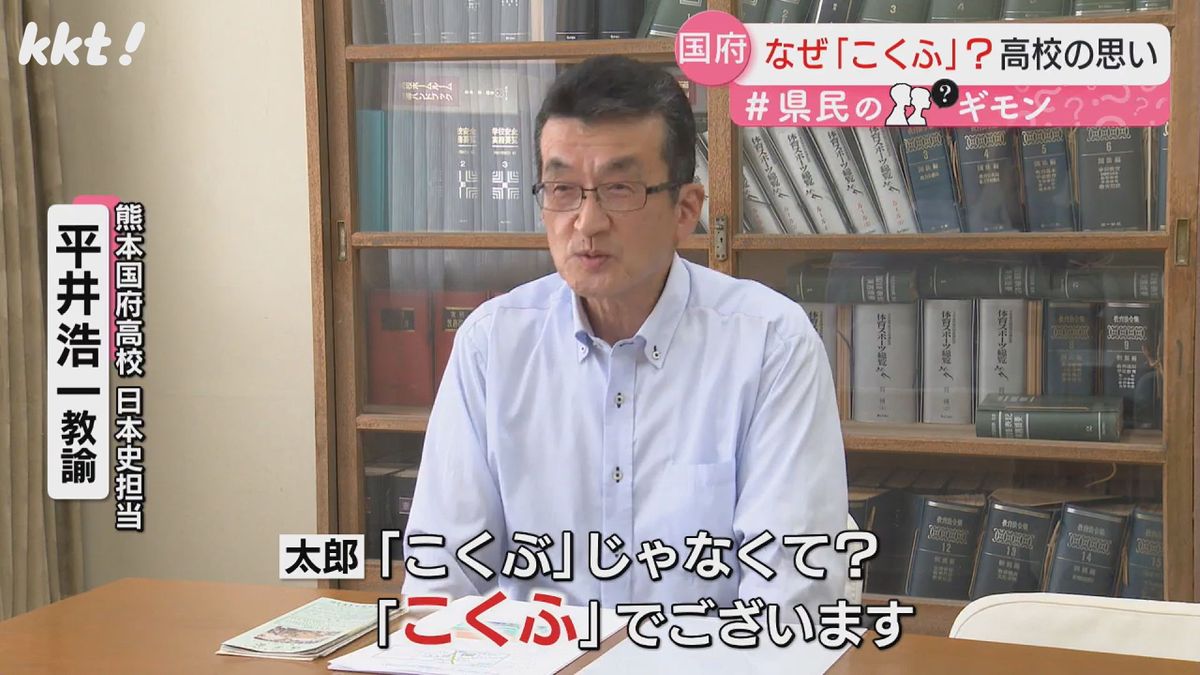

■熊本国府高校 日本史担当 平井 浩一教諭

「泉心学園、熊本国府高等学校でございます」

(こくぶじゃなくて…)

「こくふでございます」

1994年に男女共学になり、熊本女子商業高校から名称を変えた「熊本国府高校」。なぜ、「こくふ」という読み方にしたのでしょうか?

■熊本国府高校 日本史担当 平井 浩一教諭

「肥後の国の国府は、政治・経済・宗教いろいろなところの中心であった。うちの学校の由来としては、ここから色々なことを発信していくという意味で、4代5代の校長先生が考えられたんじゃないだろうかと思います」

政治経済などの中心だった「国府」のように、生まれ変わった高校を時代の中心地にしたい。そんな思いから、あえて「こくふ」という読み方にしたといいます。

■熊本国府高校 日本史担当 平井 浩一教諭

「立派に男女共学になって、色々な方面に活躍していますので、その成果が出ているんじゃないかと思いますけどね」

「こくぶ」と「こくふ」。読み方は違いますが、どちらも地域に愛されてきたことが分かりました。