「全市町村参加」熊本県が大規模災害対応訓練 4年前の教訓も生かす

命を守る行動を考えるシリーズ「逃げるスイッチ、オン」、熊本県が行う全市町村参加型の災害対応訓練の特集です。全国的にも珍しい取り組みのメリットとは。

(訓練)

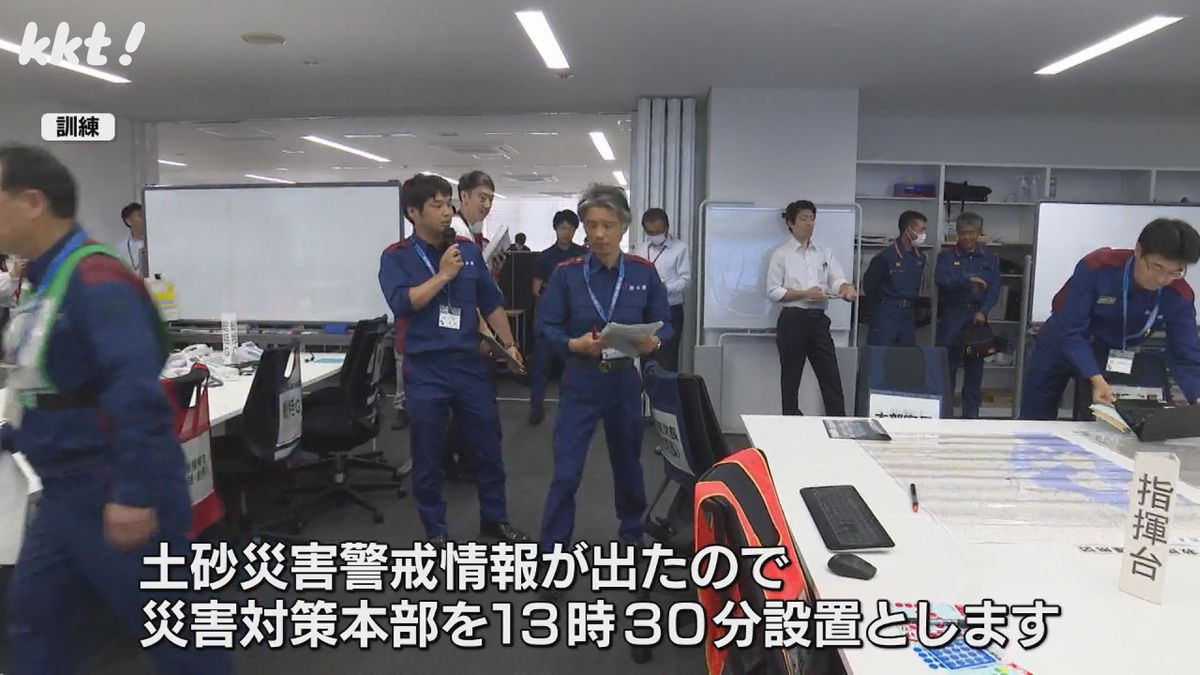

「13時30分土砂災害警戒情報が出ましたので災害対策本部を13時30分設置とします」

5月15日、県庁で開かれた豪雨を想定した訓練。県の職員や警察、消防以外にも気象台や日本赤十字社、自衛隊のパイロットも参加します。そして、県庁から離れたあさぎり町でも。

県では2021年から毎年、全ての自治体が参加する訓練を重ねています。きっかけは…。

2020年に起きた熊本豪雨。7300棟あまりの建物が被害を受け死者・行方不明は69人にのぼりました。

各市町村の対応力を高めてもらおうと豪雨の翌年、全市町村が参加する訓練が始まりました。県によりますと全ての自治体や関係機関が連携した訓練は全国的にも珍しく、県外からも視察に訪れていました。

「静岡県でもこのような(全自治体など)連携した訓練を今年度実施したいと考えていて、そのための参考にさせていただきたく参画させていただきました」

■消防庁防災課・櫻井志男課長補佐震災対策専門官

「全部の市町村自治体と訓練をやることは非常に意義があると思います」

訓練は、熊本豪雨と同じ程度の雨量や被害が出る想定です。

今回は山鹿市や玉名市、あさぎり町など7つの市と町が参加しました。

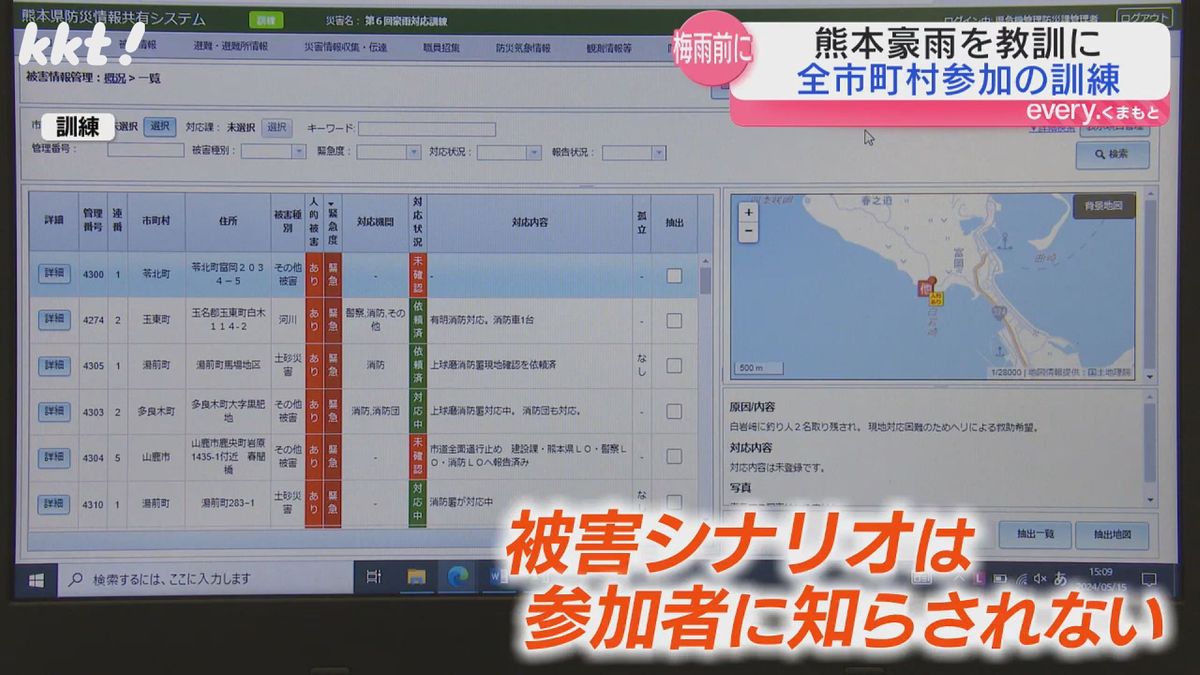

被害シナリオは参加者には知らされず、臨機応変な対応が求められます。

訓練を始めた背景には、熊本豪雨の時の苦い経験があります。

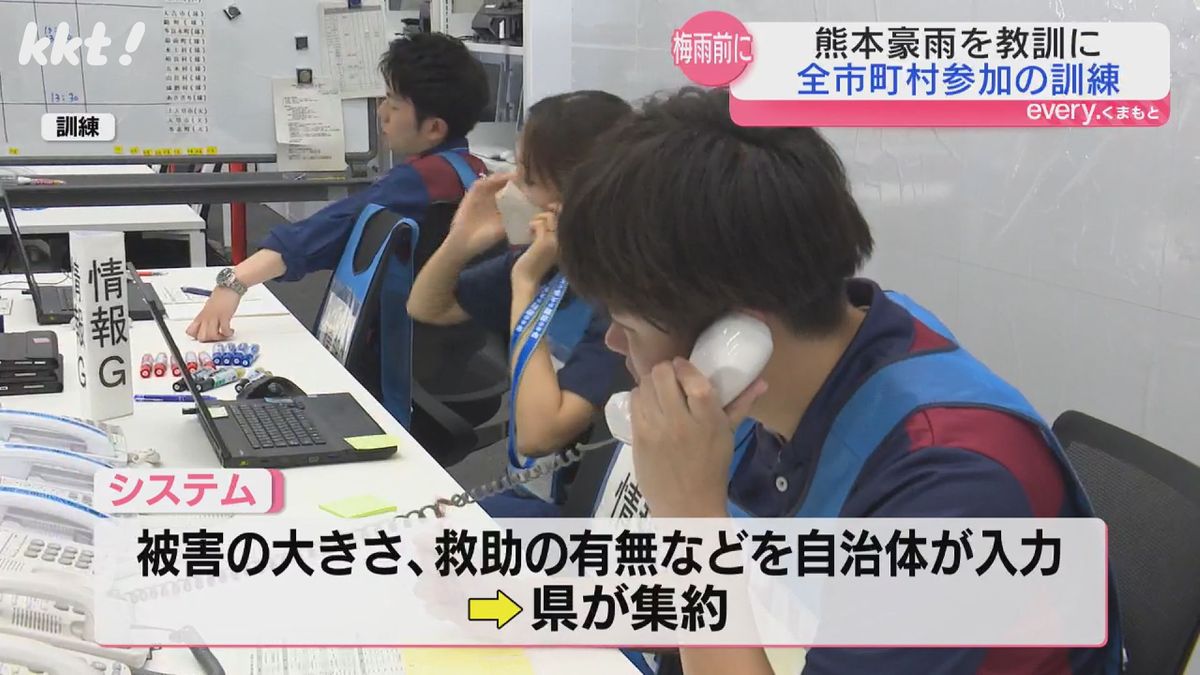

県内で起きた被害の大きさや救助が必要かどうかなど自治体が入力し県が集約するシステム。

熊本豪雨の時にもあったものの実際に操作する訓練をしていませんでした。また多くの救助要請の中からどれを優先するのか基準がなく、対応が追いつかなかったのです。

(訓練)

(県)

「あさぎり町の須恵平山の方で生き埋め案件が発生したということでこちらの方にお願いできないかなと」

(自衛隊)

「必要となってくるのはそこにいたる経路。経路が進出できるようになっているのか情報が欲しいのと自衛隊サイドも重機をふんだんに持っていないのでできれば部隊として人命救助には向かうんですが地元の重機と建設業協会の協力を得たい」

関係機関と協力することで迅速に情報を精査し、現場に指示を出します。

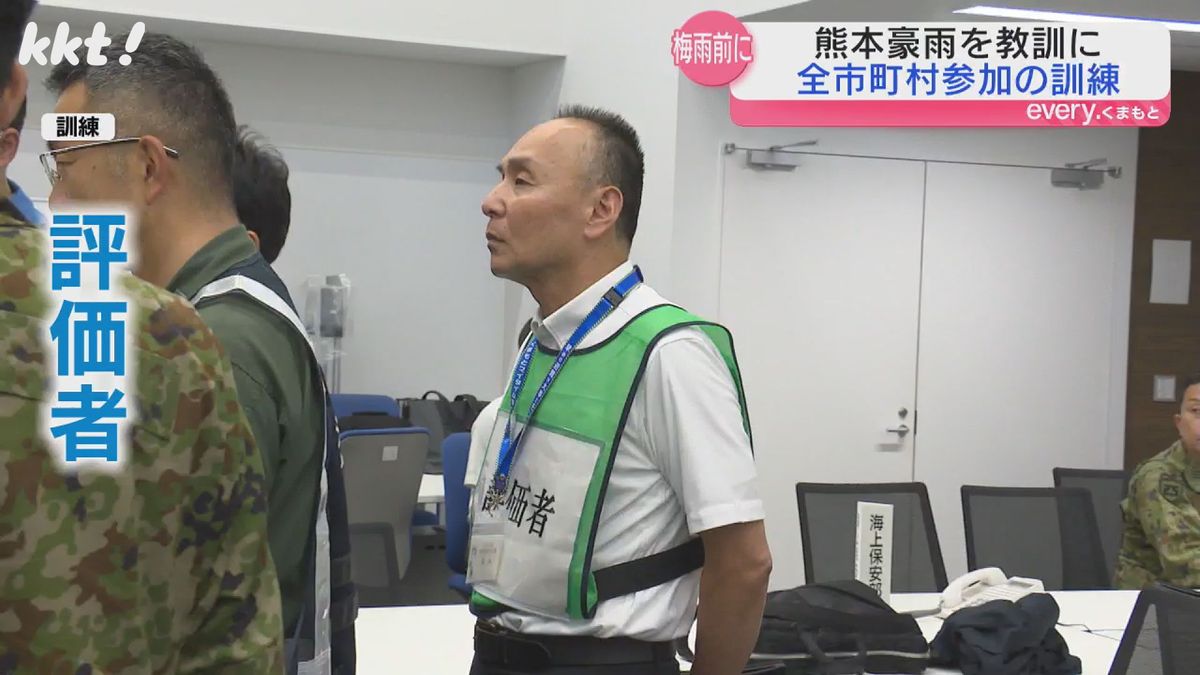

また訓練には「評価者」を設け、膨大な情報を整理し、正しく確実に伝わっているかをことしから検証しています。一方、あさぎり町では。

(訓練)

「田中さん宅が土砂崩れに巻き込まれた状況。谷側の方から崩れているということで、道路と並行して電線等も流されているということです。近くに4世帯の住宅があるという情報提供がありました」

あさぎり町は3年前から住民に訓練を公開しています。その後、訓練の公開は5つの自治体に広がりました。

職員の様子を見ることで、住民自らが備える意識を持つことにもつながります。

■見学した住民

「公助の限界をわかってくださいと言われるがこれを見てたらよくわかりますよ。災害対策本部が立ち上がって、いろいろな情報収集が始まっても、危ないところにいるんだったら自分で逃げないとなかなか難しいんだなというのがよくわかる」

■熊本県危機管理防災課・井上雄一朗課長

「公助はどうしても限界があるので自助共助も非常に重要になってきますのでまずは自分から情報を入手していただき速やかに行動を取っていただければ」

日頃から顔が見える関係を作り、私たち自身が「備えていく」。熊本豪雨からの、教訓です。

全ての市町村の参加だけでなく自衛隊や気象台などの関係機関が訓練に参加し、防災センターの1つのフロアで情報共有ができることが強み。視察に来た自治体からも評価する声が上がっていた。こうしたハード面と同時に私たちが自ら命を守る意識、ソフト面も強化して防災力を高めることが必要です。