認知症の人への適切な接し方とは?「一番のプレゼントは安心感」地域で学び支え合う取り組み《長崎》

いつ誰がなってもおかしくない認知症について考えます。

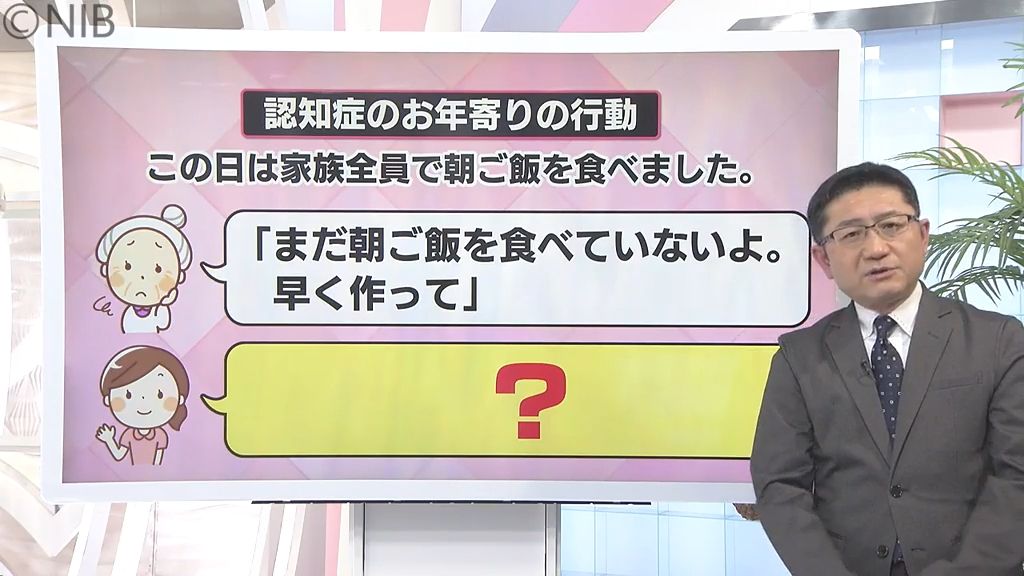

この後のVTRでも出てくる認知症のお年寄りの、あるケースを紹介します。

この日は家族全員で朝ご飯を食べました。

それなのに、おばあちゃんが「私はまだ朝ご飯を食べていない。 早く作って」とお母さんに言います。

孫になったつもりで桒畑さんだったらどんな接し方をしますか。

(桒畑笑莉奈アナウンサー)

そうですねぇ。「おばあちゃん、さっき食べたでしょう」と教えてあげるのはどうでしょう。

(佐藤肖嗣アナウンサー)

私もそう対応するかもしれません。

認知症の人に対しては、どのような接し方が適切なのか。

当事者や家族が希望をもって暮らせる社会の実現に向けて、今 地域で取り組みが進められています。

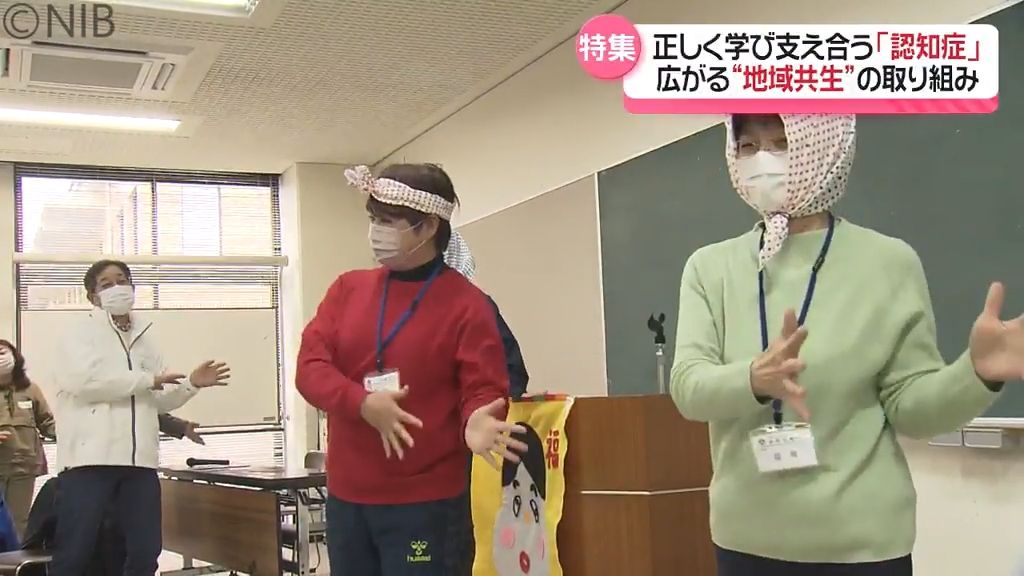

明るく、楽しく。

介護予防に最適なリハビリ体操の実践です。

雲仙市吾妻町で開かれた、認知症の高齢者を地域で見守るための研修。

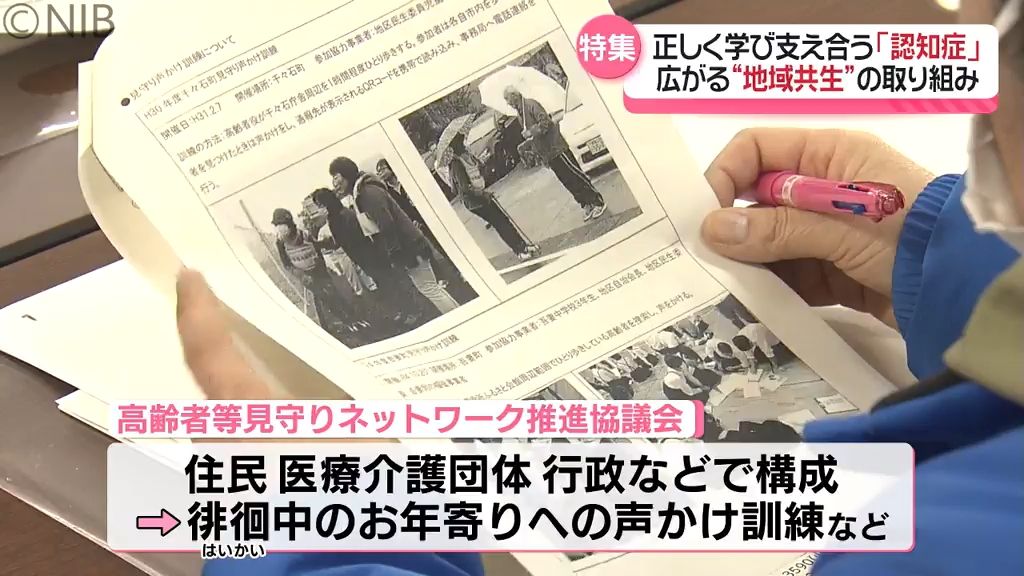

主催したのは、市の高齢者等見守りネットワーク推進協議会。

住民や医療、介護の団体行政や商工会などで構成し、徘徊中のお年寄りに対する声かけの仕方を学ぶ訓練などを行ってきました。

今回 講師に招いたのは、認知症医療の現場に携わる島原保養院の林田 妙子さんです。

(島原保養院 林田 妙子さん)

「正しい知識を知って接するのと、知らないとでは大きな差がある。ケアには正解はないと言われるように、教科書通りのケアを行ってもそれがうまくいかないことも多いことを理解しておかなければいけない。様々な工夫をしてみて、1番うまくいく方法を見つけることが大切」

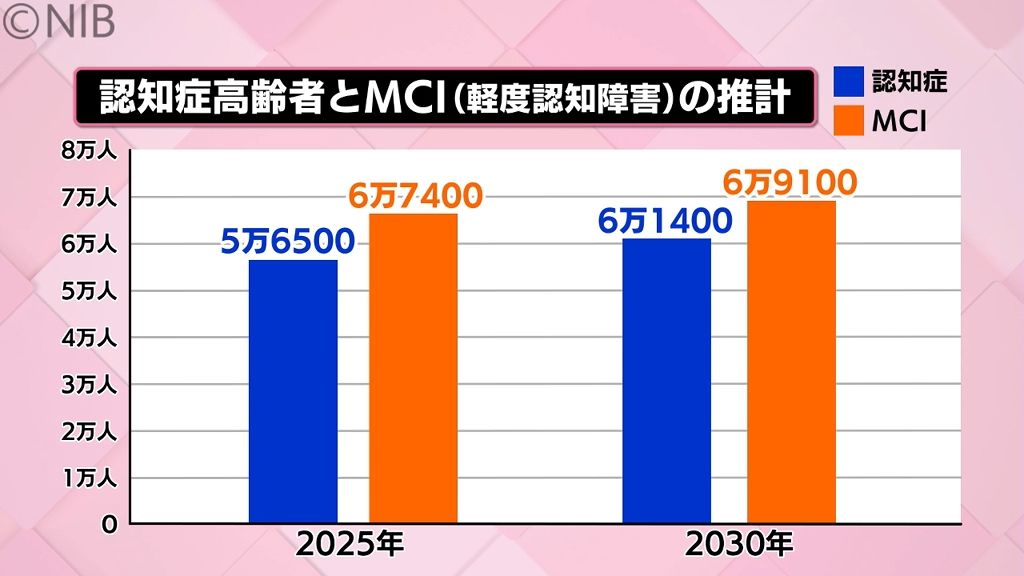

県内にはおよそ5万6500人の認知症高齢者がいるとされ、

5年後には6万1400人、に増える推計です。

さらに、認知症の予備軍とされる軽度認知障害(MCI)の人は6万9100人に達するとされ、認知症と合わせると高齢者の約3人に1人という割合に。

高齢化率が36%にのぼる雲仙市では、備えが喫緊の課題となっています。

◆「不安にさせない接し方」反発したり落ち込んだりしないように…

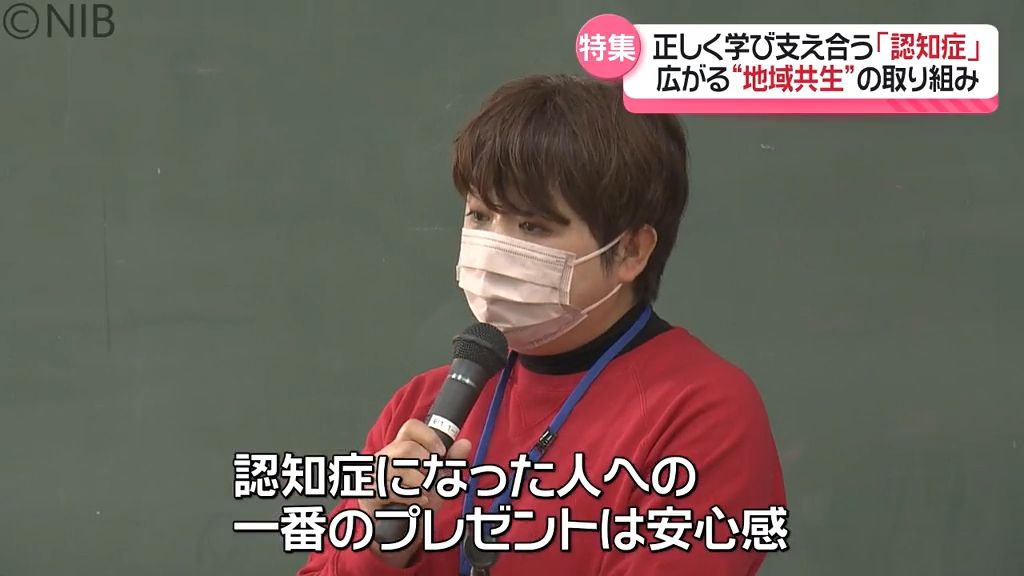

(島原保養院 林田 妙子さん)

「家族全員で朝ご飯を食べました。それなのに、おばあちゃんは “私はまだ朝ご飯食べていないよ” と言う。

おばあちゃんは本当に食べていないと思っています。

それなのに、変だよと言われると、私の何が変なのかしらと考えて、反発したり落ち込んだりする。

この場合は、おばあちゃんは朝ごはんを食べたことを忘れてしまって、本当に覚えていません。それが認知症の人に起こる “物忘れ” です。

おばあちゃんの言うことを、受け入れてあげることが大切。

認知症になった人への一番のプレゼントは『安心感』です」

各班ごとに、意見交換も行いました。

(参加者)

「強く言ってはだめだろうが、アドバイスをしても認知症の人はすぐ忘れるから、その場面にならないと難しい」

(参加者)

「“認知症の1番のプレゼントは安心感”。まさにこれかと思う。きょう来て運が良かった」

(参加者)

「認知症の方と直接会って話をしたことは、まだ今のところ、私の地区の方でもないので今後、研修させていただきたい」

(雲仙市高齢者見守りネットワーク推進協議会 吉武 直樹副会長)

「介護の担い手もどんどんやめて、デイサービスなどが縮小している時代なので、自分たち地域でできることは地域でやっていかないといけない。

昔の近所隣りとの付き合いみたいなのが必要かと思う」

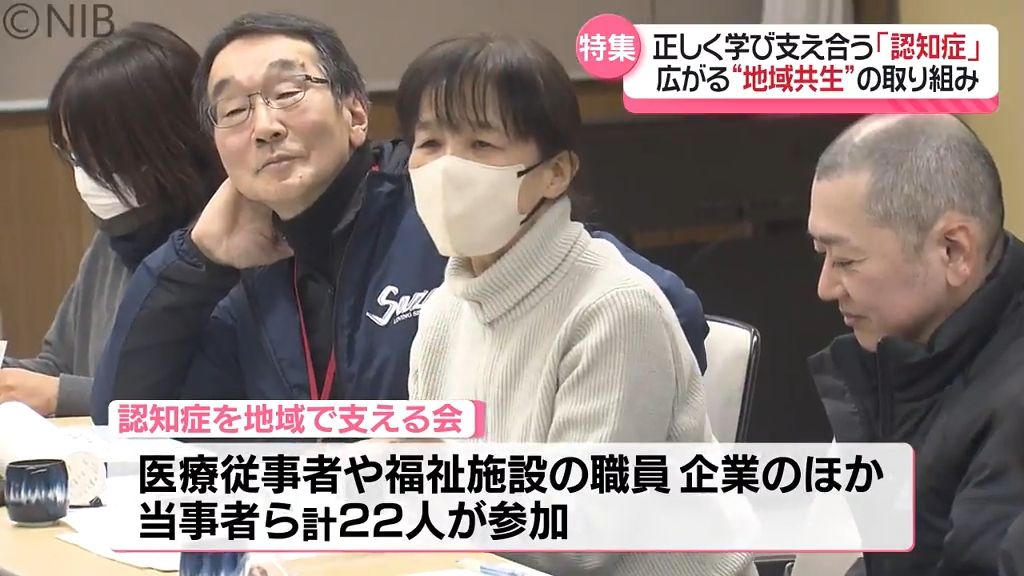

一方 佐々町では、去年10月「認知症を地域で支える会」が発足。

医療従事者や福祉施設の職員、企業のほか当事者らあわせて22人が参加しています。

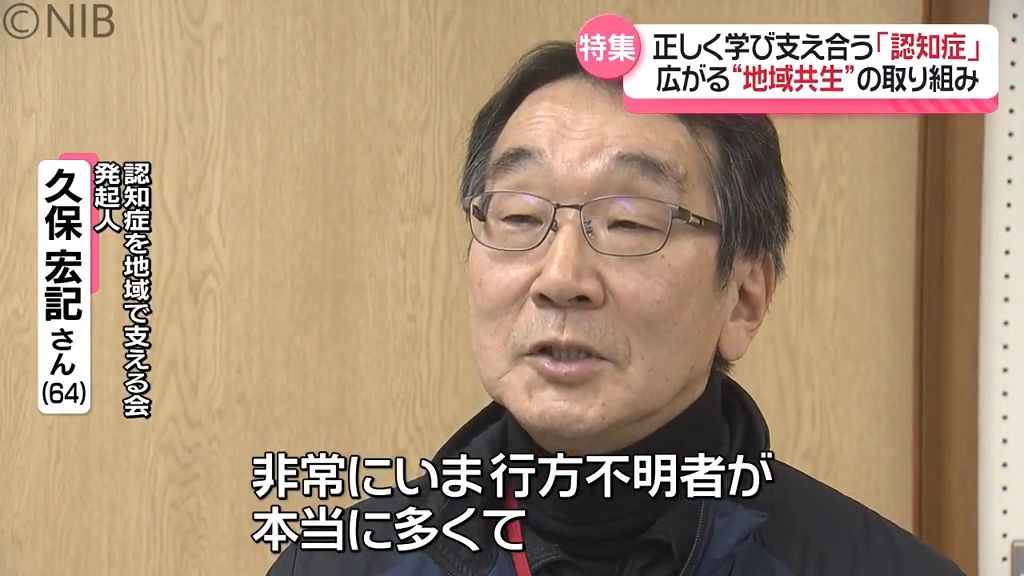

発起人は作業療法士の久保 宏記さん。

佐々町の多世代包括支援センターで、高齢者の健康管理や介護予防に携わってきました。

(発起人 久保 宏記さん)

「非常に今、行方不明者が本当に多くて、認知症になって皆さんが無関心になったために、そういうのを未然に防ぎたい」

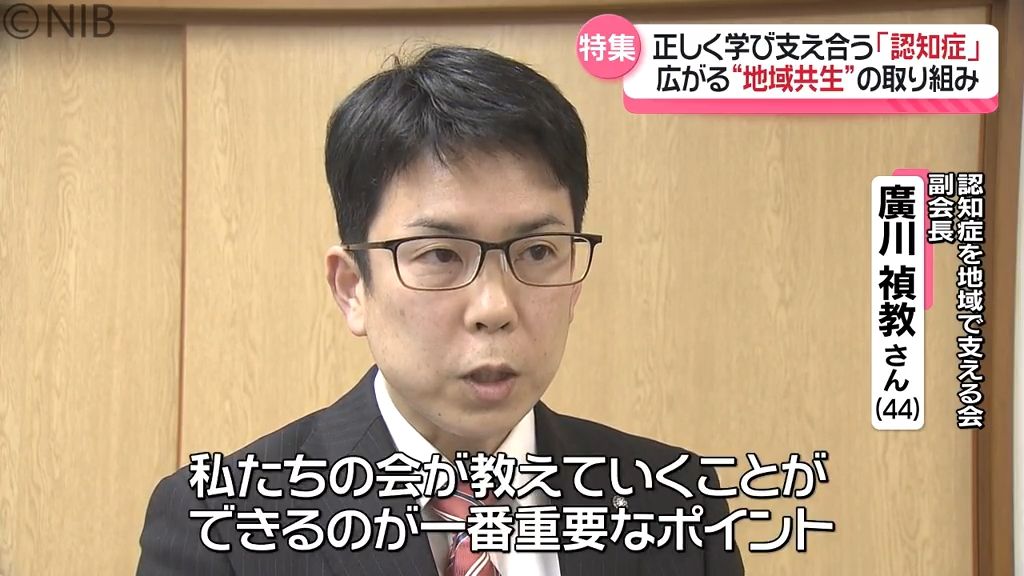

副会長の廣川 禎教さんは4年前、父親が認知症となり、周囲の偏見や孤独感に悩んだそうです。

(認知症を地域で支える会 廣川 禎教 副会長)

「まずは会を立ち上げることで、正しい認識を地域の人に持ってもらう。

そして声を上げてもどういう対応したらいいのか、どういったところに相談したらいいのかといったことを、私たちの会が教えていくことができるのが、1番重要なポイント」

メンバーは徐々に増えていて、定期的な研修会を行う予定です。

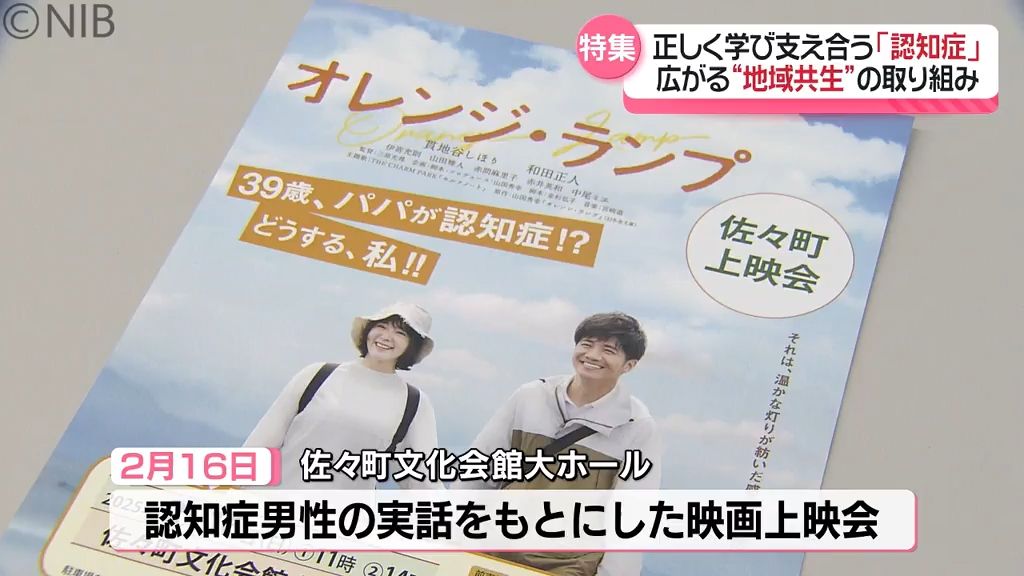

今月16日には、認知症の男性の実話をもとにした映画の上映会を企画。

(映画「オレンジ・ランプ」貫地谷しほりさん・和田正人さん主演)

会場では映画に登場する、会の象徴としている “オレンジ色のランプ” を展示する予定です。

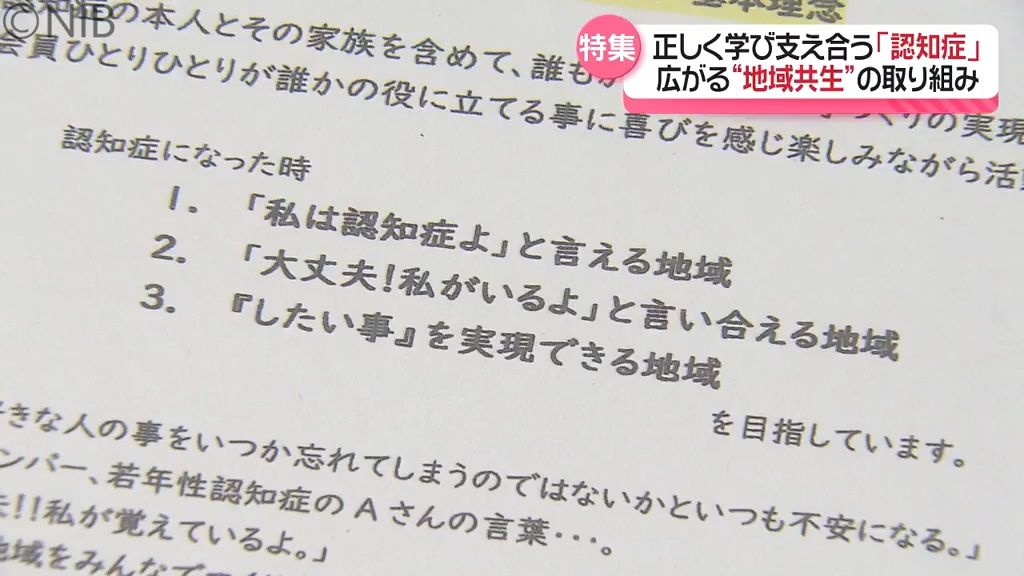

(認知症を地域で支える会 徳久 正喜 副会長)

「我々一人ひとりがランプの役割、あるいはこれから増えていくであろう会員の方々が、ランプの役割を果たしてくれるような象徴的なものになればいい」

認知症をみんなが自分ごととして、話し合います。

(発起人 久保 宏記さん)

「知られたくないという世間一般の方が多くて、なかなか自分から発信することがない。発見や支援が遅くなったりすることによって、だんだん進行して問題が大きくなっていく。

その前に認知症は怖くないよという気持ちになってくると、自然とみんなで支えられるんじゃないかと思って、住民にも発信していきたい」

認知症を正しく学び、みんなで支え合う。

地域共生のともしびは、着実に広がりを見せています。