「救えたはずの人命 悔しさ今も」雲仙普賢岳大火砕流から33年 火山学者が未来へ “災害の記録”《長崎》

雲仙普賢岳の大火砕流から33年。

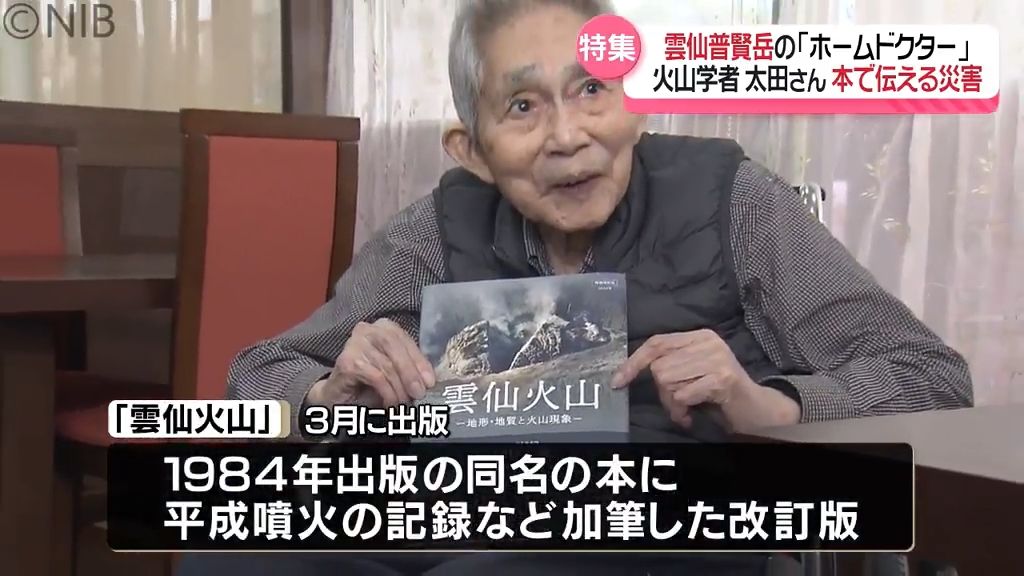

当時、最前線で対応にあたった、89歳の研究者が1冊の本を出版しました。

災害の記録を次の世代へ、継承への思いを聞きました。

▼“減災”につなげる専門家の知識を本に

太田 一也さん 89歳。九州大学の名誉教授で、雲仙の山々を長年研究してきた火山の専門家です。

(九州大学名誉教授 太田一也さん)

「有史以前からの雲仙火山の地質や地学的な歴史をまとめた。非常に雲仙火山が特異であると(わかる)」

今年3月、研究成果をまとめた本「雲仙火山-地形・地質と火山現象-」を出版しました。

江戸時代からの噴火や地震の記録平成の噴火のメカニズムなどが詳しく綴られています。

(九州大学名誉教授 太田一也さん)

「橘湾の地震がだんだん普賢岳のほうに近づいてくる。これは最後には島原に来ると懸念していたら、普賢岳が噴火した」

▼訴え続けた土石流や大火砕流の危険性

1990年11月、198年ぶりに噴火した雲仙普賢岳。

太田さんは九州大学島原地震火山観測所の所長として、観測の最前線にいました。

刻一刻と変化する山の状況を把握し記録。自治体に助言をし、報道機関を通して住民にも直接、現状を伝えました。

(大火砕流発生8日前の太田一也さん)

「特に心配なのは、火山灰がものすごく積もっている。これが豪雨の時に流れ下ると、今まで以上の土石流発生の危険が高まっている」

火砕流が繰り返し発生するようになると、その危険性を訴え、避難勧告が出された区域には入らないよう呼びかけました。

(大火砕流発生2日前の太田一也さん)

「今まで規制された区域に報道機関も含めて防災担当者も入っている。それは絶対に避けてほしい」

▼「死ななくてよかったのに亡くなってしまった」

しかし、1991年6月3日。

大規模な火砕流が発生し、避難勧告区域内で取材を行っていた報道陣や警戒にあたっていた地元消防団員ら43人が犠牲に。

多くの人の命が失われ、今も、悔しさが残ると話します。

(九州大学名誉教授 太田一也さん)

「(避難勧告区域に)マスコミがいっぱい入っていた。それが死者が出る元になった。死ななくてよかったのに亡くなってしまった。これが私は非常に残念でならない。一介の研究者が(避難を)呼びかけても誰も聞かない。火山噴火予知連絡会とか公的機関が「入ってはいけません」と言ったら、おそらく阻止できたと思うけど(予知連は)一切関与しなかった」

▼「未来の命 守るため」普賢岳研究をライフワークに

その後も山の状況を観測し、当時の島原市長 鐘ヶ江 管一さんら、自治体の長の判断に手助けを続けました。

1996年に噴火災害の「終息」を宣言したのも太田さんです。

雲仙岳に関する研究は「ライフワーク」として継続。

4年前に腰の骨を折るケガをし介護施設で療養生活をしていますが、執筆の手を止めることはありませんでした。

(九州大学名誉教授 太田一也さん)

「私の身体も車いすの生活になっていたので、膝の上で鉛筆書きで(文章を)書いていった。それをずっと、3年間くらいかかった」

出版した「雲仙火山」は、1984年に出した本に平成の噴火の記録などを加えた改訂版です。

雲仙火山の成り立ちや構造、江戸時代からの噴火や地震の歴史などが詳細に記されています。

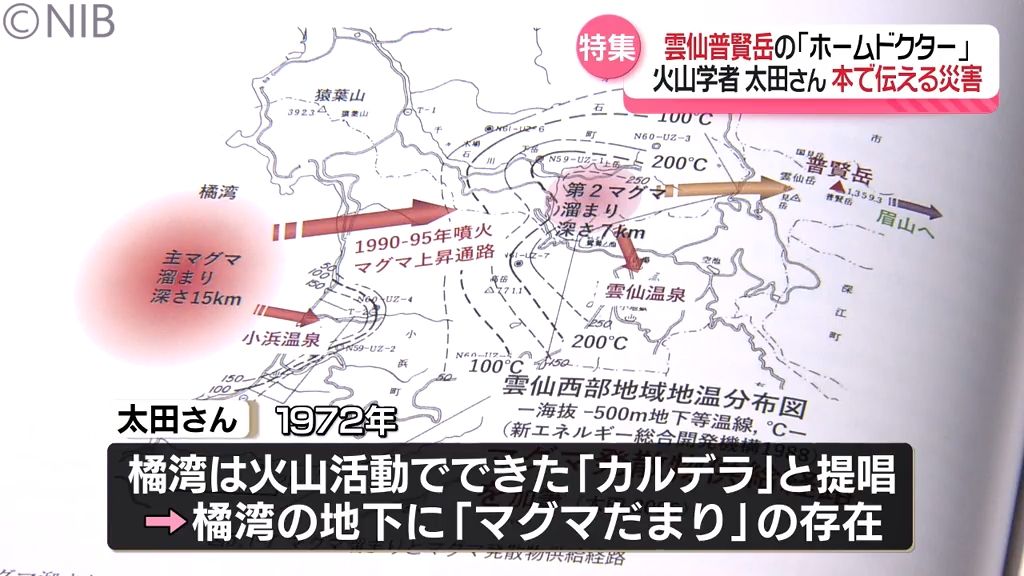

代表的な研究成果として知られるのが「千々石カルデラ」の存在です。

1972年、島原半島西側の橘湾は火山の活動によってできた大きな「くぼ地」=カルデラであると提唱。

橘湾の地下には普賢岳などにマグマを供給する「マグマだまり」があると発表しました。

当初は否定的な意見が多かったものの、平成の噴火でこの説を裏付けるデータが相次いで観測されたといいます。

(九州大学名誉教授 太田一也さん)

「普通、(活火山の)真下にマグマだまりがあってそこから(上に)出てくると考えられている。(雲仙岳)西側の橘湾は、カルデラであるという仮説を誰も信じなかった。しかし平成噴火でその通りになったから、私は実証されたと(思っている)」

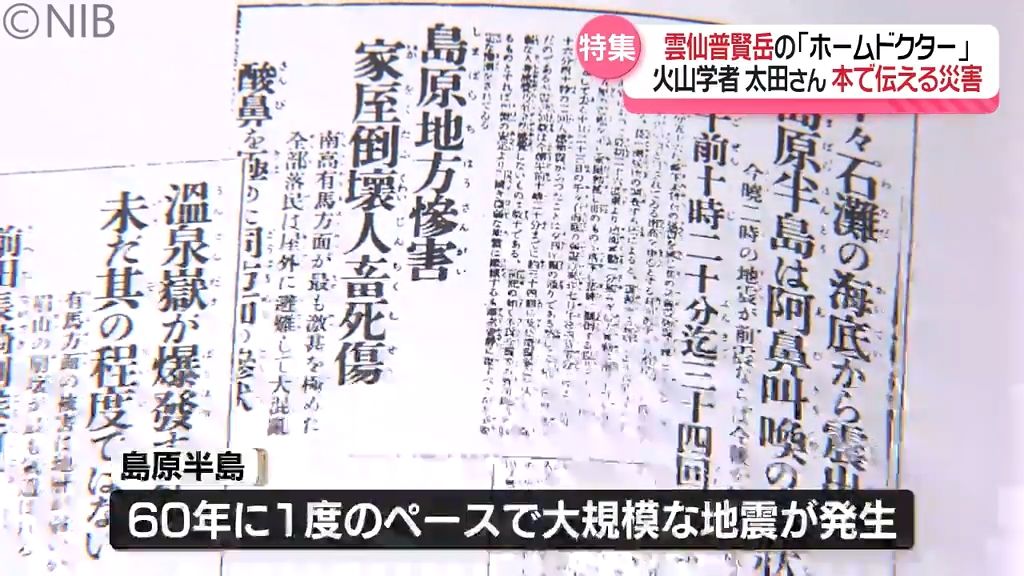

▼今後の懸念「大きな地震」

現在、火山活動は落ち着いている普賢岳。

一方で、太田さんが懸念するのが「地震」です。

島原半島では、60年に1度のペースで大きな地震が発生していることから「いつ大規模な揺れが襲うかわからない」と話します。

(九州大学名誉教授 太田一也さん)

「雲仙火山とその基盤にあたる南島原の北有馬より、南のほうとの境目(での地震)が私は一番怖い。地震そのものを食い止めることはできないから、発生した場合にまず自分の命を守るためにはどうすればいいのか、そういうことを考えてもらうために、過去に起きた地震被害を記録に残しておこうと。その成果が『雲仙火山』という本。噴火は前兆があって逃げる余裕が十分あるが、地震はそうはいかない」

▼重要なのは「災害記録を残し 次世代に伝え続ける」

大火砕流から33年。当時を知る人が徐々に少なくなり、災害の記憶の「風化」が懸念されています。

被災現場には案内板なども設置されていますが、老朽化したものも目立つように。

太田さんは、災害の記録を残し、次世代に伝えること。

そして、1人1人が命を守るための行動を考えることが重要だと伝え続けます。

(九州大学名誉教授 太田一也さん)

「個人は個人、行政は行政、それぞれどうすればいいのかということを考えることが大事だと思う。それは自分の命を守るため、地域社会を守るためだから」

太田さんが出版した本「雲仙火山」は、インターネット通販のAmazonや県内の主な書店で販売しています。