【特集】民間救急とは? 新たな選択肢を提供する事業を始めた夫婦の思い 患者の搬送現場に密着

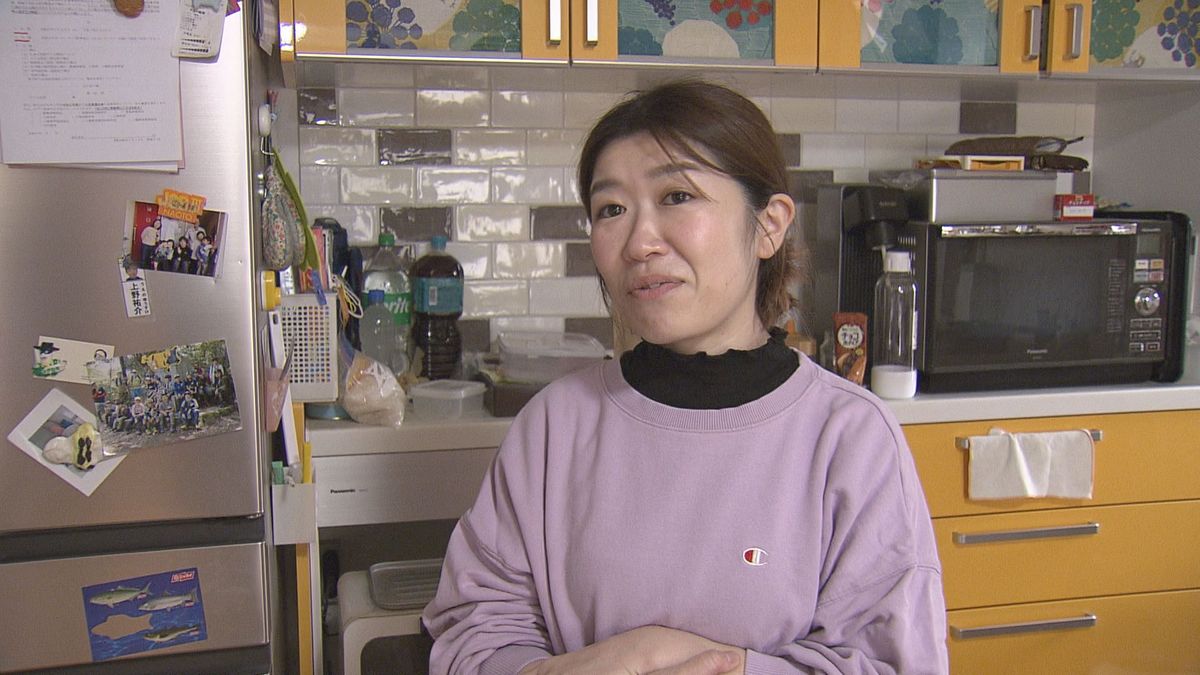

鳥取県倉吉市の山間に位置する北谷地区。ここで2023年7月、「くらよし民間救急ぬのこ」を始めたのは看護師の上野泰葉さんです。一から始めた新たな事業。パンフレットなどを作る仕事部屋は自宅の押し入れです。

くらよし民間救急ぬのこ 上野泰葉さん

「看護師しかしてなかったので、事業起こすとか出納帳がどうのとか家計簿も付けたことなかったし何が正解なのかは今もわかっていない状態」

■民間救急を立ち上げたワケは?

くらよし民間救急ぬのこ 上野泰葉さん

「療養している方はその先に病院で退院がゴールだった。だけど一番えらい(しんどい)のは退院してから、家に帰ってからが大変なので、家に帰る手段がなかったので」

「民間救急」とは、緊急性が低い傷病者を搬送する事業者(患者等搬送事業者)。消防機関からの認定を受けることで活動でき、都市部では新型コロナ陽性者など様々な患者の搬送を請け負い、近年急速に普及しました。

14年間倉吉市の病院で看護師として勤務していた泰葉さん。こうした現状を知り、クラウドファンディングで支援を募り、民間救急を始めました。患者の入退院や転院に伴う移動に寄り添える存在になれればとー。

夫・允嗣さん

「毎朝出動前は簡単ですけど点検はしています」

この事業を支えるのが夫の允嗣さん。泰葉さんが看護師として患者に同伴、そして允嗣さんはドライバーとして夫婦二人三脚で搬送にあたります。

予約が入っていたこの日。

Q.今からはどういった依頼ですか?

允嗣さん

「こちらに入院されていて、手術を受けに転院という形の移動です」

依頼を受けたのは「転院」に伴う搬送。手術を受けるために倉吉の病院に入院していた患者を関金町の介護施設まで送ります。

母親の搬送で利用

「本当に助かります。病室から病室まで抜かりなく家の者が手をかけなくてもやってくれることが一番」

これまでは母親を車椅子に乗せ自家用車で移動していました。そのため、民間救急の利用で負担が大幅に減ったといいます。民間救急を行う事業者は鳥取県内では東部と西部に1社ずつ。ここ中部にはなかったため「ぬのこ」が初の民間救急事業者となりました。

患者に合わせた搬送を行う一方、民間救急が担う役割はほかにもあります。それは搬送件数が年々増加傾向にある消防救急の負担を減らすこと。鳥取県中部消防局によると、管内での搬送件数はここ10年で右肩上がり。去年は5000件を超え、過去最多となりました。また中でも転院搬送は全体の1割を占めるため、消防と民間の使い分けを考える必要があるといいます。

倉吉消防署 津村孝志 救急係長

「救急車は限られた資源で誰でも無料で必要な時に呼ぶことができますが、その反面軽症のものでも呼んでしまえばいざ重症の方が119番通報しても、救急車がすぐ対応できないといこともあります。例えば病院から病院への転院搬送などを民間救急が対応していただければそちらにシフトできるものもあるのではと思います」

■救急車は無料だけど…抱える課題は?

上野さん夫婦がこの日訪ねたのは湯梨浜町にあるデイサービス。ここで開いたのは、泰葉さんが持つ看護師資格を生かしたAEDの講習会です。

上野泰葉さん

「(消防の)救急車の中で厚生病院がかかりつけだと言っても、担当が決まっているので、『今日は清水病院です』と運ばれちゃったり。自分のかかりつけ医に時間内に運んであげられるのは、民間救急なんですよ」

会話の中では、民間救急ならではのメリットを説明する場面も。119番以外にも新たな選択肢があることを伝えていました。

デイサービスの職員

「こういうの(民間救急)を知っていたら、施設からもこういう利用者さんがいるんですけど、と問い合わせもできますし」

さらに、周知が必要な点は他にもー。

上野泰葉さん

「料金のこともあるので、本当なら介護保険内で一割負担とかで利用できたら利用しやすいのかと思いますが、そこには大きな壁があって」

無料で呼ぶことができる救急車に対して、民間救急は全額自己負担。タクシーと同じくメーターでの料金制で、距離にもよりますが、倉吉市内の搬送で看護などをしながらの場合6000円ほどかかります。

■「何があっても大丈夫」介護する側のケアに

Q.今日はこれからどこに?

上野泰葉さん

「厚生病院まで退院のお迎えに行きます」

準備を終え2人が向かった先は、倉吉市の総合病院。退院する1人の患者を病院から家へと送ります。「ぬのこ」に搬送を依頼した仲西麻央さん。母・依左子さんを自宅で介護しています。

民間救急を利用 仲西麻央さん

「母を在宅で看取ろうと思っていますが、最期になって介護のケアがたくさん必要になって。メインが私一人で看ているので、私の休憩を目的にレスパイト入院という形をとりました」

在宅介護を決心した時から「ぬのこ」を利用しているという仲西さん。その後、介護をする中で自分自身のケアができたのは、母を安心して送ってもらえる環境があったからこそだといいます。

Q.看護師が同乗しているのは?

民間救急を利用 仲西麻央さん

「何があっても大丈夫だな、安心感が全然違います。移動中でも“たん”が絡むと吸引機で吸引しないといけないので」

■「たかが搬送・・・」でもその先には

そして3泊4日の入院を終え母・依左子さんは帰宅。

民間救急を利用 仲西麻央さん

「自分一人の力だと(病院を)行ったり来たりするのはかなり難しい状態でしたし、不可能と思っていたことが可能になってくるのでよかったです」

一言に搬送といってもその先には様々な形があります。患者の移動をそばで助ける新たな選択肢として少しずつ広がり始めています。

くらよし民間救急ぬのこ 上野泰葉さん

「たかが搬送で、『初めましてで、さようなら』となるときもありますけど、『ぬのこさんだから頼んだ』と言われると、やってよかったと思うし、やりがいにつながっています」