給食のリンゴを食べて重体になった園児、1年経っても意識不明 24時間看護する両親の葛藤 #ニュースその後

愛媛県新居浜市の保育園で、給食のリンゴを食べた男の子が意識不明の重体となった事故からあすで1年。

男の子は現在も意識が戻っておらず、家族が24時間体制で看護を続けています。

二度と同じことが起きないように。両親の思いを取材しました。

カメラに向かって、離乳食を食べる男の子。当時生後7カ月の康至くんです。

この日から1年1か月。康至くんは、自力で動くことも、声を出すこともできません。

両親:

「本当に今まで当たり前にしてきたことが全く当たり前ではない…」

一年前のあの日、康至くんと家族の生活は一変しました。

(去年5月20日 会見)

新居浜社会福祉事業協会 藤田康 理事長代理:

「大変申し訳なく思っております。この場を借りてお詫びさせていただきます。申し訳ありませんでした」

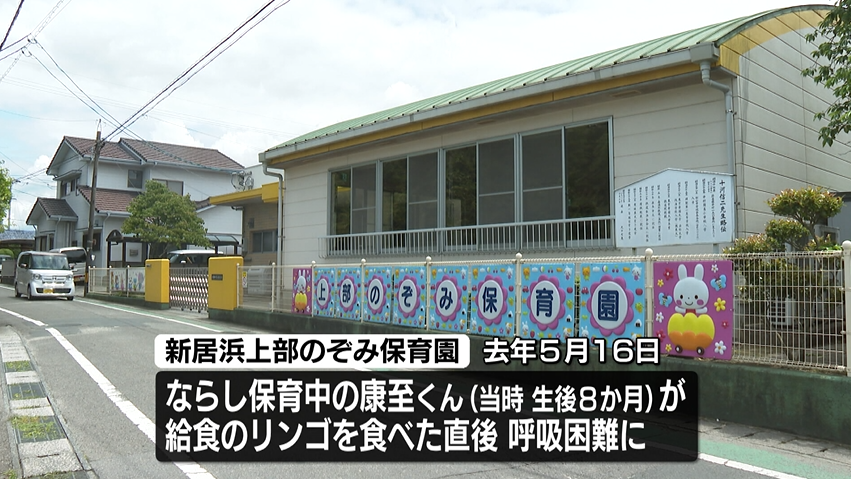

去年5月16日、「新居浜上部のぞみ保育園」でならし保育中だった康至くんが、給食のリンゴを食べた直後に呼吸困難となり、心肺停止の状態で病院に搬送されました。

両親:

「意識が戻らないですという話をされて、もう挿管もされていて呼吸器は付いている状態だったので、機械と一緒に呼吸しているという感じで」

入園して5日目に起きた出来事でした。

両親:

「僕ら夫婦は完全に180度、康至もですし、人生が変わったといっても二言ではないくらい生活感は変わった」

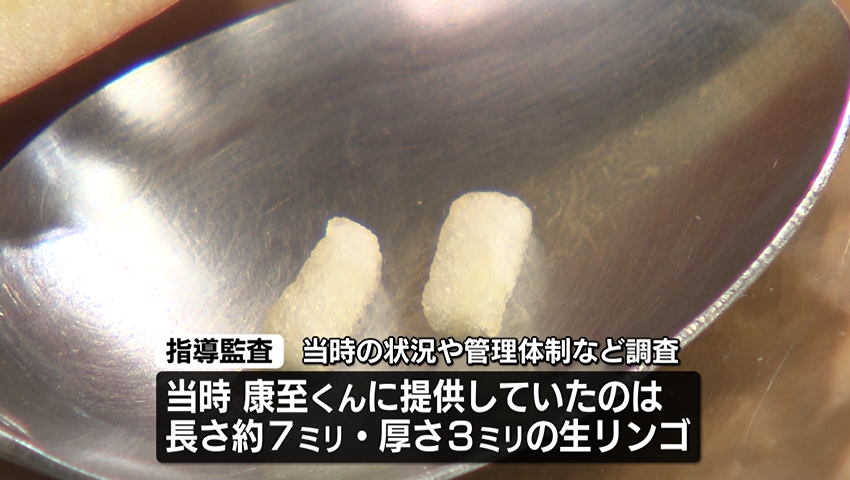

事故から2週間後、県と新居浜市が、保育園に当時の状況や管理体制などについて調査した結果、康至くんに提供していたのは長さおよそ7ミリ、厚さが3ミリの生のリンゴ。

国のガイドラインでは「リンゴは離乳食完了期までは加熱して提供する」と示されています。

両親:

「(入園時に)ドロドロしか食べていないですと話していたのに、それが園の中に浸透していなかった」

今年3月、新居浜市の第三者委員会は事故原因や再発防止についての報告書を市長に提出しました。その報告書には…

“0歳児に生の刻みリンゴが提供されていたことを園長や主任保育士は把握していなかった”

“意識がない場合は胸骨圧迫を行うという窒息事故発生時のマニュアル通りの対応ではなかった”

“離乳食の提供方法や誤嚥リスクの認識不足など複数の問題点が重なった結果、事故につながった”と結論付けました。

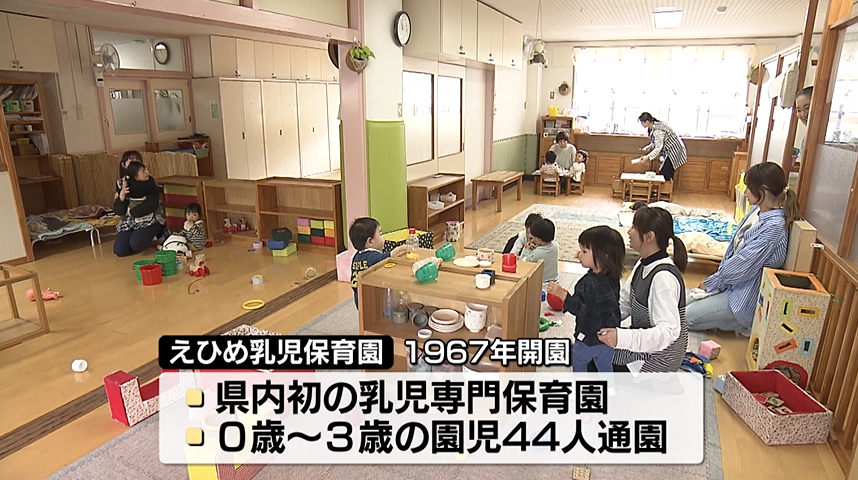

松山市にあるえひめ乳児保育園です。県内初の乳児専門の保育園として57年前に開園し、現在も0歳から3歳までの園児44人が通っています。

えひめ乳児保育園 上岡米子園長:

「(今回の事故を聞いた時)他人ごとではない。すごく緊張しました。食事の場面、排せつ、睡眠に関してすべて担当保育士が責任を持って、お母さん代わりとなって子供と関わることを大切にしている」

給食については…

大山理絵栄養士:

「ガイドラインに基づいて子供に適切な食材と調理方法で提供するようにしている。5分ごとに全体に火が行くように混ぜて合計で20分加熱して、固さを見ながら調整して、厨房の(栄養士の)2人で試食をして大丈夫だと思うものを提供するようにしている」

この園では、離乳食を初期・中期・後期で7段階に分ける独自のルールを作っていて、段階によって食材の大きさを変えて提供しているといいます。

大山栄養士:

「子供によって発達に個人差があるので、発達にあった食事が提供できるようにクラスとの連携を大事にしている」

上岡園長:

「保育士と保護者との連携、厨房と保育士との連携ということが基本になるし、子供の咀嚼とか嚥下の発達を担当保育士がしっかり見て、相応しい子供の口腔機能の発達に合わせた食事を提供することが一番大事」

事故から1年。

父親:

「これは血中酸素と心拍数を測っているモニターになる。これが生活するうえで一番のバロメーターになるところ」

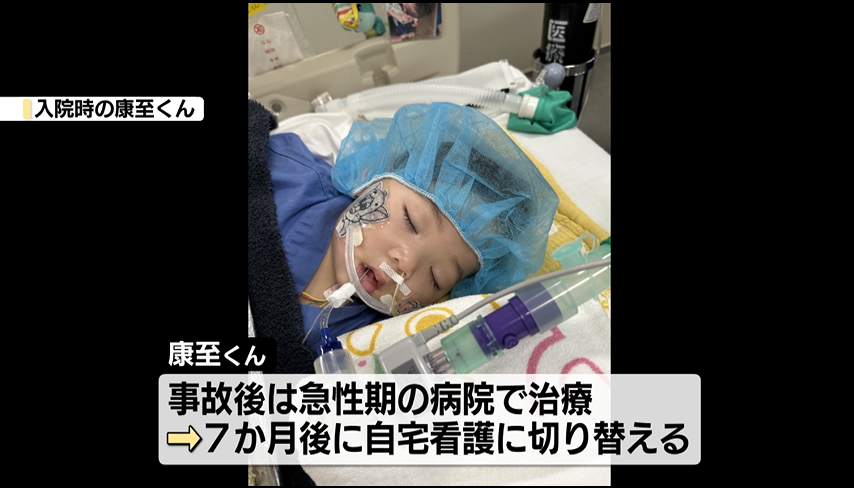

康至くんは今も意識不明の状態が続いていて、酸素を発生させる装置や唾液や痰を吸引する装置などで命をつないでいます。

父親:

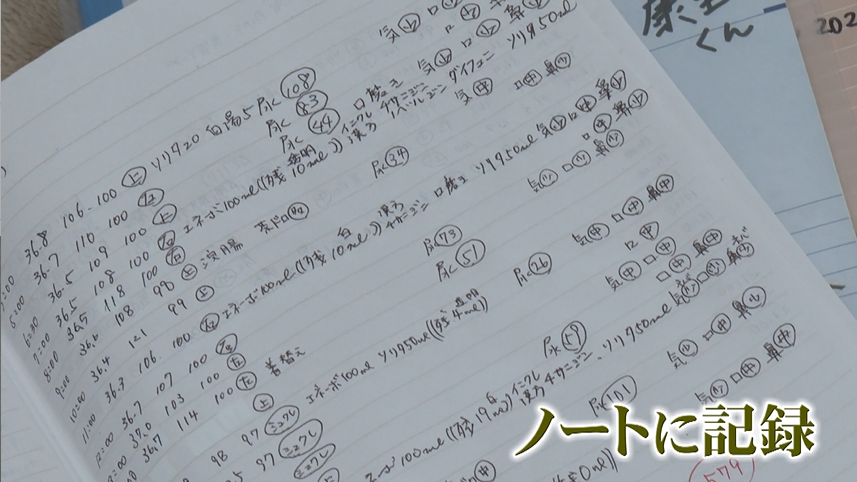

「これは毎日ですね、体温とか心拍数であったり」

少しの変化も見過ごさないため、康至くんの両親は、日中1時間ごとに康至くんの体調を確認し、ノートに記録。

夜中は夫婦どちらかが康至くんのそばで添い寝して、2時間おきに痰の吸引などを行っています。

事故のあと、康至くんは急性期の病院で治療を続けていましたが、事故から7カ月後、自宅での看護に切り替えました。

母親:

「家族の時間がどうしても取れない。全員が揃ってというのが難しいのもあるので、それであれば家に連れて帰ってきて、大変でもみんなでいたほうがお兄ちゃんにとっても康至にとってもいいかなというところで」

在宅看護を始めるに合わせて、出入りがしやすいバリアフリーの物件に引っ越しました。

この日は散髪の日。美容師さんが、2カ月に1回、松山から来てくれます。

母親:「一回初めて切ったからこないだ。多分それから勢いよく伸びたかな」

美容師:「髪の毛がしっかりした気がするね」

母親:「ですよね」

事故当時は、細くて柔らかい赤ちゃんの毛だった髪の毛も今ではふさふさに。

午後は週3回の入浴タイムです。訪問看護師の協力のもと体を洗っていきます。

訪問看護師:

「(体調は)いつもよりいいです。脈拍もすごく安定しているし、リラックスしとるね」

父親:

「外に出すという当たり前の行動が制限される中で、来てもらえるという体制がないとなかなか難しいので、来ていただける人には本当に感謝でしかない」

事故前は共働きだった両親も現在は夫婦で24時間の看護にあたっています。

父親:

「社会から孤立という形になってしまうので、それをずっと続けるのかとなればそういうわけにもいかない。自分たちのできる仕事を見いだせないかなというところに今きているかな。このままでは絶対にいけないという感じがある」

あの日から、一年。

父親:

「保育園に対しては、同じような事故を二度と起こさないために当たり前のことをしっかりしてもらえれば、そういう事故にはつながらなかったのかなという思いがどうしても強いので、職場の人間関係や組織体制をしっかり立て直してもらいたい」

母親:

「康至が生きている限りはきちんと向き合ってほしい。どこが落ち着くゴールなのかはいまいち分からないが、自分たちが思う生活がきちんとできることを目標にしていかないといけない。課題がいっぱいまだまだあるので、それを一つずつクリアしてみんなで時間をかけてやっていければいいかなと思う」

二度と同じことが起きないでほしい。家族の、強い願いです。

※この記事は、南海放送報道部とYahoo!ニュースによる共同連携企画です。