医療的ケア児(者)支援で宮崎市が九州初の取り組み 医療型施設を利用する際に事業所に補助を支給し事業所の負担軽減目指す

医療的ケア児(者)とは、呼吸の管理や食事、排泄などの日常生活において、常に医療的な支援が必要な重い障がいのある方のことを指します。

医学の進歩や法律の整備により、自宅や福祉施設でも生活できる環境が整いつつあります。

今回は、医療的ケア児(者)がいる家族や、受け入れる福祉施設(事業所)の現状と、宮崎県の新たな支援策についてお伝えします。

自宅での医療的ケア

宮崎県佐土原町にお住まいの安藤忠哉さん(22歳)は、先天的な疾患により寝たきりの生活を送っています。

人工呼吸器を使用しており、家族が日常的に呼吸管理やたんの吸引など医療的ケアを行っています。

自宅には入浴介助用の天井走行リフトが設置され、家での入浴が可能になるなど設備が整っています。

しかし、家族だけで介護を行うのは、体力的に負担となっているのが現状です。

福祉施設でのサポート体制と課題

社会福祉法人キャンバスの会(宮崎市)の支援事業では、重症心身障がい児(者)の日常生活の介助をはじめ、生活能力向上のための訓練もおこなっています。

介護スタッフに加え、経験豊富な医師や看護師が常駐し、利用者を見守っています。また、宿泊・送迎サービスや入浴サービスなどの手厚いケアは、家族の負担軽減につながっています。

しかし、利用者のケアは個別性があり、専門性が高い人員の確保や高額な設備が必要で、施設側に多大なコストがかかるという課題があります。

入浴サービスには1人に対して3人以上の専門性の高い職員が必要とされている。

特殊浴槽は1,000万円。維持費などのも含め施設(事業所)の負担が大きい。

宮崎県の新たな支援制度

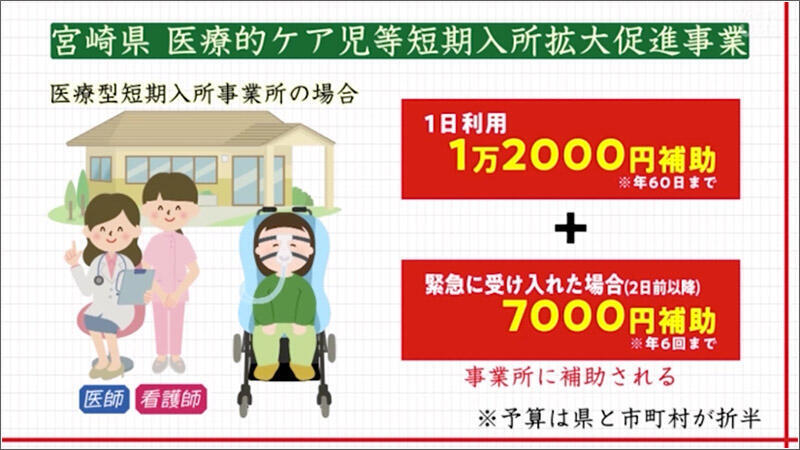

そこで宮崎県は、新たな支援制度を導入。

この制度により、医療型施設を利用する際に事業所に補助が支給されるようになりました。

加えて、家族が緊急でケアできない場合に受け入れると上乗せで補助が支給され、施設(事業所)側が積極的に受け入れやすい環境となりました。

- 1日(1回)利用あたり12000円の補助(年60日まで)

- 緊急に受け入れた場合(2日前以降)7000円の補助(年6回まで)

この制度は九州初の取り組みで、事業所運営の経済的負担軽減を目指しています。

また、県内どこに住んでいても医療的ケア児(者)が安心して暮らせる環境づくりを目指すなど、他の自治体でも同様の取り組みが広がることも期待されています。

高額な設備や人件費が必要とされる福祉施設の運営の安定化には、行政の支援が肝心です。

地域偏在や職員の確保率向上など、解決すべき課題も多く残されているなか、医療的介護者と家族がより良い暮らしを送れる環境整備が進むことが期待されています。