休み明けに急増「子どもの自殺」を防ぐには

キーワードでニュースを読み解く「every.キーワード」。4日のテーマは「子どもの自殺を防ぐ」。内閣府の「自殺対策白書」によると、子どもの自殺は、春休みや夏休み明けの新学期に多く起きている。子どもの自殺を防ぐにはどうしたらいいのだろうか。日本テレビ・小栗泉解説委員が解説する。

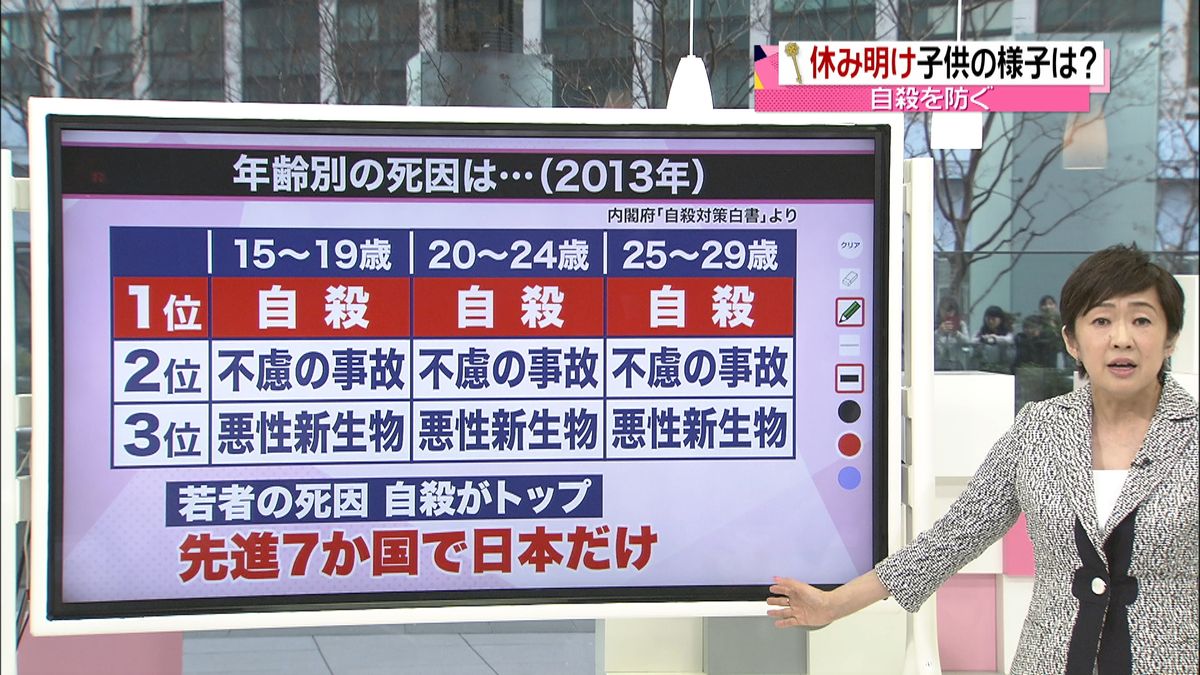

■若者の死因“トップ”は自殺

先月、改正自殺対策基本法が衆院本会議で可決・成立し、今月から施行された。今回の改正では子どもの自殺対策が強化され、学校は保護者や地域の住民らと連携しつつ、児童や生徒の心の健康を保つ教育や啓発を行う努力をする事などが新たに盛り込まれた。

今回、法律に子どもの自殺対策が盛り込まれた背景には、若者の自殺が多い事がある。15歳から20代の死因を見ると、「自殺」で亡くなる人が最も多く、「不慮の事故」や「悪性新生物」「がん」を上回っている。こうした若い人たちで自殺がトップなのは、先進7か国では日本だけだ。

なぜ自殺してしまうのか。中学生の場合、男子は「学業不振」が一番多く、その次に家族からの「しつけ・叱責」と続いている。また、女子は「学校の友達との不和」「親子関係の不和」の順で多くなっている。自殺の問題ではいじめがクローズアップされがちだが、いじめ以外にも様々な原因があるのだ。

■子どもの自殺を防ぐ「授業」

文部科学省は以前から、子どもの自殺を防ぐための授業を少しずつ広めようとしている。この授業は自分の心のSOSを知るだけでなく、友人の心のSOSに気づいた時にどう対処すればいいか学ぶ事も大きな目的だ。

子どもの自殺予防に詳しい四天王寺学園小・中学校のカウンセラー・阪中順子先生によると、「自殺を考えるほど追い詰められた子どもは、同世代の友人に気持ちを打ち明けるケースもあり、学校で自殺予防教育をする事は大切」と話している。

この授業では、例えば誰かに「死にたい」「消えてしまいたい」などと打ち明けられた時は“きようしつ”「気づいて」「寄り添い」「受け止めて」「信頼できる大人に」「つなげる」事が大切という事を教える。

■「絵本」で命の大切さを伝える

こうした中、絵本を使って“命の大切さ”を伝える授業をしている人もいる。

先月、東京・中野区の中学校で、ある授業が行われた。絵本作家の夢ら丘実果さんが、自信をなくした鳥が森の友達に支えられ、元気を取り戻していく絵本を読み聞かせていく授業だ。この10年間で、400校以上でこうした授業を行ってきたという。

かつて授業の後に「死にたいと思う事があった」など悩んでいる小中学生から感想が寄せられた事もあったそうで、夢ら丘さんは「心の病気の存在を知り、友人の話を聞く事が“心の薬”になる事を知ってほしい」と話している。

■コンビニとの協力

一方、東京都も独自の取り組みを始めている。都内のコンビニ約7000店舗に協力してもらい、コンビニの店員が孤立していると感じた児童や生徒に声をかけたり、悩み事の相談電話を紹介したりする取り組みを今年度にも始める方針だという。具体的にどう声をかけるかなどは、これから検討されるという。

■SOSサインに敏感に

子どものSOSサインに対して敏感に気づく事は大切だが、気づいた後にどう対応すればいいかはなかなか難しい。

その一つのヒントとして、東京都の教師向けの資料によれば、例えば友達や家族関係で孤立感のあるような子どもが「寝不足」「やせてきた」「視線を合わせない」などの変化があったら、まずは「どうした?」とさりげなく声をかけて注意深く見守る事が必要とされていて、これも参考になるかもしれない。

子どもたちも一人で悩んでないで周りの人に頼ってほしいが、もし周りの人に悩みを打ち明けにくかったら、文科省の「24時間子供SOSダイヤル」(0120-0-78310)や、NPOチャイルドライン支援センターが運営する「チャイルドライン」(0120-99-7777)などもあるので、こうした電話相談を利用する手もあるだろう。