【能登半島地震】進まない2次避難……3万人可能も「1000人」のみ 専門家「移動をためらわないで」 高齢者のリスク軽減対策は?

■222人死亡、北部で断水解消されず

徳島えりかアナウンサー

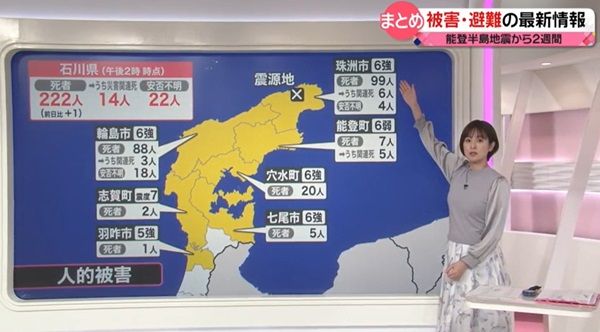

「人的被害について、今回の地震で石川県内で亡くなった方は14日から1人増えて222人、このうち14人は震災後に亡くなった災害関連死です。いまだ22人の安否が分かっていません」

「地域別では珠洲市で99人が亡くなり、このうち災害関連死は6人確認されています。輪島市で亡くなった方は88人、うち災害関連死は3人。県内の安否不明者の多くは輪島市で18人となっています」

「断水は、震災から2週間経った15日も広い範囲で続いています。午後2時時点で、石川県全体で約5万5510戸。輪島市や珠洲市、穴水町など北部ではほぼ全域で解消されていません。一方、かほく市の8戸の断水は14日に解消されました」

■積極的な 2 次避難へ「電話相談窓口」

徳島アナウンサー

「復旧が進まない中、多くの方が避難生活を続けています。輪島市では6355人、珠洲市では3170人。能登町、穴水町、七尾市でも2000人近くの方が避難しています。石川県の1.5次避難所や2次避難所も含め、県内の避難者は15日午後2時時点で1万8064人です」

「災害関連死を防ぐためにも、なるべく環境の整った施設で過ごしてほしいと、県などは積極的な2次避難を呼びかけています。14日に専用の電話相談窓口も開設されました。番号は0120-266-755です。午前9時~午後6時、土日祝日も対応しています」

■高齢化率5割前後…避難生活の注意点

藤井貴彦アナウンサー

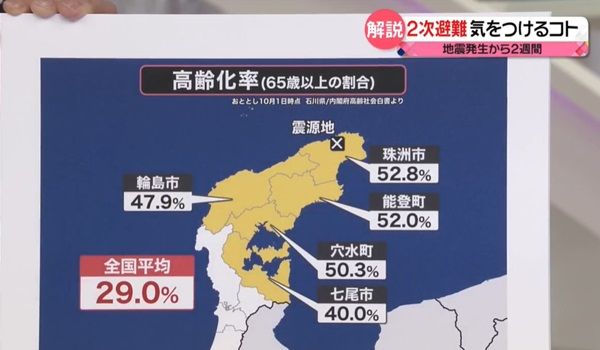

「大きな被害を受けた地域に 65 歳以上の高齢の方がどれくらいいるのか、高齢化率(一昨年10月1日時点、石川県/内閣府高齢社会白書より)を見てみます」

「珠洲市など避難者が多い地域は、全国平均の29.0%を大幅に上回る50%前後となっています。こうした地域で避難生活を送る場合、どんな注意が必要でしょうか?」

高野龍昭・東洋大学福祉社会デザイン学部教授(高齢者介護など専門)

「石川県全体で見ても人口の高齢化率は 30.5%なので、能登半島の地域がいかに高齢化が進んだ地域かということです。その意味では今回は、国内でも特に高齢化率が高い地域を集中して襲った地震だということを、改めて認識しておく必要があると思います」

「例えば2016年の熊本地震では災害関連死は9割近くが高齢者でした。最も認識しておくべきなのは、その高齢者の方が多く避難している今回の地震に対して、我々がどういう支援をするか考えないといけない、という構造だと思います」