【解説】離婚後の親権 77年ぶりの見直し “共同親権”導入で何が変わる?

17日の参議院本会議で「改正民法」が与野党の賛成多数で可決・成立した。子どもの親権のあり方が77年ぶりに見直され、両親が離婚した後は共同親権も選択できるように。なぜ改正するのか? それでもなお懸念があるのはなぜ? 「改正民法」のポイントを解説する。<社会部 司法担当・白賀エチエンヌ>

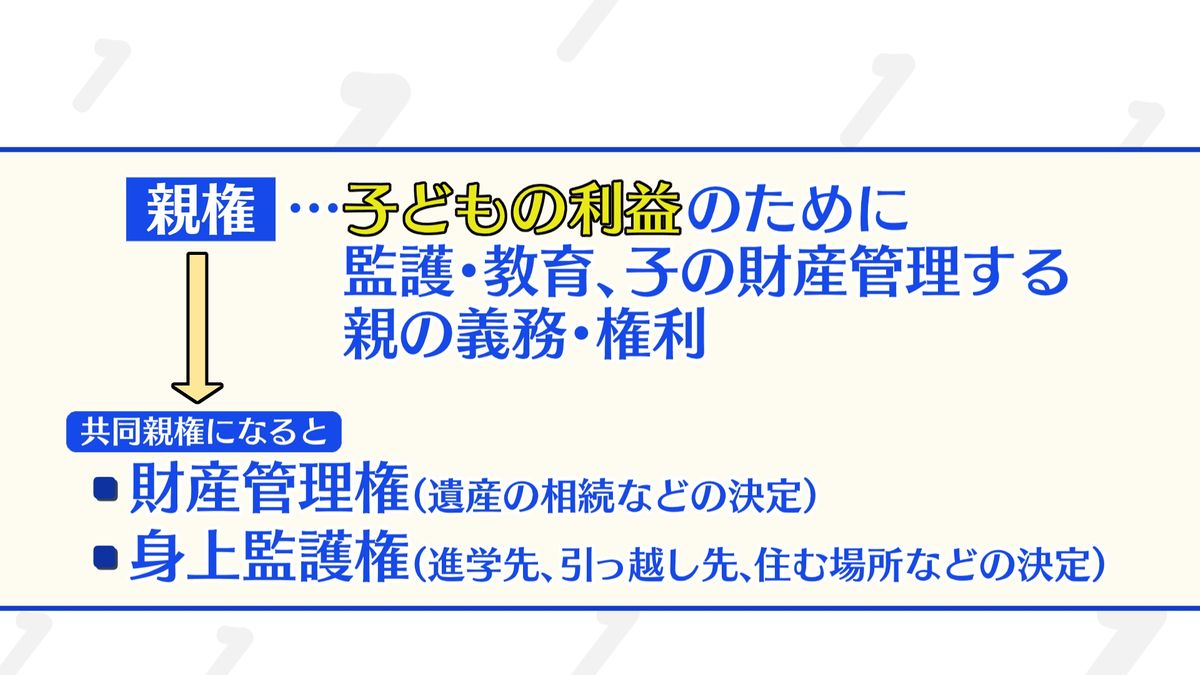

子どもの利益のために監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする親の権限や義務のことを指す。共同親権では、遺産の相続を決める「財産管理権」や、進学先、引っ越し先や住む場所を決めることができる「身上監護権」をもつようになる。

■民法改正の2本柱

▼「養育費」

今回の改正では、離婚後の養育費の支払いについて、合意書があるなどの一定の条件があれば、優先的に養育費の差し押さえが可能となる「先取特権」を養育費に与える。離婚する時に合意や取り決めがなくても、子どもの養育をするための必要最低限の金額を計算し、相手に請求することができる「法定養育費」が新たに導入される。

養育費の請求・差し押さえが容易になる内容となっている。

▼「両親が離婚した後の子どもの親権」

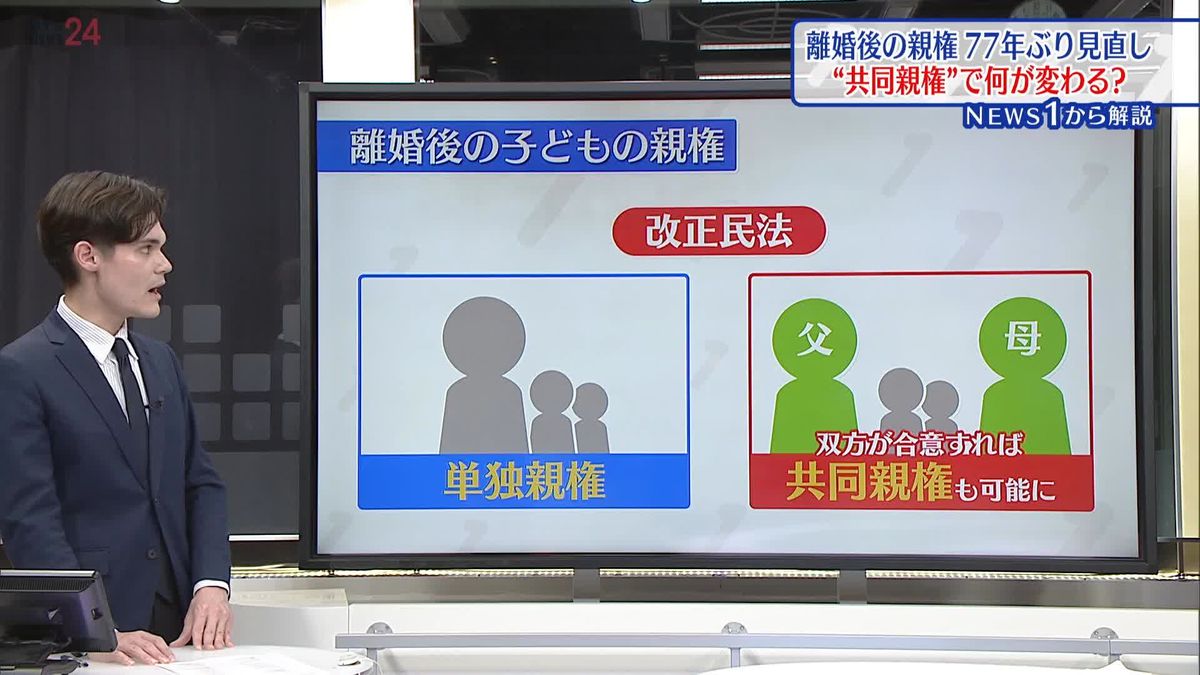

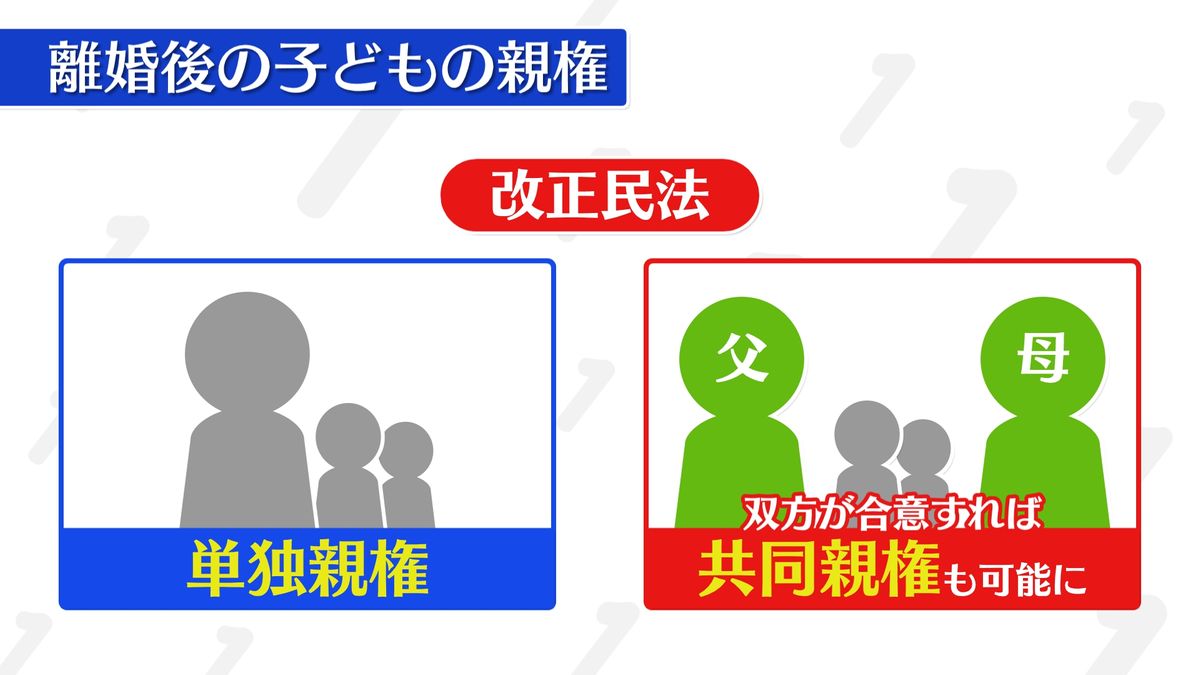

現在の制度では、両親が離婚すると子どもの親権は父親か母親のどちらか一方だけがもつ「単独親権」となっている。

「改正民法」では、両親が離婚する時に「単独親権」、または、協議して双方が合意すれば離婚後も両親ともに親権をもつ「共同親権」を選択することができるようになる。

ただ、両親の合意が難しければ、家庭裁判所が共同親権か単独親権か、判断するなどとしていて、家庭内暴力や精神的DVなど子どもの心身への悪影響が懸念される場合は、単独親権にするとしている。

施行前に離婚した夫婦については、「単独」から「共同親権」に変更したい場合は、家庭裁判所に変更の申し立てができる。

■なぜ「共同親権」を導入?

子どもの生活のあらゆる場面で「親権」が影響するため、「共同親権」の導入は大きな転換になる。

なぜ導入することになったのか。

そもそも、日本ではこれまで離婚後は「単独親権」のみとしていたが、「単独親権」のみとしている国は世界的に珍しく、G20などの先進国でみると日本を含めて3か国のみにとどまっている。

加えて、議論するきっかけとなったのは、離婚する親も増えている中、離婚によって子どもに与える影響が大きいことも背景にある。

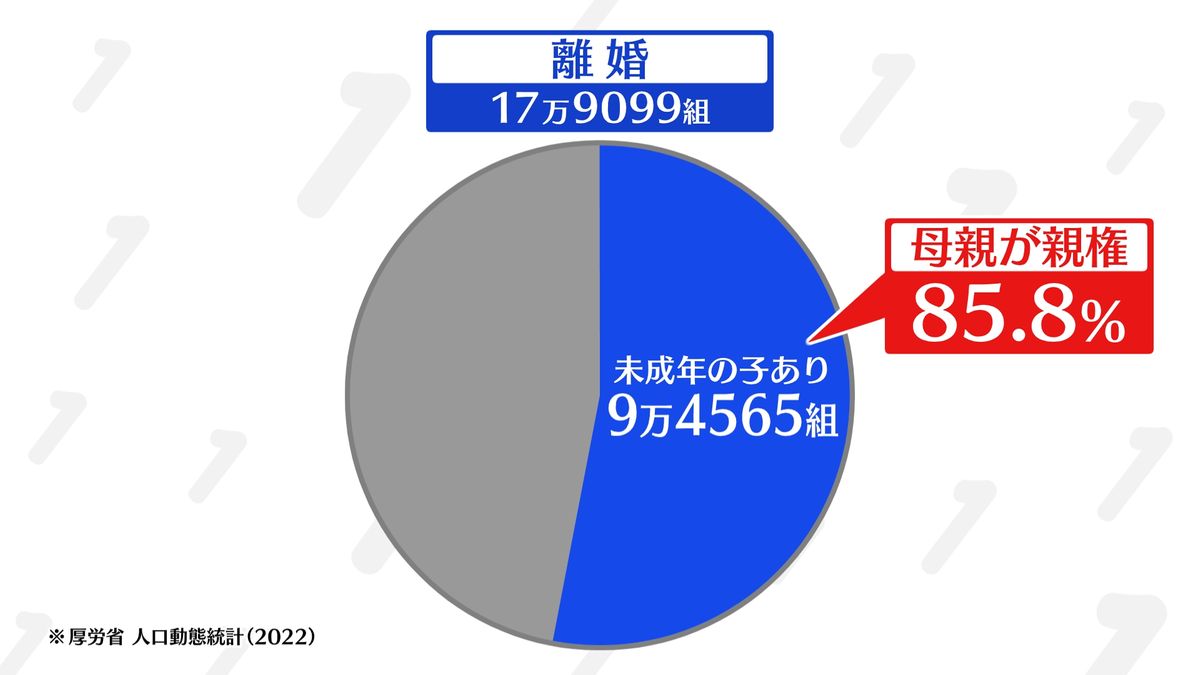

最新の統計によると、日本では、年間18万組近くの夫婦が離婚し、そのうち未成年の子がいる夫婦の離婚は半数以上にのぼる。その8割以上は、母親が子どもの親権をもっている状態だ。

しかし、2021年に厚労省が、シングルマザーおよそ4000世帯を対象に調査した統計によると、離婚した父親から養育費を受け取っているシングルマザー世帯の割合は約28%にとどまっていた。裏を返すと、子どもを抱えるシングルマザーの約7割が離婚後に養育費をもらっていないことが明らかになっている。

この背景として、離婚後は単独親権のため、親権がない片方の親が子どもの養育について関与しなくなるからだと指摘されてきた。

また、離婚後に、親権を持っていない片方の親が自身の子どもに会いたくても、なかなか会えず疎遠になってしまうといった声もあがっていた。

今回の国会で審議をはじめるにあたって、小泉法務大臣は衆議院本会議で「父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものだ」と、法改正の意義について説明した。

「改正民法」が成立したことについて、子どもと別居する親などでつくる「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」代表の武田典久さんは「父母の離婚=親子の別れ、離婚したら子どものことに関与しづらいという流れが変わるきっかけになり、大きな意義を持つ」と話す。

■根強い懸念の声

一方で、懸念の声も消えていない。とくに多いのが「家庭内暴力(DV)」に関連したものだ。

ひとり親の支援などにあたるNPO団体「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」理事長の赤石千衣子さんは、「DVをする親にも共同親権が認められるのではないかという懸念は消えておらず依然として不安だ」と話す。

なぜか?

▼家庭裁判所の負担は増えるばかり

法改正では、両親の合意が難しい場合は家庭裁判所が親権の判断をするが、精神的DVを含む家庭内暴力などのおそれがある場合は「単独親権」にする、としている。

だが、家庭裁判所が判断するうえで、DVの客観的証拠がなかったら単独親権にしてもらえないのではないか、双方の主張を公平にみてくれるかどうかという不安があり、「そもそも家庭裁判所が虐待の有無を判断できるかどうか不安だ」という声もあがっている。

さらに、裁判所の負担も大きい。

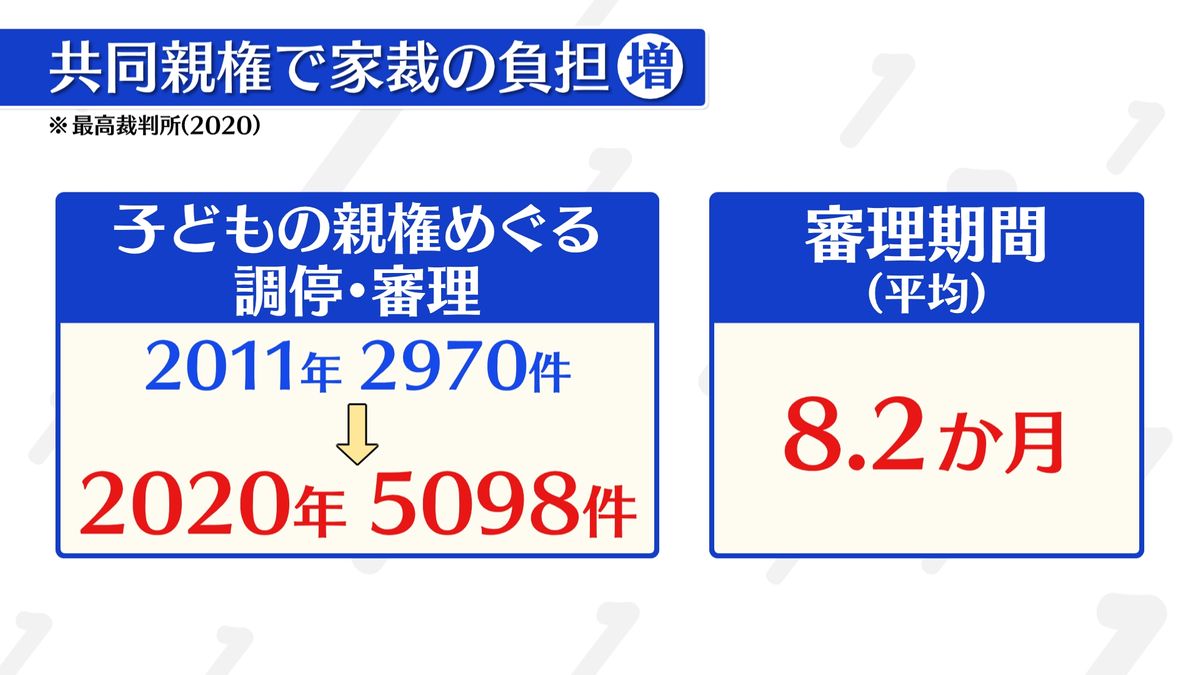

最高裁判所の調査によると、全国の家庭裁判所が扱った子どもの親権をめぐる調停や審理の件数は年々増えていて、2011年は合わせて2970件だったのが、2020年には5098件まで増えた。審理期間も長くなっていて、平均8か月ほどかかっている。

改正民法では、いままで以上に家庭裁判所の負担が増えることになり、現状の家庭裁判所の体制のまま正しく判断できるのかという懸念が示されている。

▼離婚後、日常の決めごとでも「共同」で決める?

共同親権になると、遺産の相続を決める「財産管理権」や、進学先、引っ越し先や住む場所を決めることができる「身上監護権」をもつことになる。

しかし、こういう場合はどうだろう? 例えば学校行事で、修学旅行に参加するかどうか、保護者である親のサインをする時に離婚した相手のサインも必要なのか。

このように、共同親権になると、子どもの日常的な決め事すべてを2人で決めないといけないのかという疑問が生じる。

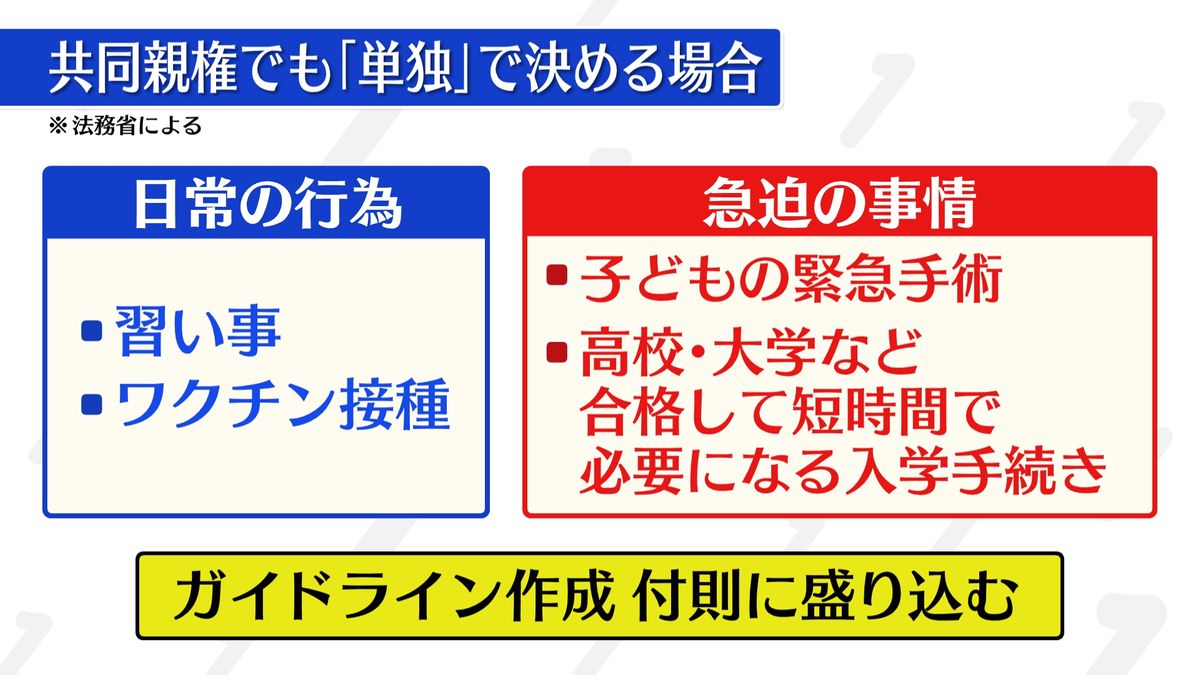

ただ、今回の法改正では、習い事、ワクチン接種など子どもの日常的な決めごとは、「日常の行為」にあたるとして、共同親権でも「単独」で決めることができるとしている。

また、子どもの緊急手術や、高校や大学などに合格してから短時間で入学手続きが必要になる場合などは、「急迫の事情」があるとして「単独」で判断できるとしている。

▼「急迫の事情」「日常の行為」の曖昧さ

しかし、「急迫の事情」「日常の行為」が何を指しているのか、曖昧だという懸念も出ている。その懸念に対して国会での議論を受けて、改正民法では「急迫の事情」「日常の行為」はどういう場面に該当するか、具体的に記したガイドラインを作成することを付則に盛りこんだ。

■“共同親権”が新たに導入 改正民法の今後は?

共同親権の導入にさまざまな意見がある中で改正民法が成立したが、家族法に詳しい早稲田大学の棚村政行・名誉教授は、「不安や懸念を少しでも解消するために、分かりやすい形で法改正の内容を周知することや運用の明確化、体制づくりに向けた支援の強化がポイントになる」と指摘する。

成立した改正民法は、2年後の2026年ごろをめどに施行される見通しだ。