「どうなる熊本の地下水」半導体関連企業の集積エリアと重なる地下水かん養地域

TSMCの進出で変わる熊本のまちや人々の暮らしをお伝えする「チェンジ熊本」。TSMC第1工場の開所から1年、今回は「熊本の地下水」について考えます。半導体の製造過程に欠かせないのが地下水です。

(永島由菜キャスター)

TSMC進出の大きな決め手となったのが豊富な地下水ですよね。ただ、半導体製造に大量の地下水が必要となると、枯渇しないか少し心配な面もあります。

(緒方太郎キャスター)

TSMCの計画では、年間の地下水の採取量は第1工場で約310万トン。2027年末までの量産開始を目指す第2工場では、年間500万トン近い地下水を採取するとしています。熊本県民の関心も高い地下水をめぐっては、この1年さまざまな動きがありました。

水の循環に詳しい熊本大学の嶋田純名誉教授。嶋田名誉教授は、半導体関連企業が相次いで進出する中、欠かせないのが農地に水を張り、地下に浸透させる「地下水かん養」と指摘します。

■嶋田純熊本大学名誉教授

「地下水を人工的にかん養するために、夏場は田んぼの所に冬にも水を張って、漏れた水で地下水を補給するのが地下水かん養の仕組みです」

阿蘇の火砕流の堆積物が降り積もってできている熊本の地層。特に白川の中流域は粒子が荒く、平均的な農地より5倍から10倍ほど水が浸透しやすいといいます。

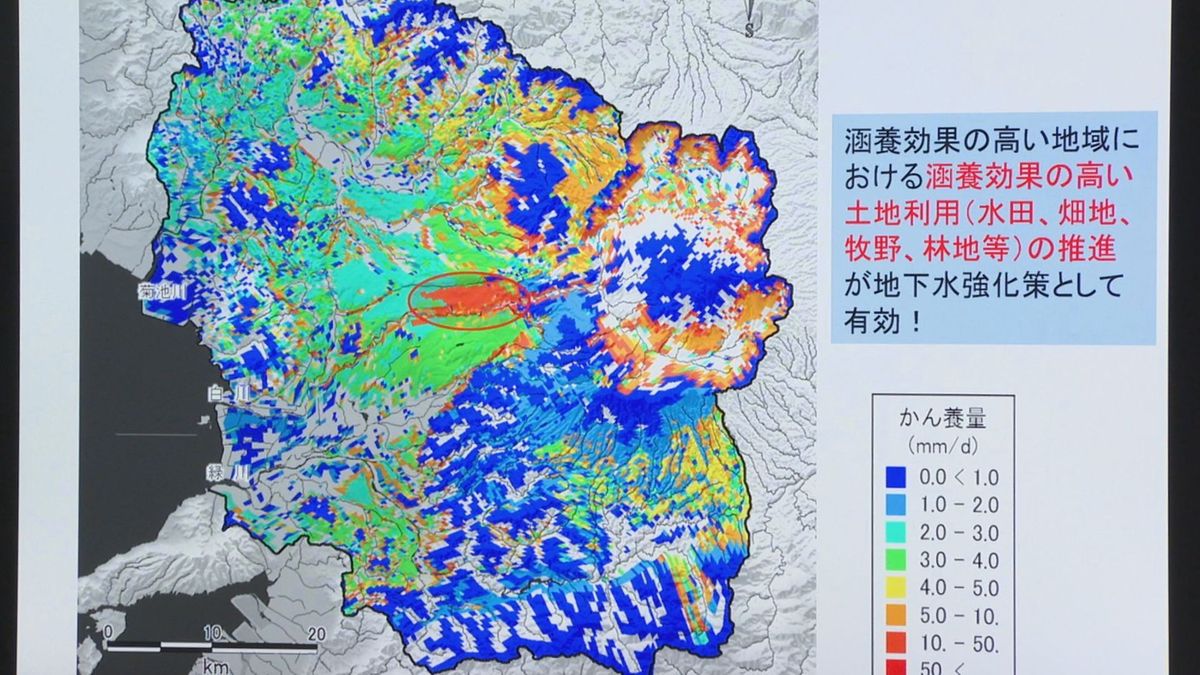

■嶋田純熊本大学名誉教授(PCモニターに地下水涵養分布画面)

「これが熊本の地下水のかん養分布です。色が赤っぽいほど涵養量が多いことを示しています。丸をつけたところがオレンジが強いですね」

データが示していたのは主に大津町や菊陽町にまたがる地域。半導体関連企業の集積エリアと重なります。

地下水の保全を目的に、白川の中流域で自治体や農業団体が20年ほど前から取り組んできた「地下水かん養」。この取り組みに新たに加わったのが、大量の地下水を必要とするTSMCの子会社JASMです。

コメの作付面積を増やした農家に助成金を支払うことなどを盛り込んだ協定を地元の自治体と締結。今年度、冬の4か月間で100ヘクタール余りに水を張り、340万トンの水が蓄えられる見通しです。