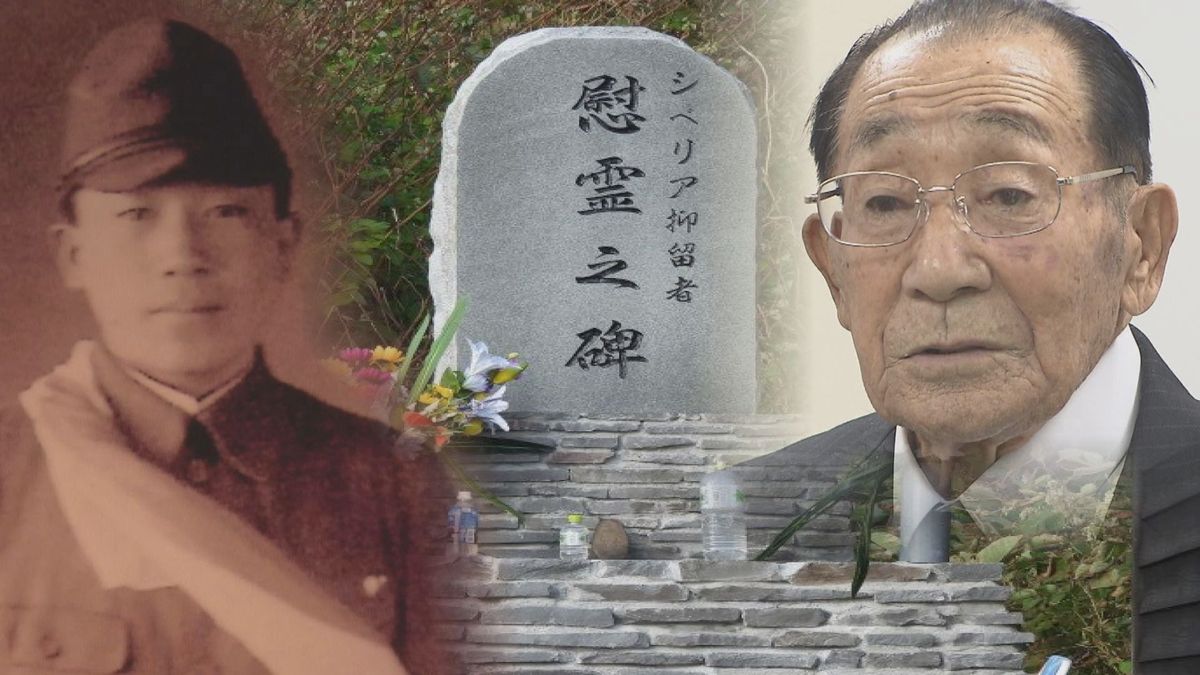

「後世に伝えていく義務がある」シベリア抑留の“生き証人” 98歳の男性が過酷な体験語る

戦後、極寒の地シベリアに抑留された北海道利尻町の元漁師・吉田欽哉さん(98)が、札幌の講演会で過酷な体験を伝えました。

吉田さんは19歳のときに徴兵され、南樺太(現・サハリン)の陸軍病院に衛生兵として配属されました。

終戦後にソ連軍が南樺太を占領

しかし、戦争が終わったはずの1945年8月15日以降もソ連軍が南樺太に侵攻。

57万人以上の日本兵が船に乗せられ、シベリアなどの収容所に送り込まれました。

吉田さんも「日本に帰す」というソ連軍の言葉にだまされ船に乗った一人です。

降ろされたのは、故郷・利尻島よりも北に位置するソフワガニ。

「日本に帰す」とだまされシベリアへ

シベリアは冬には零下40℃にもおよぶ厳しい寒さでしたが、そうした極限の環境の中、木の伐採や鉄道建設などの労働を強いられました。

吉田さんは講演会の中で、飢えと絶望感の中でなんとか生きながらえたことを語りました。

(シベリア抑留経験者 吉田欽哉さん)「“シベリアぼけ”といってね、食べ物のせいでぼけてくる。食べ物のことだけが頭を回っているのさ。家族はどうしているかな、あの人どうしているかななんて考える余裕はないんですよ。石が食べ物に見える。レールの石が。丸い石だったら、オイ、まんじゅうだぞ。なんぼ食えるべなって。作業する前に石がまんじゅうに見えるんだよ?もう人間の限界でしょう」

飢えと絶望感 極寒の地で強制労働

(シベリア抑留経験者 吉田欽哉さん)「春になると木の葉が出てくるでしょう。葉をとってポケットに入れるんです。休憩のときに缶詰の缶で茹でて、ぎっちり握ってポケットに入れて仕事のとき持っていく。なんぼか腹の足しになるでしょう」

(シベリア抑留経験者 吉田欽哉さん)「冬は木の皮のまわりに海苔のようなものがつくので、剥いで火であぶってね、栄養もなにもないけど食べるものがないから」

忘れられないのは、次々と命を落としていった仲間のことー

(シベリア抑留経験者 吉田欽哉さん)「日本人として情けないのが、門から5列で出るとバタッと日本兵が倒れている。脇を通っていくんですよ。誰もおい、どうした?とかは言わないんですよ。自分だけが生きていかなくてはいけないという、人を助ける余裕がないんですよ」

次々と命を落とす仲間「必ず迎えに行く」

(シベリア抑留経験者 吉田欽哉さん)「作業から帰ってきて、薄いパンとスープを食べて、朝になると(仲間に)オイって言ったらもう目がばっちり開いて硬くなっているんですよ。みんなに看取られて亡くなるんじゃないんですよ」

亡くなった戦友を凍土に埋めることも生き延びた人たちの仕事でした。

吉田さんは約40人の戦友を埋葬したといい、「必ず迎えに行くからな」と手を合わせた約束が、いまも心に重くのしかかっています。

そして、吉田さんはようやく2019年に厚労省の遺骨埋葬地調査に参加しました。

遺骨調査に参加 見つかったのは骨ひとつ

しかし、長い年月の中で景色は様変わりしていて、どこに戦友が埋まっているのか、わずかな手がかりと遠い記憶だけが頼りでした。

しかも重機を借りられず、スコップだけでは凍土を掘りすすめることは難しかったといいます。

(シベリア抑留経験者 吉田欽哉さん)「村長とかは歓迎してくれたが、次の日の作業はスコップ。重機をお願いしたが断られた」

4日間の限られた調査では、足とみられる骨がひとつ見つかっただけでした。

ことし8月、吉田さんは「シベリア抑留体験を語る会札幌」の協力で、利尻島の自宅の近くにシベリア抑留者慰霊之碑を建立しました。

全国から寄付が集まったといいます。

残りの人生「後世に伝えていく義務がある」

(シベリア抑留経験者 吉田欽哉さん)「おかげさんで自宅の近くだから、柿でもあれば行ってあげるんです。おーい腹減ってるべ、食べれやって。もう少し我慢せえよって。そうしてしゃべっているんですよ。自分のこれからの人生、もうともしびはこれくらいしかないんだから、後世に伝えていかないといけない義務があるんですよ」

吉田さんは、利尻島に来たときには慰霊碑に線香の一本でもあげてもらえればありがたいと、会場の参加者に語りかけました。

シベリア抑留では5万5千人が現地で亡くなったとされます。

国の責任で遺骨を戻してほしい…悲惨な死を遂げた戦友を目の当たりにしてきた、吉田さんの願いです。