【ソナエル】乗船取材 線状降水帯の予測に「船」を活用 海に出て雨雲の基になる水蒸気を観測 福岡

6月13日、長崎市小ヶ倉町に寄港していたのは気象庁の海洋気象観測船「4代目・凌風丸」です。

全長およそ85メートル、定員48人の凌風丸では、海の上空にある水蒸気の観測が行われています。

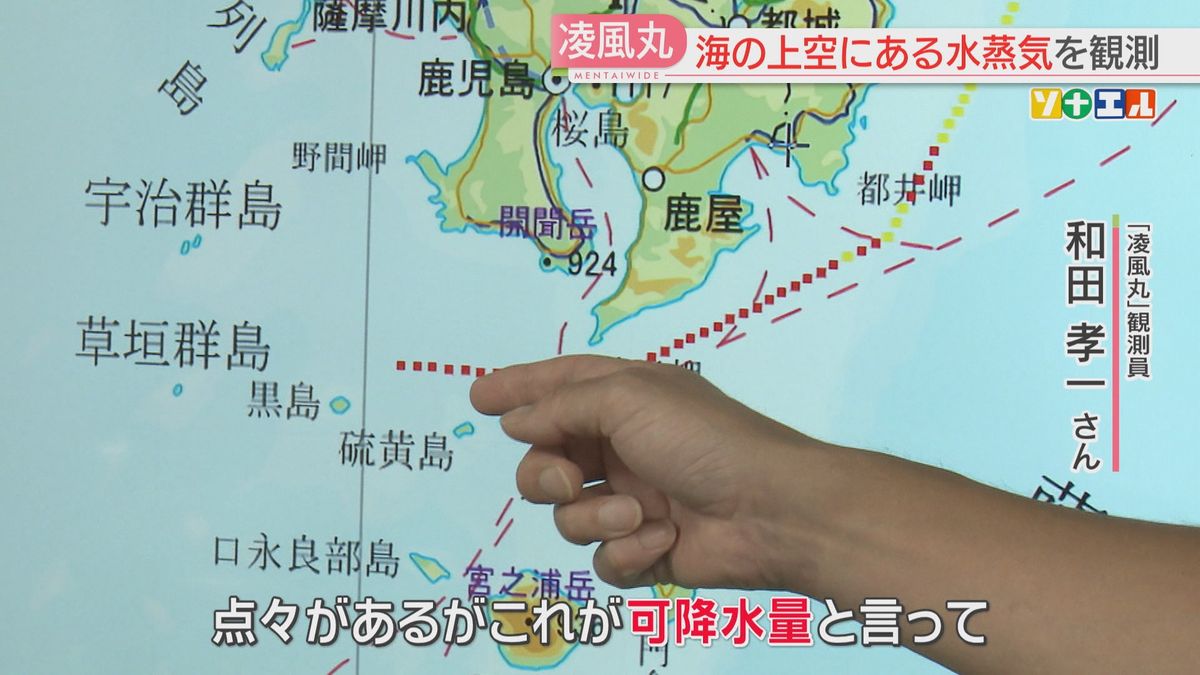

■「凌風丸」観測員・和田孝一さん

「この点々が可降水量と言って、赤いのが60ミリから70ミリの雨を降らせる可能性のある水蒸気。」

可降水量とは、上空にある水蒸気がどの程度の雨を降らせる可能性があるのか、という数値です。

24時間、常に観測されているデータは10分おきに気象庁の本庁に送られ、気象の予測に役立てられています。

地上でも可降水量の観測は行われていますが、なぜ海の上でも観測する必要があるのでしょうか。

■和田さん

「線状降水帯の種となる水蒸気は海上にあるので、海上の水蒸気量を観測することで線状降水帯の予測精度の向上になる。」

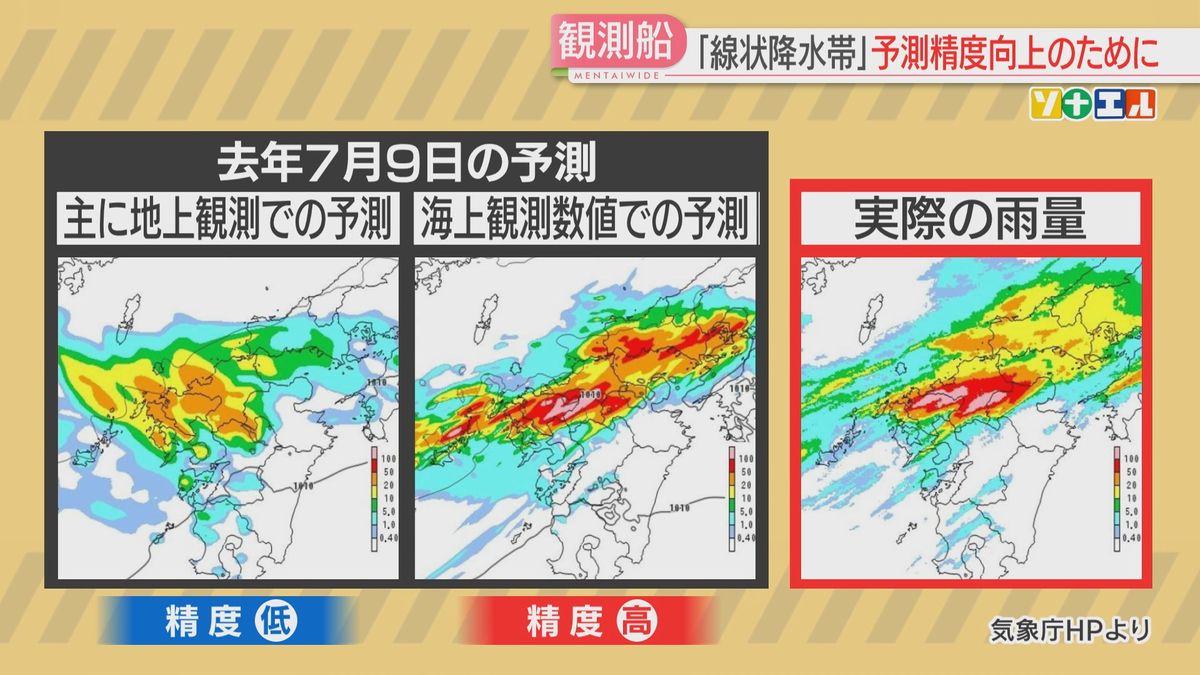

図の左と中央は、いずれも去年7月9日の降水量を予測したものです。左はおもに地上の観測をもとにした予測、中央は海上の観測数値を用いた予測です。

そして右が当日の実際の雨量です。海上の観測数値を用いた方が、より精度が高いことが分かります。

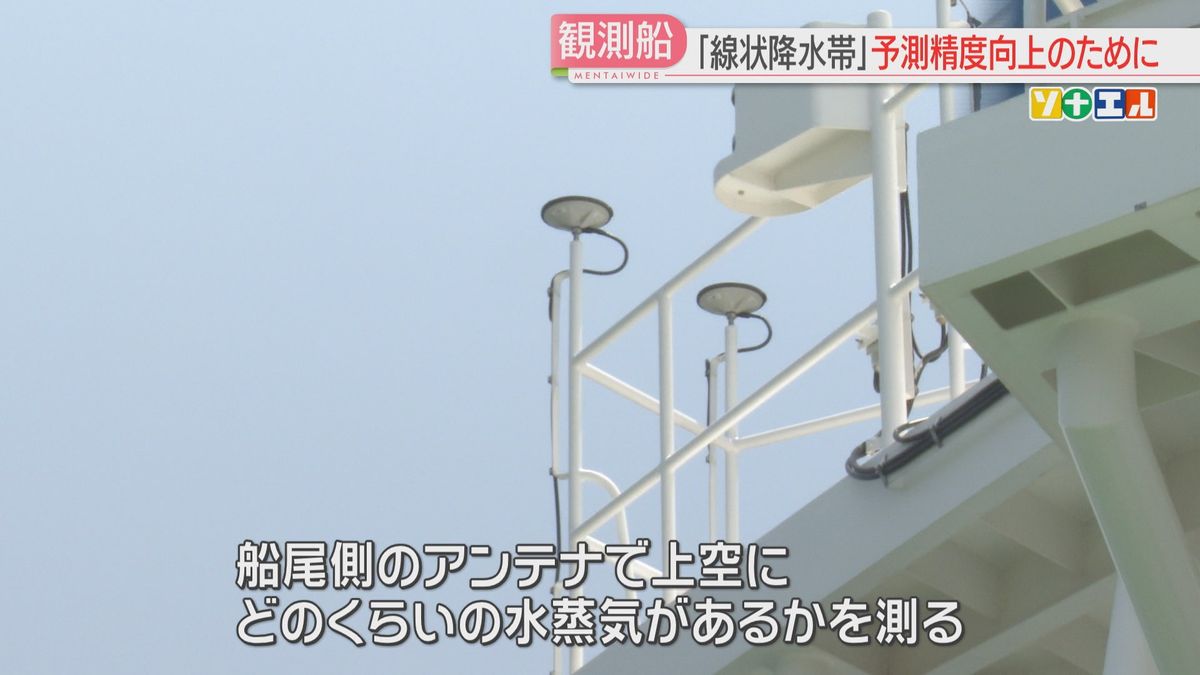

水蒸気の量を測定する機器は船のデッキ部分に設置されています。

■「凌風丸」観測員・都筑貴登さん

「船の両側に気温を測る機械や通信系のアンテナがついていて、一番上の右舷の皿が2つくっついたようなアンテナが水蒸気を測るアンテナ。船尾側のアンテナで上空にどのくらい水蒸気があるかを測る。」

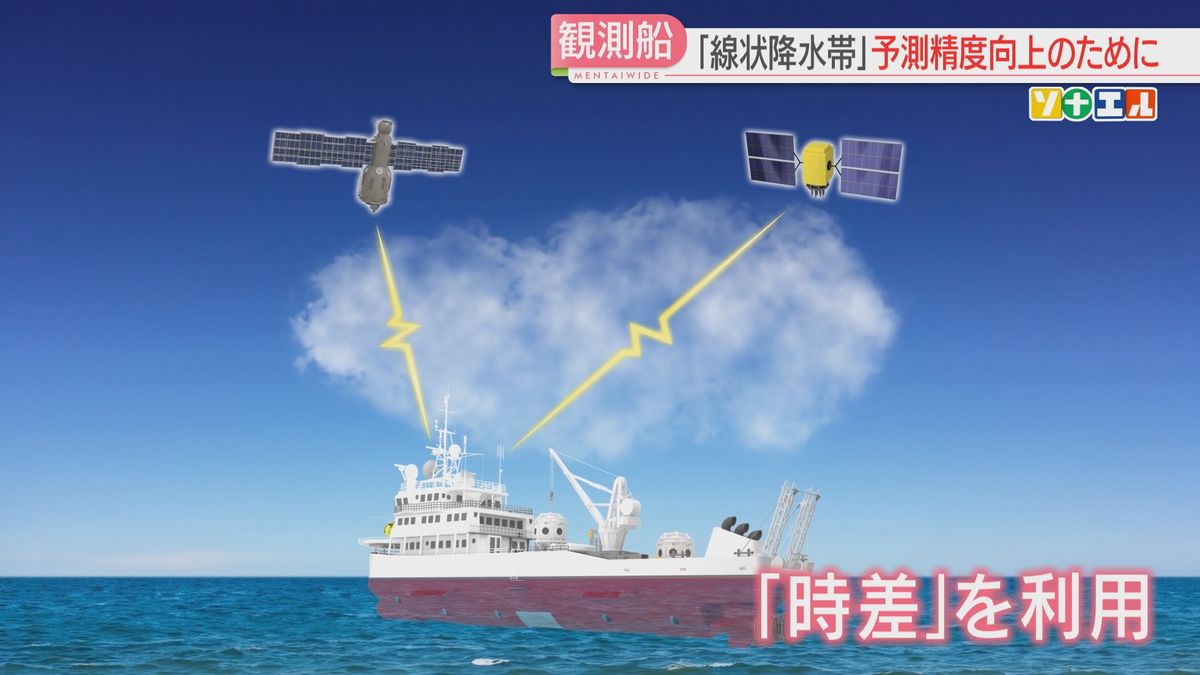

船の最も高い位置に設置されている小さな円盤状のアンテナには、GPS衛星からの電波が飛ばされていてます。

アンテナに電波が届くまでの時間は上空の水蒸気量が多くなればなるほど遅くなり、その時差を利用して上空の水蒸気量を計測しているのです。

ほかにも、気球を飛ばして上空の風向きや湿度、温度を観測しています。

こうした観測データから、海上の水蒸気がどの程度の雨を降らす可能性があり、その水蒸気がどのくらいのスピードでどのように動くのかの予測に役立てられています。

■都筑さん

「線状降水帯を早く正確に予測できるようになると、避難情報の基となる気象庁の気象情報などの高度化や、より詳しくより早く出せるようになるので、そういった情報が早めの避難開始や市町村の避難所開設などの準備につながる。」

「線状降水帯」の予測精度を様々な観測で向上させている凌風丸。観測員は、発生予測が発表された場合、実際に線状降水帯が発生しなくても大雨になる危険性が高いので、警戒してほしいとしています。