地震による大規模火災を防ぐために 『感震ブレーカー』を徹底解説 【長島カイセツ・テレビ派】

広島テレビの長島清隆解説委員が、注目のニュースを分かりやすく分析・説明する「長島カイセツ」です。今回は、能登半島地震を教訓にした日頃の備えについてです。

能登半島地震では、揺れによる建物の倒壊や津波などに加え、火災の恐ろしさも痛感させられました。特に象徴的なのが、輪島市の朝市通りの火災です。大規模な火災による消失面積は、東京ドームよりも広いおよそ5万800平方メートルで、焼消した建物はおよそ300棟に及ぶとみられています。津波から避難しなければならない中で、消防車もなかなか到着できず、消火作業も進まなかったと思われます。

地震直後の住宅火災を防ぐには?

輪島市の火災について総務省消防庁などの調査結果では、輪島市の朝市通りにある火元と見られる住宅から「電気配線が溶けたあと」が見つかりました。このことから、電気製品の電源ケーブルなどが地震の影響で傷つき、ショートして火が出た可能性が考えられるということです。また、ニュース映像などから、燃え広がり方を解析した結果、巻き上がった火が2か所に飛び火し、古い住宅に次々と燃え広がったこともわかったということです。地震の時にはコンロの火を消すように言われていますが、電気にも注意が必要ということです。

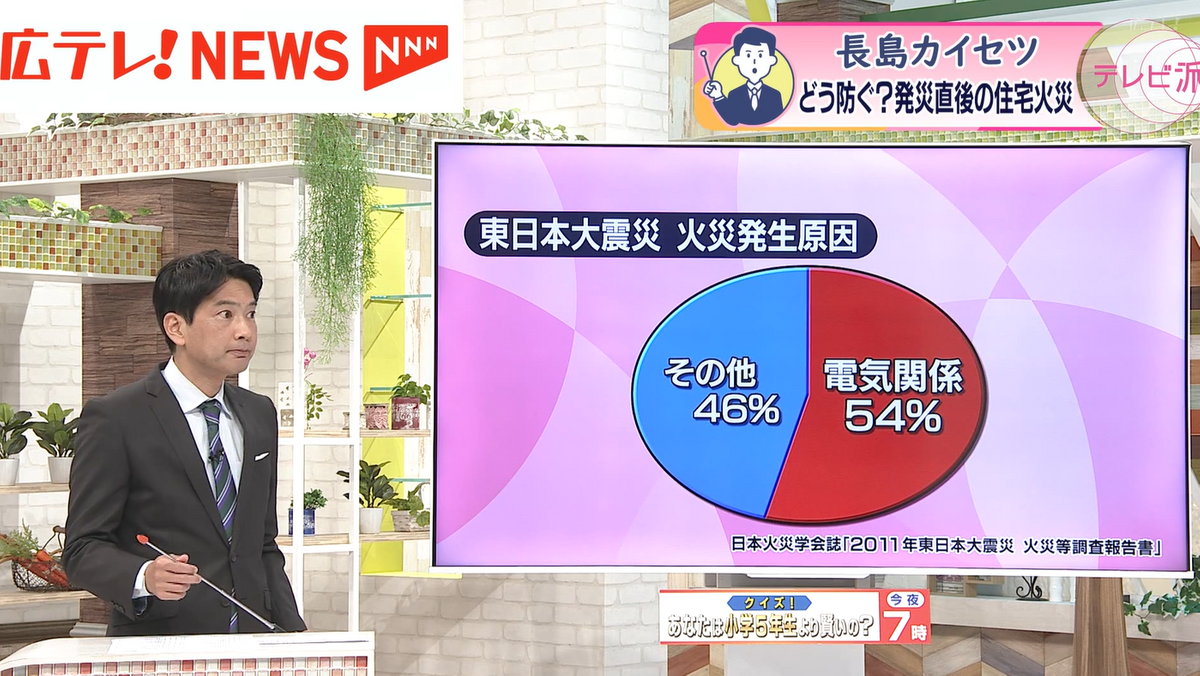

過去の例を見ると、東日本大震災では本震による火災で原因が特定された108件のうち、過半数にあたる54%が電気関係を原因とする火災でした。

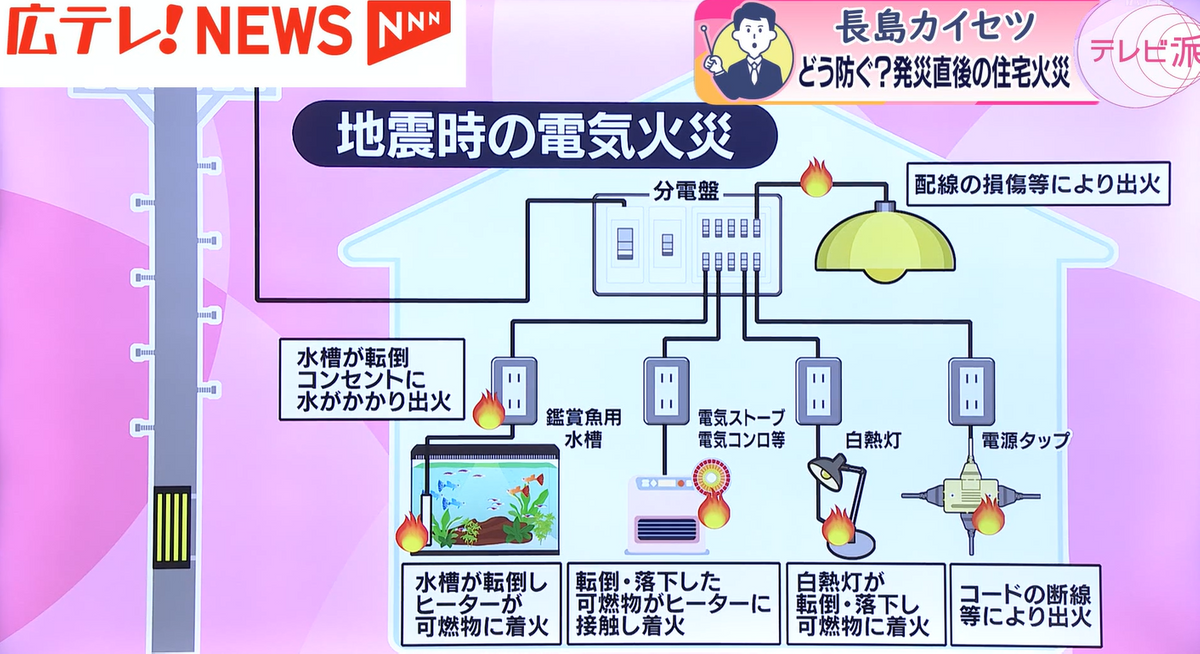

電気が原因で火災が起こる仕組みです。住宅の電気は、電柱から家庭用の分電盤に入り、それぞれのコンセントに分かれていきます。出火のメカニズムとしては、コードの断線、電気ストーブや白熱灯が転倒して可燃物に着火、熱帯魚の水槽の転倒によってヒーターが可燃物に着火、あるいは水がコンセントにかかる、その他の配線の損傷によると考えられます。

感震ブレーカーの設置とは?

能登半島地震で消防庁の担当者は、分電盤に「感震ブレーカーを設置することが大切だ」と強調しました。「感震ブレーカー」について、住宅用の分電盤や遮断機の製造販売をするテンパール工業の東田浩典さんに話を聞きました。

■テンパール工業 東田浩典さん

「分電盤の中に地震を感知する感震センサーというものがありまして、この中で、震度5強相当以上の地震を感知すると、約3分後にメインのブレーカーを遮断して、電気火災を防ぐというものになっております。」