災害時に生きる「町内会」の役割とは? 地域の助け合い「共助力」を考える 【長島カイセツ・テレビ派】

広島テレビの長島清隆解説委員が、注目のニュースを分かりやすく分析・説明する「長島カイセツ」です。今回は、災害時の町内会の役割についてです。

能登半島地震では、孤立した集落への支援がなかなか届かなかったり、安否不明者がまだまだ把握しきれていない状況です。災害時によく言われるのが、「自助」「共助」「公助」です。「公助」は、行政などの支援のことですが、すぐに届かない段階では、町内会や地域での助け合い「共助」が重要になります。しかし今、その地域の繋がりも薄れていると言われます。

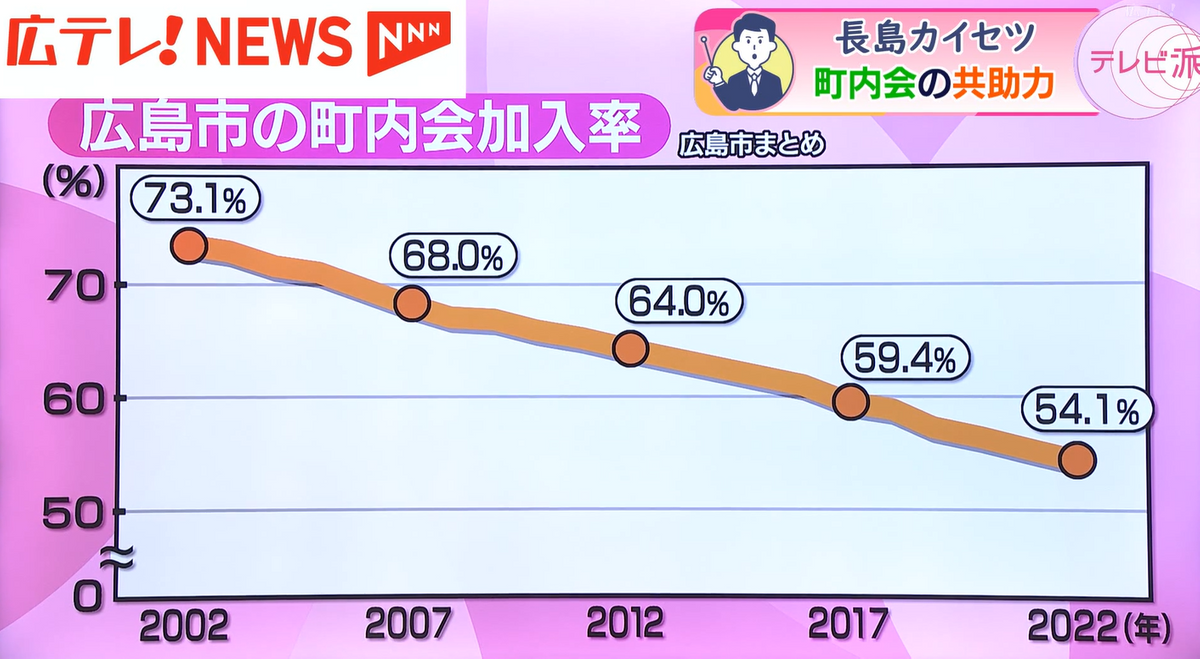

広島市の町内会加入率のグラフを見ると、2002年には加入率7割を超えて73%でしたが、ずっと下がり続けており、2022年は54.1%で、20年間で20ポイントも下がっています。

今回は、災害時の町内会の役割について考えます。平均より高い加入率を誇る広島市佐伯区の五月が丘団地を中心とする、五月が丘連合町内会は、およそ3000世帯のうち、65%が町内会に加入しています。

町内会のメンバーに集まっていただき、正月に発生した能登半島地震で感じたことを聞きました。

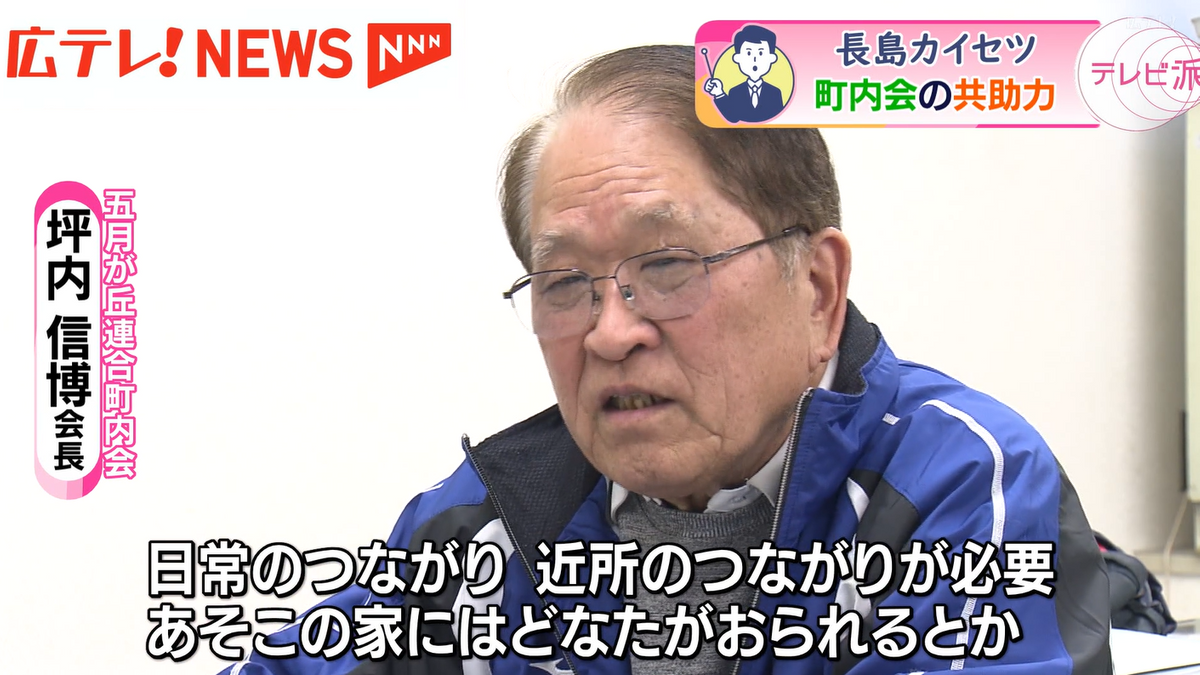

■五月が丘連合町内会 坪内信博会長

「今回でも安否不明者が結構おられますので、そういう方を日頃から把握するためには、日常のつながり、近所のつながりが必要、あそこの家にはどなたがおられるとか。」

五月が丘連合町内会でも、特に若い世帯の町内会加入率が低下傾向です。町内会では、祭りや運動会など住民同士が顔を合わせる機会を作っています。

■五月が丘連合町内会 坪内信博会長

「災害のためにどう人をつなげていくか、避難をどうするかも必要だけど、日頃の活動を通じてのつながりが必要と思う。」

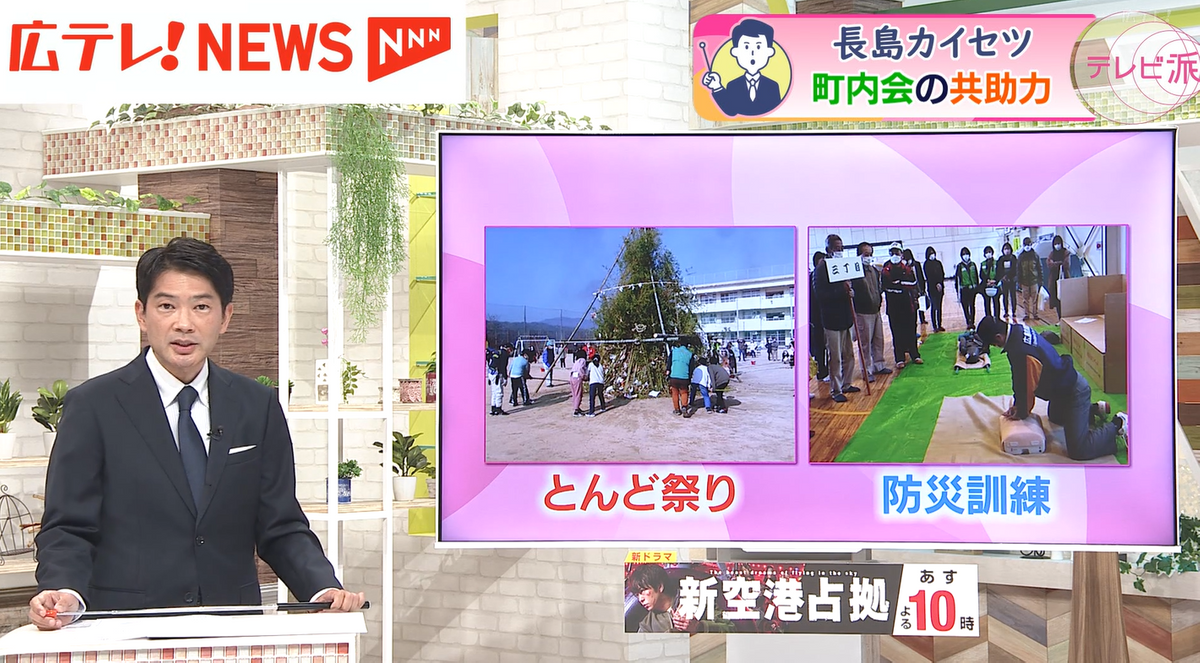

町内会では、先日とんど祭りを実施しました。町内会に加入していない人にも、お祭りへの参加を呼びかけて、加わってもらっているそうです。小さい子供や家族連れで参加することで、町内会との繋がりを持つきっかけになることも期待されています。そして年に1回は、自主防災会が中心になって、防災訓練も実施しています。団地内に、防災士の資格を持った人が複数いるということです。