能登半島で「井戸水」が支えに 災害時に井戸を活用する取り組み【長島カイセツ・テレビ派】

広島テレビの長島清隆解説委員が、注目のニュースを分かりやすく分析・説明する「長島カイセツ」です。今回は、災害時の「井戸」の役割についてです。

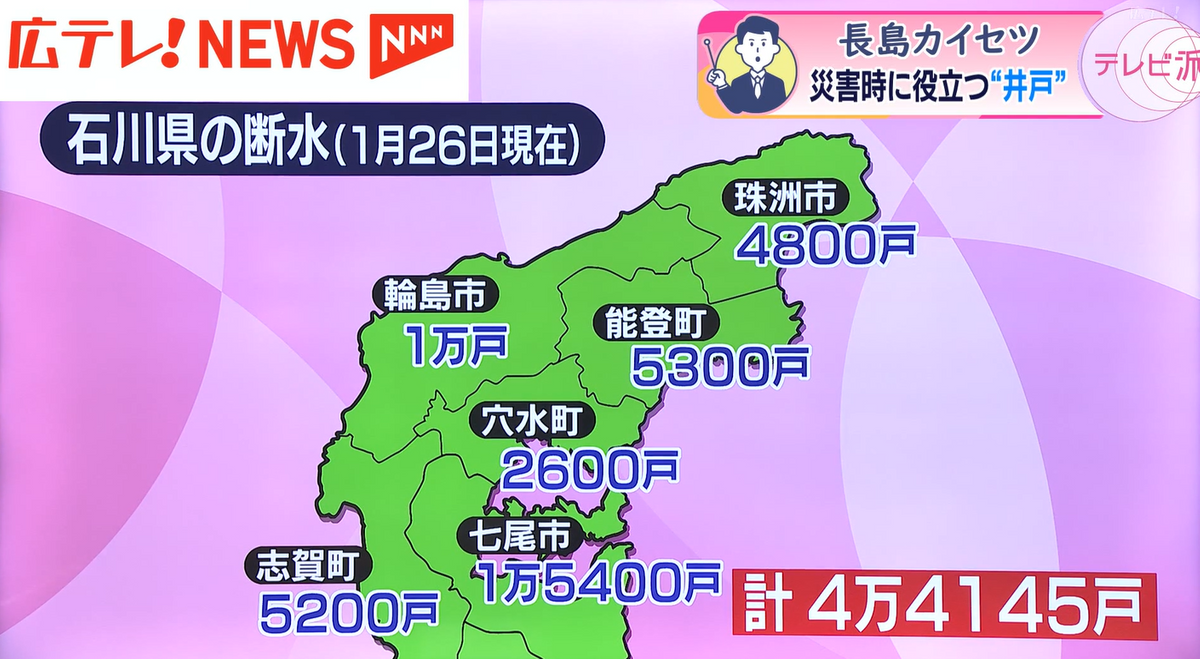

能登半島地震では、石川県の能登地方を中心に今も断水が続いています。奥能登の珠洲市や輪島市、能登町や穴水町、志賀町、七尾市、さらに羽咋市、内灘町など、4万4145戸で水が出ません。1月21日に石川県は、七尾市では水道の復旧が、4月以降になる見通しを明らかにしました。

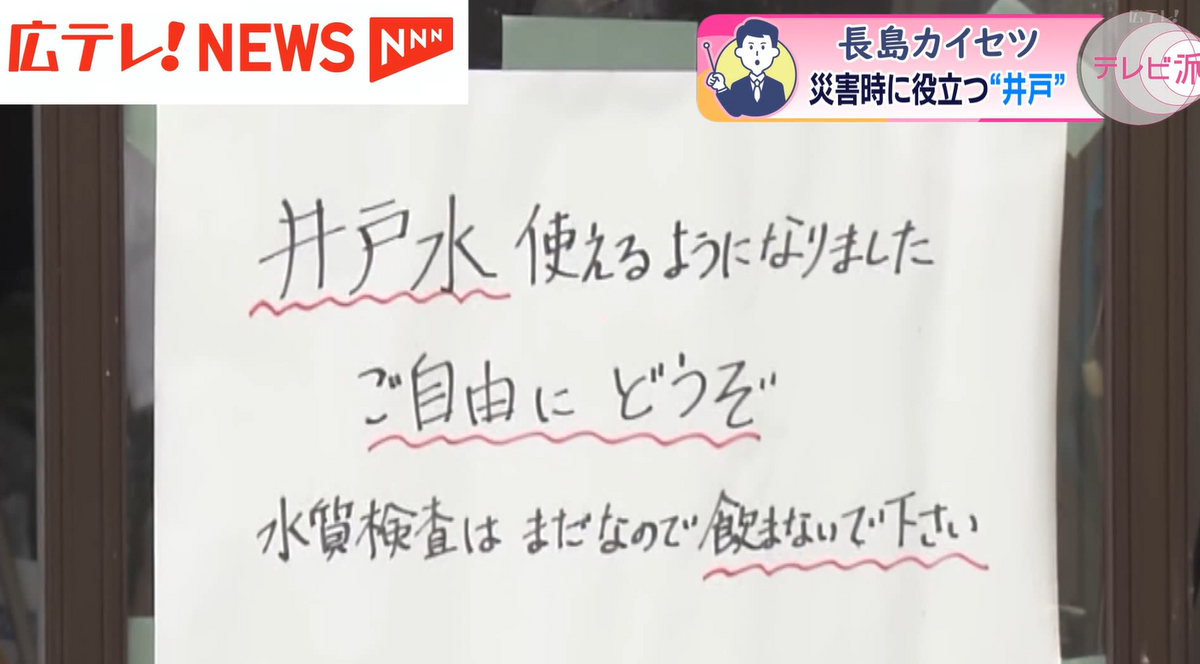

そうした中で、あるものの重要性が見直されています。市内全域で断水が起きている石川県七尾市のある建物に「井戸水使えるようになりました。ご自由にどうぞ。」と書かれた紙が貼られています。井戸水が、断水した地域の人たちを一部助けているケースがあります。バケツで汲むのも大変ですが、トイレや掃除などの衛生面を保つためにも貴重です。

■井戸水を汲みに車で来た女性は…

「風呂でもなんでも簡単に(水を)出していたけど、こうなったら毎日トイレ入るのにも、バケツ持って水持って…」

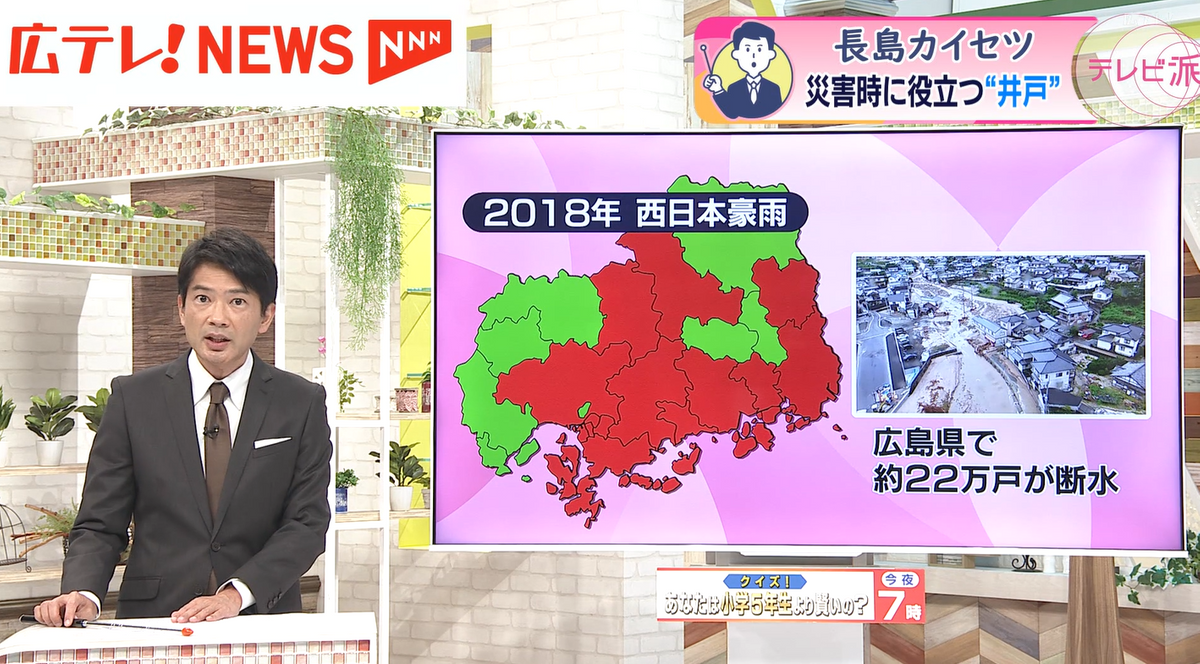

2018年に発生した西日本豪雨では、最も多いときには、広島県内で22万戸が断水し、井戸水が重宝されました。この経験を教訓に、広島県内の自治体の中には、災害時に井戸水を活用できる仕組みを作ったところがあります。その1つ、尾道市を取材しました。

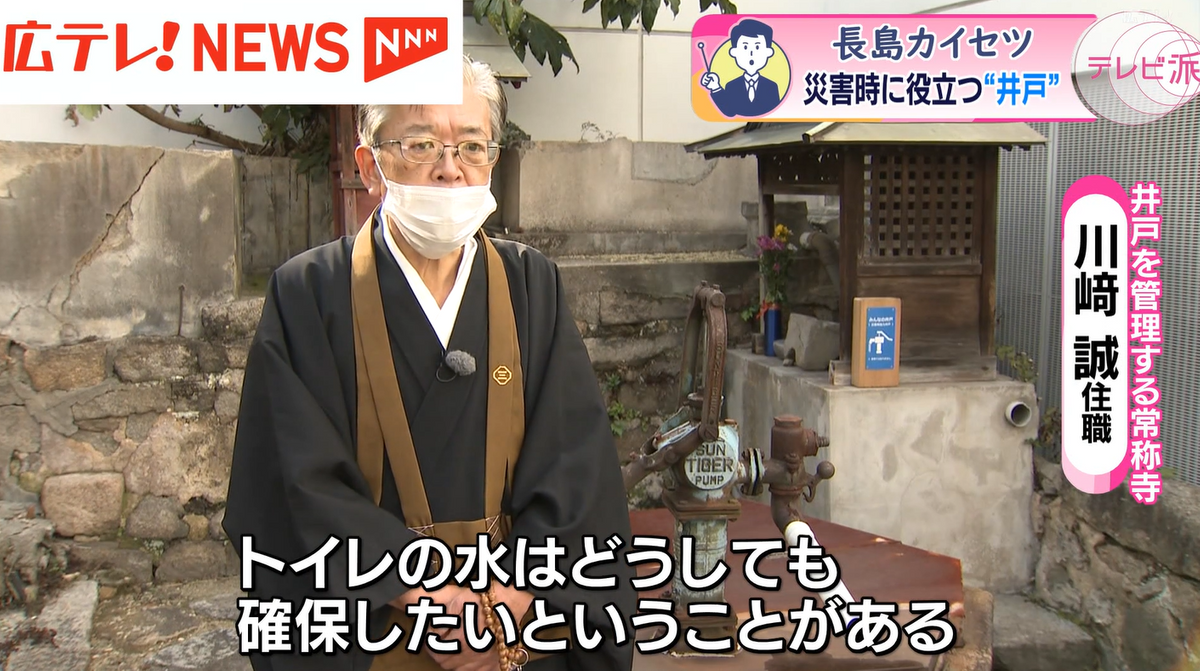

尾道市の常称寺が管理する井戸です。江戸時代の初期から使われていて、今でも現役で水を汲み上げることができます。

■井戸を管理する常称寺住職 川﨑誠さん

「電気とか水道がない時は、ライフラインとして活用できるのではないかと思います。」

尾道市では、6年前の西日本豪雨で、ほぼ全域にあたるおよそ6万世帯が最大2週間に渡り断水し、給水所には長蛇の列ができました。その時、市内に多数ある井戸が解放され、生活用水を求める多くの人が集まりました。

■井戸を管理する常称寺住職 川﨑誠さん

「やっぱり一番がトイレですね。トイレの水はどうしても確保したいということがありますので。簡単なものを洗うのに使う方もいました。」