「戦争とは何か」日本からはるか遠い海の底で太平洋戦争の不発弾処理に携わった1人の男性を通して知る【徳島】

特集です。

日本からはるか遠い海の底で、太平洋戦争の不発弾処理に携わった1人の男性を通して、「戦争とは何か」を改めて見つめ直します。

危険と隣り合わせの作業に男性は、「誰かがやらなければならぬ」と、強い使命感をもって臨みました。

日本の南、約3600kmの太平洋に浮かぶパラオとミクロネシアの島々。

周囲の海には、世界中のダイバーが憧れる美しいサンゴ礁が広がっています。

しかし、カラフルな熱帯魚やウミガメが悠然と泳ぐ海の底には、太平洋戦争の悲しい記憶が沈んでいます。

これは、旧日本海軍の偵察機「彩雲」。

燃料の入ったドラム缶も、おびただしい数の不発弾も、長い間、そのまま放置されてきました。

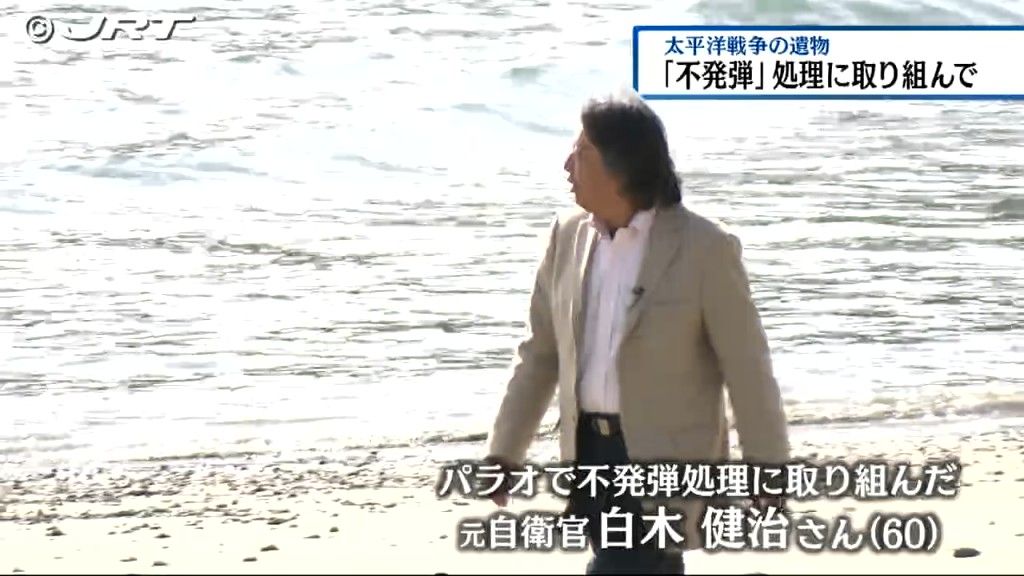

そのパラオで、危険を顧みず不発弾処理に取り組んだのが徳島県牟岐町の元自衛官、白木健治さん(60歳)です。

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「こっから3000km行くと、パラオがあるんですよ。そこにはまだ戦争で残してきたものがたくさんあって」

白木さんは2017年12月、元自衛官らでつくる認定NPO法人「日本地雷処理を支援する会」=JMASの一員となり、パラオでの不発弾処理に携わりました。

海上自衛隊時代に、機雷の爆破処理にあたる掃海部隊での経験が豊富だったことが買われました。

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「私の持っている能力を活かせるんであれば、こんなありがたいことはないということで、2つ返事で行きました」

「誰かがやらなあかん。誰かがやらなければ、いつまでもそこに危険がありますから」

パラオを含むミクロネシア地域は、太平洋戦争の激戦地でした。

日米双方に多大な戦死者が出たばかりか、21世紀になっても、撃沈された艦船などに積まれていた砲弾や、潜水艦を狙って投下された爆雷が不発弾となって海底に居座り続けてきました。

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「爆薬とか火薬っていうのは、早々百年やそこらで腐ることはないので(爆発の)可能性はゼロではない。爆雷はすごく薄い金属でできてますから、腐食してくると破孔が入ったり、亀裂が入ったり、薬品が漏れ出てくる。汚染が進むし、危険がいつまでもそこにある。それが深刻な環境破壊につながっていく。一刻も早く取り除くのがいいんでしょうね」

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「作業してた時に、いつの間にかサメに囲まれてもう作業やめ浮上って。アパートに帰ってベッドに寝転んだときに、ああ、きょうも無事だった、よかったって。やっぱり潜ること自体が危ないので、人一倍安全には気を遣っていました」

白木さんらは、パラオ近海の水深約40mに沈んでいる不発弾をビニール袋に包んで船まで慎重に引き揚げ、回収した爆発物はノルウェーのNGOと協力し、住民がいない山中まで運んで爆破処理しました。

3年間で処理した不発弾は、実に7786発にも及びます。

不発弾処理の次に取り組んだのが、旧日本海軍から徴用され、ミクロネシア近海で撃沈された民間の船舶から油を除去する作業でした。

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「油っていうのは海水よりも軽いので、上に上がろうとするんです。パイプから切れて漏れ出した油が天井に上がる、そこにダイバーが入っていて自分から吐いた空気がまた天井にたまると、いつの間にかその油が押し出されて海に漂うことになる。海洋汚染になるので、ポンプで回収して漏れ出さないようにする作業」

美しい海を守っていくことは、観光立国・パラオやミクロネシアの至上命題。

白木さんらは、現地の人々にJMASの技術をあますことなく伝えました。

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「団体のロゴが入ったシャツ、ユニフォームを着ていますので、それを見ると『OH!JMAS!Thank you!』とか言ってくれますね。それが励みになりますよね。ああ、来てよかった、役に立ってるねって実感します。『Hey Hey JAMAS!KENJI!』って言ってくれますね」

2023年6月、JMASでの活動を終え帰国した白木さんに、パラオやミクロネシアでの実体験を語る機会が訪れたのは2024年3月9日のことでした。

徳島市の護国神社が行っている戦争の語り部事業の講師として招かれたのです。

戦争には行ってなくても、不発弾処理という戦争の後始末ともいうべき作業について語る白木さんは、まさに戦争の語り部そのものでした。

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「これはアメリカのやつ、通称パイナップル。これは日本の手りゅう弾。遺骨収集をしているとゴロゴロ出てきますので、僕たちがついていって、出てきたら回収をしていた。平和を維持し続けるためにはどうするべきか、我々はどうしなければいけないか、真剣に考えなければいけない時代が来ているんではないかと思いました。平和ってなんだろう」

(白木さんの話を聞いた人)

「これ、きょうの話っていうのは、それわずかな地域の話やけん。その周辺は激戦地やけんね。まだまだこれ、こういう作業っていうのは続くんじゃないか、そういう気持ちを持ちました」

(白木さんの話を聞いた人)

「白木さんのような方々がいるっていうことが素晴らしいことで、自分たちもこういった活動についてちゃんと知っておきたいと思いました」

白木さんがJMASでの活動中に撮影した映像の中に、太平洋戦争末期の1944年2月、米軍の空襲により沈没した「神国丸」の無残な姿がありました。

「神国丸」は給油船として徴用された、民間の船舶の1つでした。

船内に入ると、乗組員のトイレや浴槽がリアルに原型をとどめていました。

戦争とは、一瞬にして人の命を奪うもの。

そして、戦争は、取り返しのつかないものだということを、戦争の遺物たちは暗い海の底から訴え続けています。

日本からはるか遠い海の底で、太平洋戦争の不発弾処理に携わった1人の男性を通して、「戦争とは何か」を改めて見つめ直します。

危険と隣り合わせの作業に男性は、「誰かがやらなければならぬ」と、強い使命感をもって臨みました。

日本の南、約3600kmの太平洋に浮かぶパラオとミクロネシアの島々。

周囲の海には、世界中のダイバーが憧れる美しいサンゴ礁が広がっています。

しかし、カラフルな熱帯魚やウミガメが悠然と泳ぐ海の底には、太平洋戦争の悲しい記憶が沈んでいます。

これは、旧日本海軍の偵察機「彩雲」。

燃料の入ったドラム缶も、おびただしい数の不発弾も、長い間、そのまま放置されてきました。

そのパラオで、危険を顧みず不発弾処理に取り組んだのが徳島県牟岐町の元自衛官、白木健治さん(60歳)です。

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「こっから3000km行くと、パラオがあるんですよ。そこにはまだ戦争で残してきたものがたくさんあって」

白木さんは2017年12月、元自衛官らでつくる認定NPO法人「日本地雷処理を支援する会」=JMASの一員となり、パラオでの不発弾処理に携わりました。

海上自衛隊時代に、機雷の爆破処理にあたる掃海部隊での経験が豊富だったことが買われました。

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「私の持っている能力を活かせるんであれば、こんなありがたいことはないということで、2つ返事で行きました」

「誰かがやらなあかん。誰かがやらなければ、いつまでもそこに危険がありますから」

パラオを含むミクロネシア地域は、太平洋戦争の激戦地でした。

日米双方に多大な戦死者が出たばかりか、21世紀になっても、撃沈された艦船などに積まれていた砲弾や、潜水艦を狙って投下された爆雷が不発弾となって海底に居座り続けてきました。

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「爆薬とか火薬っていうのは、早々百年やそこらで腐ることはないので(爆発の)可能性はゼロではない。爆雷はすごく薄い金属でできてますから、腐食してくると破孔が入ったり、亀裂が入ったり、薬品が漏れ出てくる。汚染が進むし、危険がいつまでもそこにある。それが深刻な環境破壊につながっていく。一刻も早く取り除くのがいいんでしょうね」

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「作業してた時に、いつの間にかサメに囲まれてもう作業やめ浮上って。アパートに帰ってベッドに寝転んだときに、ああ、きょうも無事だった、よかったって。やっぱり潜ること自体が危ないので、人一倍安全には気を遣っていました」

白木さんらは、パラオ近海の水深約40mに沈んでいる不発弾をビニール袋に包んで船まで慎重に引き揚げ、回収した爆発物はノルウェーのNGOと協力し、住民がいない山中まで運んで爆破処理しました。

3年間で処理した不発弾は、実に7786発にも及びます。

不発弾処理の次に取り組んだのが、旧日本海軍から徴用され、ミクロネシア近海で撃沈された民間の船舶から油を除去する作業でした。

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「油っていうのは海水よりも軽いので、上に上がろうとするんです。パイプから切れて漏れ出した油が天井に上がる、そこにダイバーが入っていて自分から吐いた空気がまた天井にたまると、いつの間にかその油が押し出されて海に漂うことになる。海洋汚染になるので、ポンプで回収して漏れ出さないようにする作業」

美しい海を守っていくことは、観光立国・パラオやミクロネシアの至上命題。

白木さんらは、現地の人々にJMASの技術をあますことなく伝えました。

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「団体のロゴが入ったシャツ、ユニフォームを着ていますので、それを見ると『OH!JMAS!Thank you!』とか言ってくれますね。それが励みになりますよね。ああ、来てよかった、役に立ってるねって実感します。『Hey Hey JAMAS!KENJI!』って言ってくれますね」

2023年6月、JMASでの活動を終え帰国した白木さんに、パラオやミクロネシアでの実体験を語る機会が訪れたのは2024年3月9日のことでした。

徳島市の護国神社が行っている戦争の語り部事業の講師として招かれたのです。

戦争には行ってなくても、不発弾処理という戦争の後始末ともいうべき作業について語る白木さんは、まさに戦争の語り部そのものでした。

(パラオで不発弾処理に取り組んだ元自衛官 白木健治さん(60))

「これはアメリカのやつ、通称パイナップル。これは日本の手りゅう弾。遺骨収集をしているとゴロゴロ出てきますので、僕たちがついていって、出てきたら回収をしていた。平和を維持し続けるためにはどうするべきか、我々はどうしなければいけないか、真剣に考えなければいけない時代が来ているんではないかと思いました。平和ってなんだろう」

(白木さんの話を聞いた人)

「これ、きょうの話っていうのは、それわずかな地域の話やけん。その周辺は激戦地やけんね。まだまだこれ、こういう作業っていうのは続くんじゃないか、そういう気持ちを持ちました」

(白木さんの話を聞いた人)

「白木さんのような方々がいるっていうことが素晴らしいことで、自分たちもこういった活動についてちゃんと知っておきたいと思いました」

白木さんがJMASでの活動中に撮影した映像の中に、太平洋戦争末期の1944年2月、米軍の空襲により沈没した「神国丸」の無残な姿がありました。

「神国丸」は給油船として徴用された、民間の船舶の1つでした。

船内に入ると、乗組員のトイレや浴槽がリアルに原型をとどめていました。

戦争とは、一瞬にして人の命を奪うもの。

そして、戦争は、取り返しのつかないものだということを、戦争の遺物たちは暗い海の底から訴え続けています。