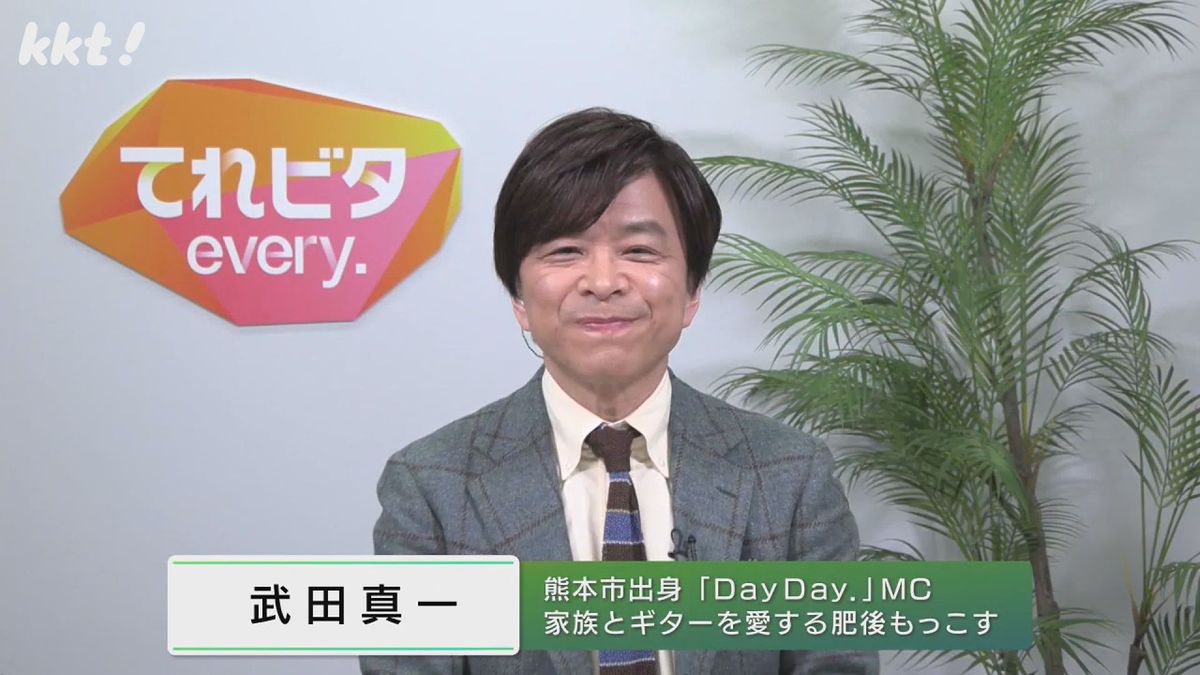

「武田真一さん×作家の町田康さん」石牟礼道子と山頭火 熊本ゆかりの文学を語る

「DayDay.」MCの武田真一さんとリモートで結んでお伝えします。今回はお客さまをお迎えしています。

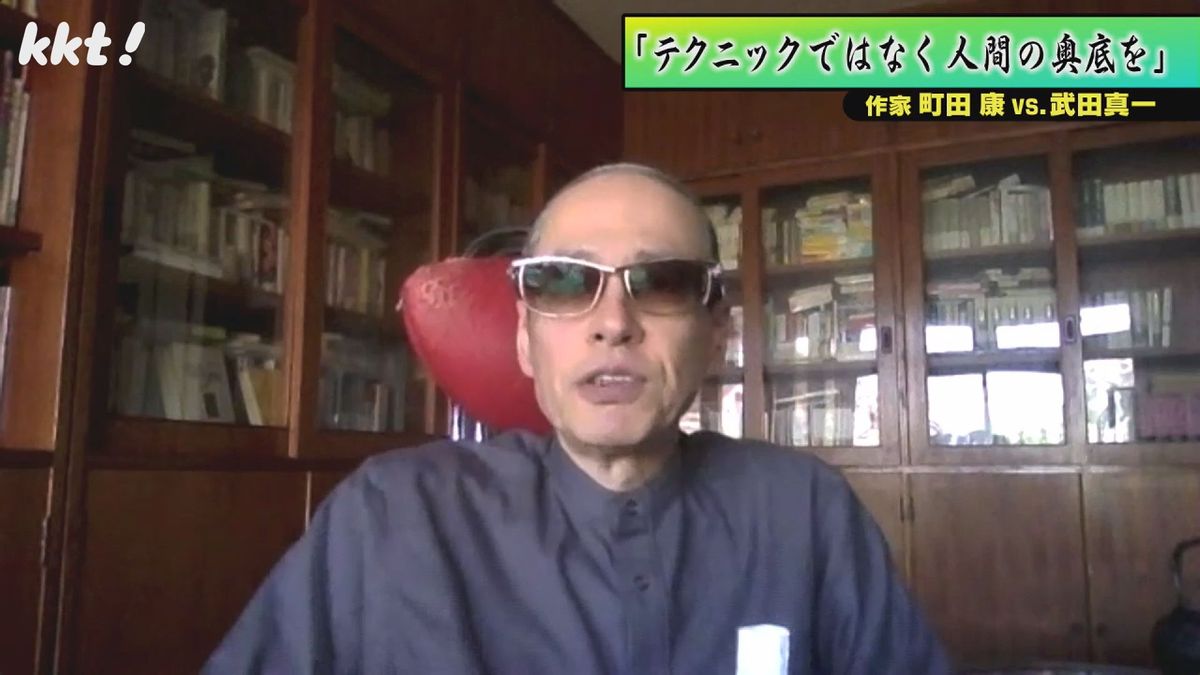

作家の町田康さんです。大阪・堺市出身の町田康さんは、元々パンクミュージシャンとして知られていましたが、1996年に初めて書いた小説が芥川賞候補となり2000年に受賞。以降、各文学賞を総なめにするご活躍を続けています。

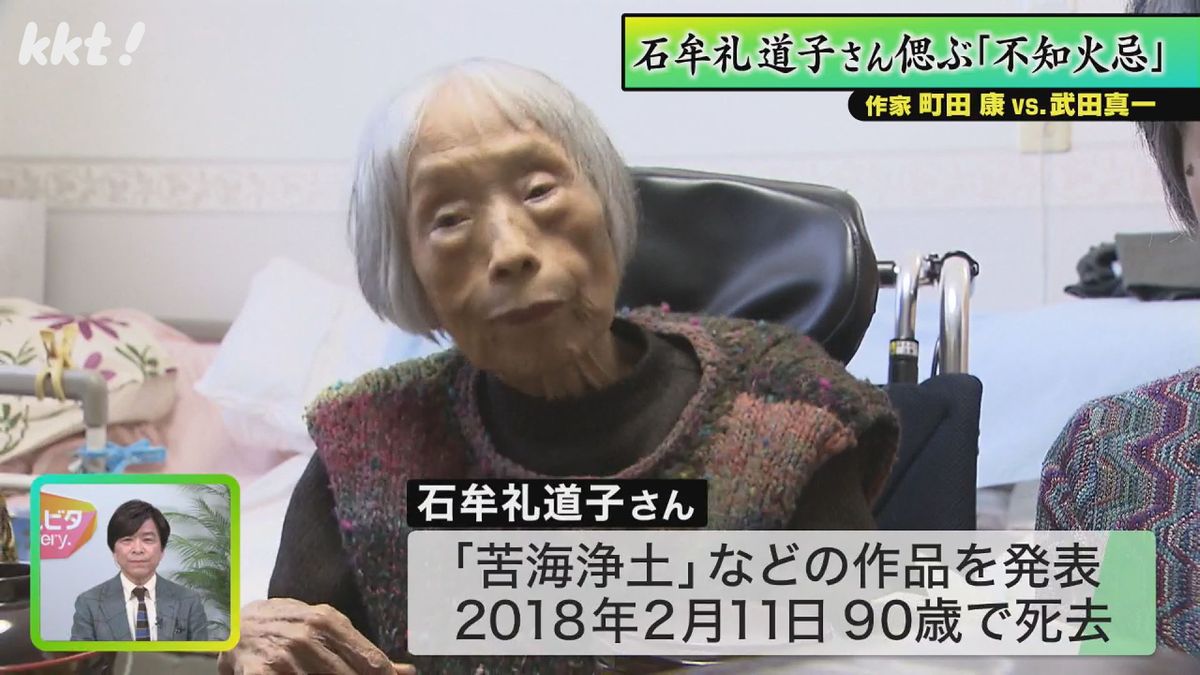

石牟礼道子さんを偲ぶ「不知火忌」

(東島大デスク)

今回、町田さん、武田さんにご覧頂きたいのは、作家の石牟礼道子さんを偲ぶ「不知火忌」です。

「不知火忌」は2月10日、石牟礼さんの墓がある熊本市東区の寺で行われました。

水俣病患者の苦悩を描いた「苦海浄土」などの作品で知られる石牟礼さんは、2018年2月11日に90歳で亡くなり、今年は七回忌にあたります。

この不知火忌、石牟礼さんが残した資料をまとめている保存会が毎年主催していて、今年は作家の池澤夏樹さんをお招きしてお話を聞きました。

■池澤夏樹さん

「石牟礼さんの場合は、湧いて出るんです言葉が、話が、素材がまるで最初から違う。言葉ひとつが違う。何と言うんだろうな、読んでいてとても手が出ない。 まねする気もない。それから、悔しい、羨ましい。ひたすらこれはもうファンでいるしかないんだと思うんだけれど、やっぱり読んでいると引き込まれる。妖怪に沼の中に引き込まれる感じで、奥へ奥へと連れて行かれる」(「捨てられた魂に花束を」より)

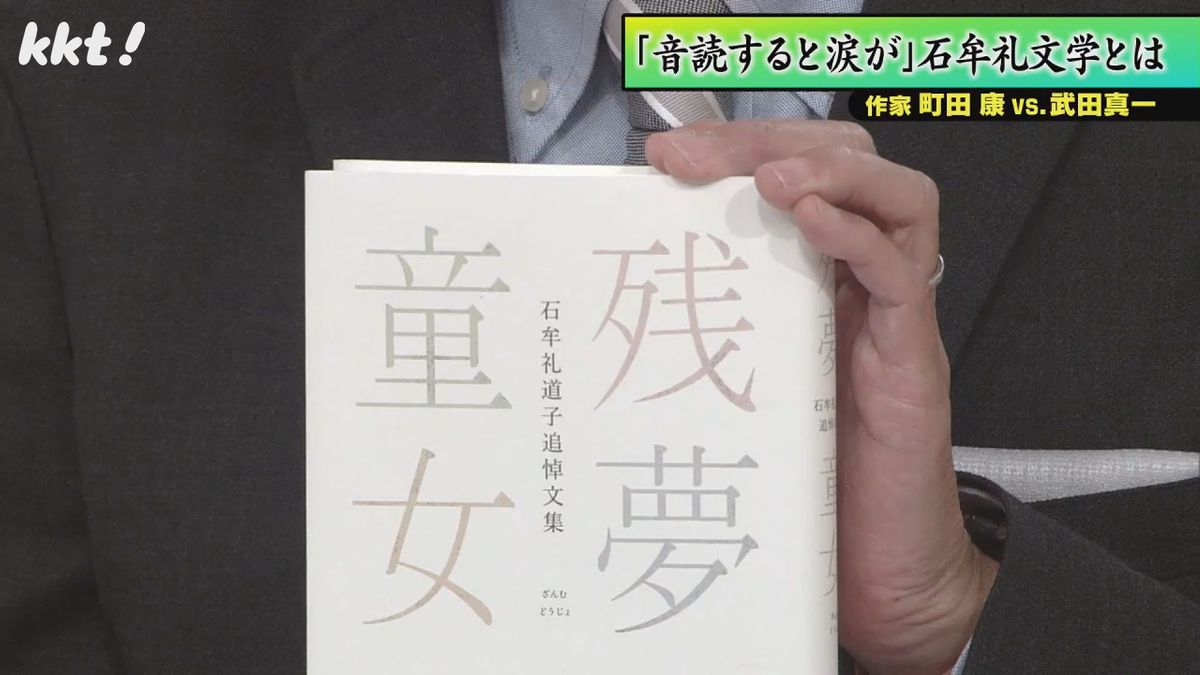

「音読すると涙が」石牟礼文学とは

(東島デスク)

町田さん、池澤さんのお話をどう聴きましたか?

(町田康さん)

私、何回か石牟礼さんの文章を朗読したことあるんですね。朗読してるとですね、声に出して読んで、黙読じゃなくて声に出して読んでるとですね、最初は普通に読んでいるんですが、だんだん気が高ぶってきてですね、なんかちょっと違う、こう音楽を演奏してる時のような、普通にこの理性的に文字を理解して読んでいる、文章を理解して読んでいるのと、またちょっと別種の世界にこう、持ってかれるような、そんなふうに必ずなるんですね。それがたまたまじゃなくて、最初は平常心で読み始めるんですけど、後半に行くに従って、自然にこう、そういう気持ちが高ぶってきて、そんな気ないねんけど、涙が出てきたりね。

(東島デスク)

この本「残夢童女」は、石牟礼さんと親交のあった方々がしたためた追悼文をまとめたものです。この中で町田さんはこのように書いています。

「私たちはひとつの方向に進むとき、その妨げになるものを切り捨てて進まざるを得ない。そして私たちはこの百数十年間、ときに大失敗しつつもひとつの方向に進んできた。そのことが正しいか間違っているかはいまはわからないが、多くが切り捨てられ打ち捨てられてきたことは間違いない。それらの魂の声を聞き、それらに花を手向ける。それが石牟礼さんの仕事だった。」

常に損得を考える社会に切り捨てられても

(武田真一さん)

すごく重い言葉だと思いました。日本社会が多くのものを切り捨ててきたっていうご指摘、私は今もそれって変わってないんじゃないかなと感じるんですね。もちろん価値が多様化してきて、あらゆる人の存在が重んじられなければならないという社会になってきているとはいえですね、やはり物質的、経済的な価値っていうものが大きく立ちはだかっていて、お金がなければ、あるいはスマホがなければ、その多様性すら、あるいは個性すら担保されないという社会になってるんじゃないか。

そのためにですね、何か切り捨てられているんじゃないかって感じてる人が今も増えてるんじゃないかという気がするんですけれども、町田さんはどうお感じになってますか。

(町田さん)

やっぱり常に損得を考えてないと、大きく損失しているじゃないかみたいな、常にこうしている間にも、よそでは何かかええこと起きてるんちゃうか、俺、機会失ってるんちゃうかみたいな、そんなことをやっぱり常に思わんとこうと思っても、思ってしまう。それはやっぱりおっしゃるように、金がないと悲惨やというような、ちょっと恐怖もね。同時にこの情報とか入ってくるから、将来、金なかったら悲惨やでみたいな、やっぱり今のうちに何とかしとかなあかんねんって、今のことを、より先のことを考えて、今がおろそかになるみたいなことは、切り捨てられたもんやとしてあるんやと思いますね。

それに対して石牟礼さんは、荘厳(しょうごん)するって言いますけど、そうやって失われたものを惜しんでですね、それを回復するとか、もうこうしたらええんやとかいうことじゃなくて、それが滅びても美しくするとか、花を供えるとかね、なんかそんなような、日本語で「あわれ」という言葉がありますけれども、あわれ惜しむというようなことが、お仕事の中心やったんじゃないかなと思いますね。

*荘厳:深い光に包まれること

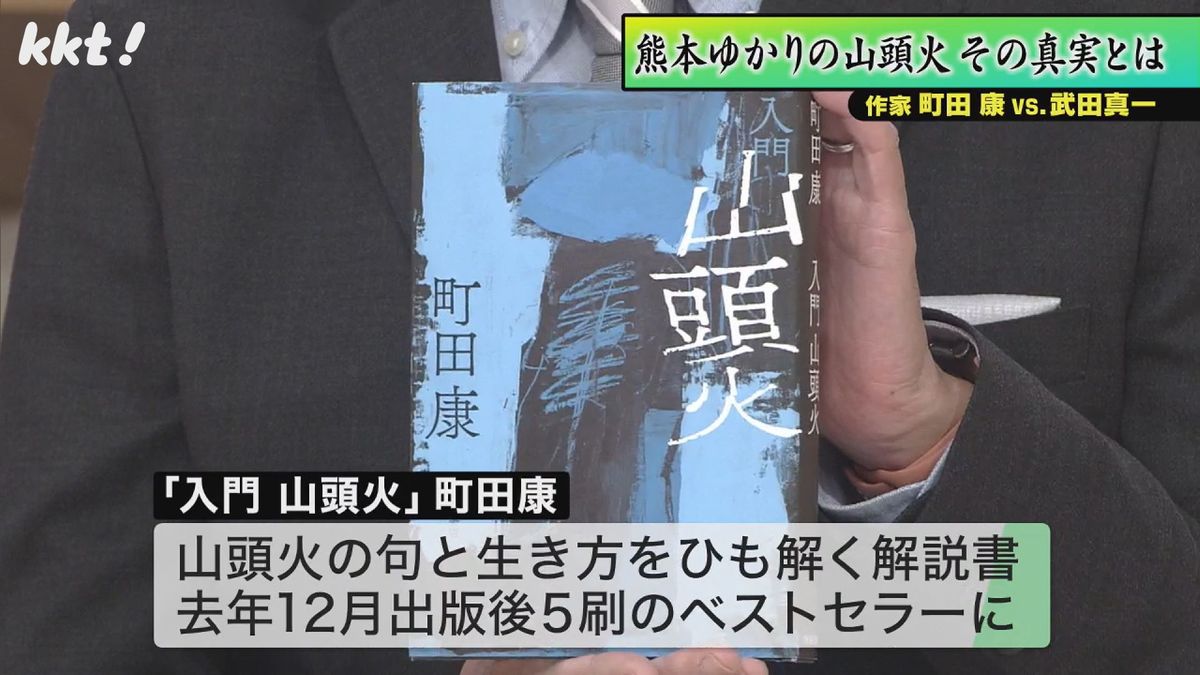

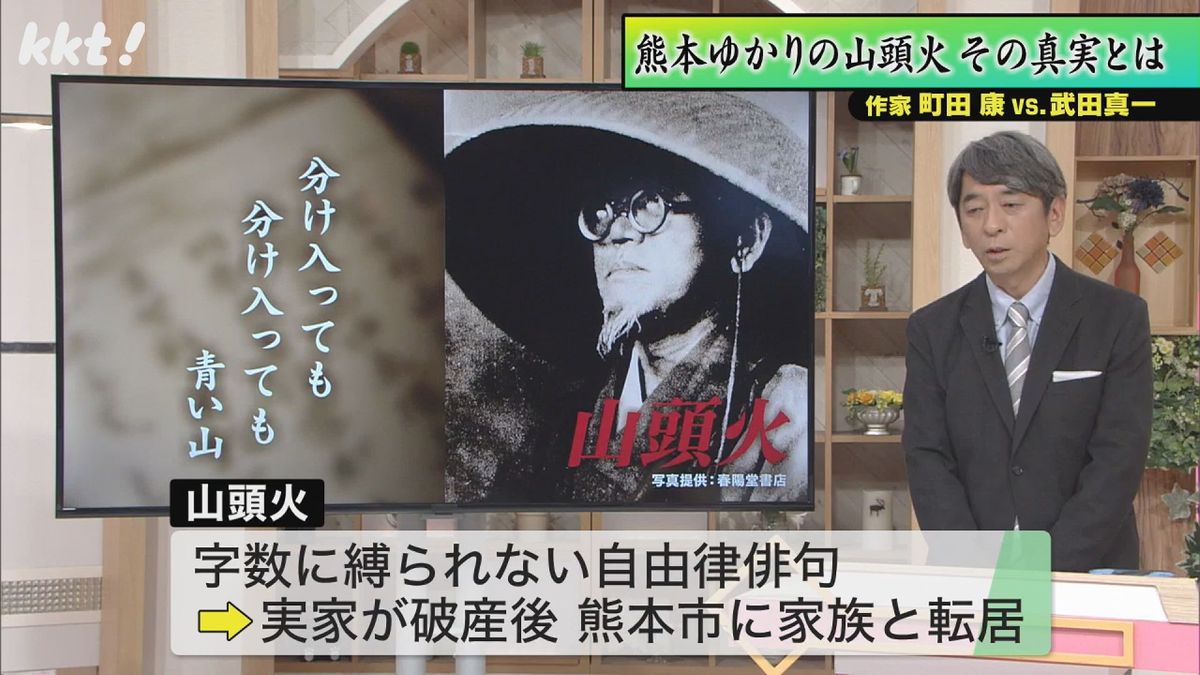

熊本ゆかりの山頭火 その真実とは

(東島デスク)

実は、町田さんと熊本との縁は石牟礼さんだけではないんです。最近出版された町田さんの本、熊本にゆかりの深い俳人・山頭火についてお書きになった「入門 山頭火」。まだ3か月も経たずに5刷のベストセラーとなっています。山頭火は熊本にゆかりの深い方です。実家の山口県の酒蔵が破産した後、34歳の時に妻と子どもと一緒に熊本市に移り住んで古書店を開業しました。

(武田さん)

私も拝読しましたが、職も失い、妻とも離婚し散々な時期を経た山頭火が、市電の前に飛び出して、あわや!という事件を起こしたそうですね。

「ええがな。と思ったか、あるいはもっと衝動的だったのかはわからないが、山頭火。ちょうどやってきてカーブにさしかかった電車の前に、仁王立ちに立ったか、或いは、軌道に寝転んだか、とにかく走ってくる電車の前に飛び出したのである。」(「入門 山頭火」より)

(武田さん)

私は熊本と山頭火の縁を誇らしく思っていたのですが、町田さんの本を読んで、熊本時代の山頭火の苦しみを初めて知り、複雑な思いになりました。町田さんは、山頭火が過ごした熊本の町を訪れて、どんなことをお感じになるんですか?

(町田さん)

熊本は山頭火をすごく暖かく迎え入れてたなっていう印象がありますね。やっぱり一緒に飲んだりとか、一緒に句会をやったりとか、熊本は非常に暖かい、行乞(ぎょうこつ)して全国歩いて疲れて帰ってくるのはやっぱり熊本っていうような、暖かい場所やったような印象がありますね。

*行乞:僧侶が乞食(こつじき)をして歩く修行 托鉢

(武田さん)

そうなんですね。じゃあ山頭火が熊本の風土に育まれて、自分のあの句の世界を作り上げていったというのは、あながち間違いではないんですね。

(町田さん)

風土というより人じゃないでしょうかね。山頭火のまわりで支えてた人たちじゃないでしょうか。

テクニックではなく人間の奥底を

(東島デスク)

山頭火とかの生き様はもちろん、本を読んでますと、町田さんの生き方とも重なるような気もしましたし、 町田さん自身の小説作品への向き合い方、創作論を語られてるような気もしました。

(町田さん)

山頭火は、「私は上手に作られた句よりも、真実のある下手な句の方を」って言ってるんですね。だから、僕はそんなに上手に小説は書けませんけど、やっぱり僕自身が文学に求めるものっていうのと、山頭火が自分の句に求めてたものっていうのは、割と似たようなとこがあるのかなとは思いますね。テクニックじゃないんだと、うけるテクニックじゃなくて、どんだけそこに人間の奥底にあって取り出せないものを取り出して、言葉という容れ物に入れて、飛び出して眺めることができるかっていうような意味では、なんかちょっとおこがましいですけど、あのー、指向性として、山頭火みたいにしたいなって思ってるっていうのはありますね。

(武田さん)

そうやって自分自身の生き方を真摯に見つめて、それを言葉や作品に反映させていくっていう、そういった仕事が本当に人の心だとか社会を変えるんだっていう風に思ったんですけど。

(町田さん)

やっぱり自分にとって、自分の魂を救済するために書くものが結果的に人に対してもそういう救済効果をもたらすっていうのがあるんであって、最初から何かをするために何かをする、世のため人のために、ちょっと嘘くさいっていうのは思いますけどね。うん、ま、ちょっとややこしい話ですけどね。