【後半】憲法記念日を前に…「生存権」と生活保護を考える 富山の原告と弁護士のたたかいに密着

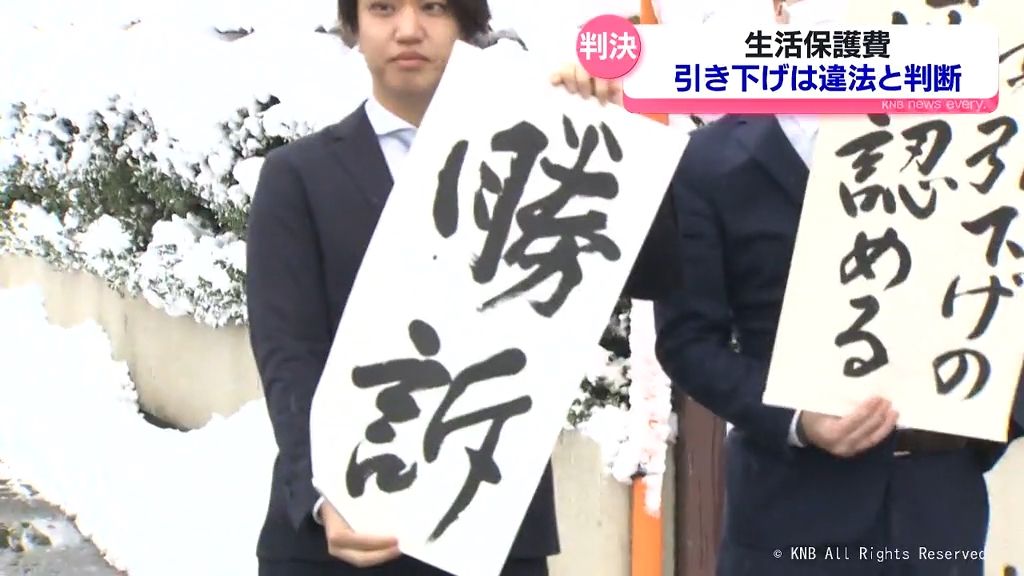

富山地裁で起こされた、生活保護費の引き下げをめぐる裁判。2024年1月、判決の日を迎えました。

「勝訴です、勝訴です訴えが認められました!」

富山地裁は「生活保護費の引き下げは、統計など客観的な数値との合理的関連性が認められず違法である」などとして、取り消しを命じました。

一方で、国の賠償については「引き下げが取り消されることで精神的苦痛はやわらぐ」などとして訴えを退けました。

山本まさるさん(仮名)

「勝利しましたよと、だけど一審で勝っても巻き返しを必ずしてくるわけだから、必死で」

原告側が予想した通り、国と市は控訴。原告も控訴しました。そして4月。

吉田颯斗記者

「東京都の霞が関です。こちらでは、全国の弁護士が一堂に会し、生活保護法のあり方について話し合っています」

東京都の弁護士会館には、生活保護の問題に最前線で取り組む弁護士が全国各地から集まっていました。

富山市の西山弁護士の姿も。話し合われたのは、「生活保護法」の抜本的な改革についてです。

生活保護の申請を行政が窓口で拒む“水際作戦”をできなくする制度的保障や、ケースワーカーの増員など、現行の「生活保護法」よりもさらに権利を明確にする「生活保障法」の制定を目指して議論を進めています。

弁護団の中心メンバーのひとり小久保哲郎弁護士は。

小久保弁護士

「(生活)保護を本来、受けるべき人の1、2割くらいしか利用できていない、受給漏れがたくさんあることが課題だと思っている。本来必要な人がきちんと受けられるような制度にしていくことが大切だと思います」

西山弁護士

「現場で相談を受けていても、生活保護だけは絶対嫌だとおっしゃる方もいる。生活保護を受けるくらいなら死んでもいいとおっしゃる方もいらっしゃいます。自分が生活保護を利用する時にどういう制度であってほしいのかを意識をしたうえで、みんなでどういう制度にすればいいのかと考えていかなければいけないと思っている」

上野キャスター

生活保護基準の引き下げをめぐる訴訟は、富山では原告勝訴判決でしたが、各地の裁判所の判断は分かれています。

数家解説委員

こちらは全国各地で起こされている訴訟の一覧です。

これまでの判決では、原告勝訴が16件、敗訴が14件となっています。

弁護団の事務局長は2022年の熊本地裁判決以降、原告勝訴が多くなり「潮目が大きく変化した」とみています。

小久保弁護士

「最初は負けが込んでいたんですけど、中身をきちんと裁判官が証拠を見て、きちんと判断すれば原告側が勝って当然という流れにはなってきていると思います」

数家解説委員

最高裁での審理も本格化していて、小久保弁護士はあと1年余りが裁判の正念場とみています。

上野キャスター

VTRにもありましたが、生活保護の利用者が最も少ないのが富山県です。考えられる理由はありますか。

数家解説委員

日弁連の調査では、生活保護制度の対象世帯のうち 実際に生活保護を受けている世帯の割合(捕捉率)は、22.6パーセントにとどまっています。

富山でも生活保護に対する誤解やマイナスイメージから、申請をためらう人が少なくないとみられています。

困窮する人にとって、最後のセーフティーネットといわれる生活保護制度ですが、適切に運用するのは国や行政の義務です。

上野キャスター

生活保護制度を巡っては、利用者には偏見がつきまとい、税金から費用が捻出されることから、バッシングの対象になることもあります。

数家解説委員

しかし、誰しも事故や病気、失業などで急遽困窮する可能性があることや、生活保護の基準が最低賃金や就学支援など、様々な社会の仕組みの基準となっていることなどを知ると、決して他人事ではないと感じると思います。最低限度の生活の保障をうたう憲法を国が守っているのか、裁判所の判決に注目しましょう。