「具体的な危険性は認められない」川内原発の運転差し止め認めず 約13年にわたる裁判 鹿児島

約13年にわたる裁判に判決です。福島第一原発の事故を受け、住民たちが川内原発の運転の差し止めを求めていた裁判で鹿児島地裁は「運転によって人格権が侵害されるような具体的な危険性は認められない」などとして、住民側の訴えを退けました。

(間世田桜子キャスター)

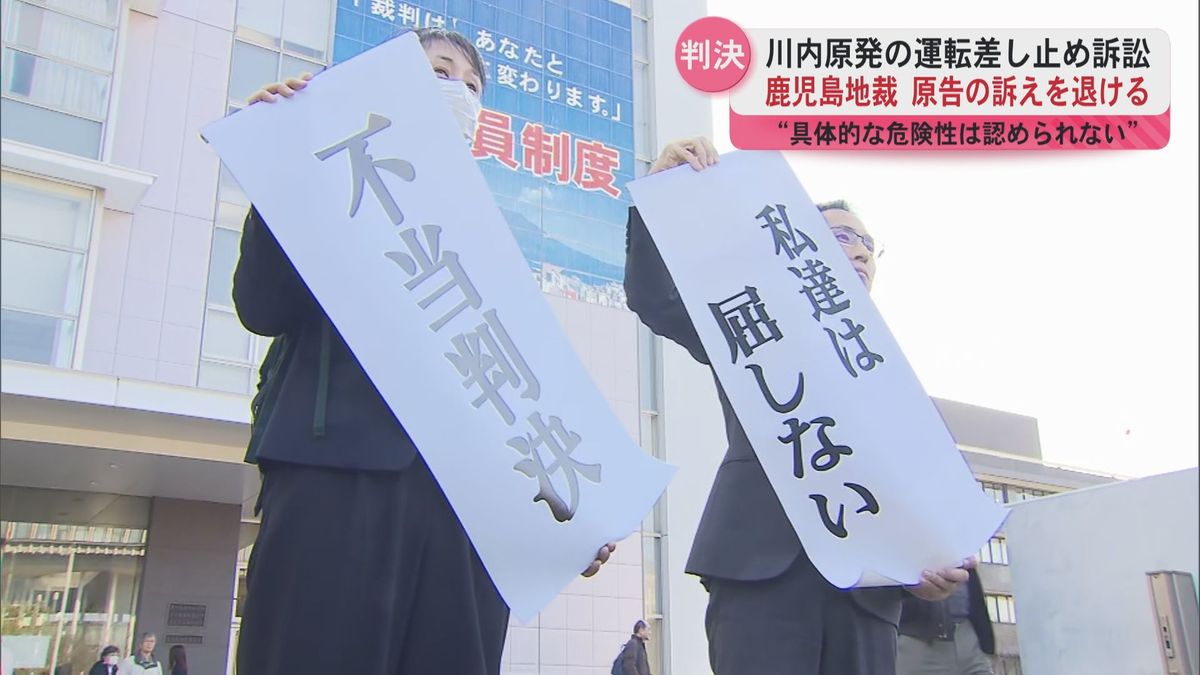

「不当判決と書かれている。鹿児島地裁は原告側の訴えを退けました。地元住民の声は裁判所へは届かなかった」

この裁判は、鹿児島や宮崎、熊本などの住民約3000人が、川内原発は、地震や火山に対する安全性を欠いていて運転が人格権と生存権を侵害しているなどとして、九州電力と国に川内原発1・2号機の運転の停止を求めていたものです。

21日の判決で鹿児島地裁の窪田俊秀裁判長は「川内原発が地震や火山に対する安全性を欠いているとは言えず、運転によって原告らの人格権が侵害されるような具体的な危険性は認められない」などとして運転の差し止めを求める住民側の訴えを退けました。住民側は判決を不服として控訴する方針です。

13年前。福島第一原発の事故を受け、鹿児島、宮崎、熊本などの住民たち約1000人が九州電力と国に訴えを起こしました。

(記者)

「川内原発の運転の差し止めを求 める住民たちが裁判所に入って 行きます。これから1回目の裁 判が始まります」

住民側は川内原発は、地震や火山に対する安全性を欠いていて運転が人格権と生存権を侵害しているなどとして九州電力と国に対し、1・2号機の運転の停止を求めました。

「判決が出る前に再稼働されては困る」と2014年には、暫定的な措置を求めて、仮処分の申し立てを行いました。

しかし、鹿児島地裁は住民側の申し立てを認めない決定を出しました。

(原発なくそう!九州川内訴訟弁護団・森雅美共同代表)

「十分な検討をした決定とは到底思えない」

(九州電力・金田薫司事業法務グループ長)

「妥当な決定をいただいた」

住民側は決定を不服として、即時抗告しましたが、福岡高裁宮崎支部は住民側の申し立てを棄却し、運転の差し止めを認めませんでした。

その間2015年には川内原発1・2号機が再稼働。2024年7月には40年の運転期限を迎えた1号機が20年の延長期間に入りました。

裁判はこれまで12回にわたって訴えが起こされ原告は約3000人に。41回にわたる口頭弁論を終え、2024年11月に結審しました。

裁判の主な争点は地震や火山への対策、安全性の確保、避難計画などでした。

地震については、想定される最大の揺れのことを指す「基準地震動」が争いの軸になりました。住民側は「基準地震動は過小に評価されていて予想を上回る地震が起きる可能性がある」と指摘。その上で「断層調査にも不十分な点が多く、正確な評価ができていない」などと訴えました。

一方、九電と国は「最新の知見や過去の地震を踏まえて安全性は確保している。十分に耐震性があることも確認している」などと主張しました。

火山の噴火について住民側は「破局的噴火を事前に予知することは不可能であり、川内原発の立地は適切ではない」と指摘。これに対し九電と国は「運用期間中の破局的噴火の可能性は極めて低い」と反論しました。

安全性の確保について住民側は「重大な事故が起きた際の放射性物質や水蒸気爆発への対策が不十分で、安全性は確保されていない」と指摘しました。

一方、九電と国は「多重防護の考えに基づき、安全な対策がなされている」としたうえで「水蒸気爆発が生じる危険性は極めて低い」と主張しました。

避難計画についてです。住民側は「避難に必要なバスが足りていないことや風向きによる放射性物質の影響に対応できないことなどから実効性があるとは言えない」と主張。

九電と国は「緊急時の対応は、地域の実情を踏まえた具体的かつ合理的なものである」と反論していました。

ここからは双方の主張と、それに対する鹿児島地裁の判断を主な争点ごとに見ていきます。取材した間世田キャスターです。

主な争点は、地震や火山への対策、安全性の確保、そして避難計画の4点でした。

まず一つ目の地震についてです。住民側は、想定される最大の揺れである「基準地震動」について「予想を上回る可能性がある」などと訴えていました。一方、九電や国は「最新の知見や過去の地震を踏まえて安全性は確保している」と主張していました。

これに対し、鹿児島地裁は「基準地震動は最新の知見を踏まえて策定されており、不合理な点があるとは認められない」として九電や国の訴えを認める判断を示しました。

二つ目の争点「火山の噴火」について。破局的噴火の予測ができないことや、巨大噴火の可能性などついて争われました。鹿児島地裁は、「巨大噴火が差し迫った状態ではないと評価でき、その可能性は十分に小さいと判断できる」などと結論付けました。こちらも九電や国の主張を支持する判断が下された形です。

そして、3つ目安全性の確保について住民側は「重大な事故が起きた際の対策が不十分である」と指摘。一方、九電や国は、「何重にも安全対策が行われており、安全である」と主張していました。

鹿児島地裁は「福島原発の事故の教訓を踏まえ、重大な事故を防止するとともに、万が一発生した場合にも対処できる設備となっている」としたうえで、「安全性を欠いているとはいえない」と結論付けました。

そして最後の争点「避難計画」についてです。

住民側は、避難計画の実効性について指摘。九電や国は「地域の実情を踏まえ具体的かつ合理的なもの」であると反論していました。

鹿児島地裁は「放射性物質が異常な水準で放出される危険性は認められず、避難計画の実効性の有無に関わらず、人格権が侵害される具体的な危険性は認められない」として住民側の訴えを退けました。

専門性の高さから13年間という長い期間に及びましたが、鹿児島地裁は運転の差し止めを認めませんでした。

判決を受けて住民側と九州電力はそれぞれ会見やコメントを出しました。

(原発なくそう九州川内訴訟弁護団・森永明子原告団長)

「判決についてはやっぱり厳しかった。画期的な判決がでるとかっこいいのになと思った。そういのが鹿児島から出せたらよかったなみんな元気になるのにと思ったがそういう風にならなくて残念だった」

弁護団からも判決に対し不満の声が上がりました。

(原発なくそう九州川内訴訟弁護団・大毛裕貴弁護士)

「結論ありきの判断であることは間違いない。最低の判決だと思う。こちらの主張とか論文に書かれている内容を意図的にねじ曲げて解釈して無理やり原子力発電所を存続させる方向の判決に持っているというところが一番点の問題」

九州電力は「重大な事故が発生する具体的危険性は無いとの当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものであると考える。今後も安全確保に万全を期してまいる」とコメントしています。

また塩田知事は九州電力と国に対し、引き続き川内原発の安全性の確保を求めると述べました。

(塩田知事)

「原発については安全性が重要なのでこれまでもそうだが県としても原子力専門委員会の方での安全性の確認等を助言を頂きたながら対応していきたい」

(間世田桜子キャスター)

「不当判決と書かれている。鹿児島地裁は原告側の訴えを退けました。地元住民の声は裁判所へは届かなかった」

この裁判は、鹿児島や宮崎、熊本などの住民約3000人が、川内原発は、地震や火山に対する安全性を欠いていて運転が人格権と生存権を侵害しているなどとして、九州電力と国に川内原発1・2号機の運転の停止を求めていたものです。

21日の判決で鹿児島地裁の窪田俊秀裁判長は「川内原発が地震や火山に対する安全性を欠いているとは言えず、運転によって原告らの人格権が侵害されるような具体的な危険性は認められない」などとして運転の差し止めを求める住民側の訴えを退けました。住民側は判決を不服として控訴する方針です。

13年前。福島第一原発の事故を受け、鹿児島、宮崎、熊本などの住民たち約1000人が九州電力と国に訴えを起こしました。

(記者)

「川内原発の運転の差し止めを求 める住民たちが裁判所に入って 行きます。これから1回目の裁 判が始まります」

住民側は川内原発は、地震や火山に対する安全性を欠いていて運転が人格権と生存権を侵害しているなどとして九州電力と国に対し、1・2号機の運転の停止を求めました。

「判決が出る前に再稼働されては困る」と2014年には、暫定的な措置を求めて、仮処分の申し立てを行いました。

しかし、鹿児島地裁は住民側の申し立てを認めない決定を出しました。

(原発なくそう!九州川内訴訟弁護団・森雅美共同代表)

「十分な検討をした決定とは到底思えない」

(九州電力・金田薫司事業法務グループ長)

「妥当な決定をいただいた」

住民側は決定を不服として、即時抗告しましたが、福岡高裁宮崎支部は住民側の申し立てを棄却し、運転の差し止めを認めませんでした。

その間2015年には川内原発1・2号機が再稼働。2024年7月には40年の運転期限を迎えた1号機が20年の延長期間に入りました。

裁判はこれまで12回にわたって訴えが起こされ原告は約3000人に。41回にわたる口頭弁論を終え、2024年11月に結審しました。

裁判の主な争点は地震や火山への対策、安全性の確保、避難計画などでした。

地震については、想定される最大の揺れのことを指す「基準地震動」が争いの軸になりました。住民側は「基準地震動は過小に評価されていて予想を上回る地震が起きる可能性がある」と指摘。その上で「断層調査にも不十分な点が多く、正確な評価ができていない」などと訴えました。

一方、九電と国は「最新の知見や過去の地震を踏まえて安全性は確保している。十分に耐震性があることも確認している」などと主張しました。

火山の噴火について住民側は「破局的噴火を事前に予知することは不可能であり、川内原発の立地は適切ではない」と指摘。これに対し九電と国は「運用期間中の破局的噴火の可能性は極めて低い」と反論しました。

安全性の確保について住民側は「重大な事故が起きた際の放射性物質や水蒸気爆発への対策が不十分で、安全性は確保されていない」と指摘しました。

一方、九電と国は「多重防護の考えに基づき、安全な対策がなされている」としたうえで「水蒸気爆発が生じる危険性は極めて低い」と主張しました。

避難計画についてです。住民側は「避難に必要なバスが足りていないことや風向きによる放射性物質の影響に対応できないことなどから実効性があるとは言えない」と主張。

九電と国は「緊急時の対応は、地域の実情を踏まえた具体的かつ合理的なものである」と反論していました。

ここからは双方の主張と、それに対する鹿児島地裁の判断を主な争点ごとに見ていきます。取材した間世田キャスターです。

主な争点は、地震や火山への対策、安全性の確保、そして避難計画の4点でした。

まず一つ目の地震についてです。住民側は、想定される最大の揺れである「基準地震動」について「予想を上回る可能性がある」などと訴えていました。一方、九電や国は「最新の知見や過去の地震を踏まえて安全性は確保している」と主張していました。

これに対し、鹿児島地裁は「基準地震動は最新の知見を踏まえて策定されており、不合理な点があるとは認められない」として九電や国の訴えを認める判断を示しました。

二つ目の争点「火山の噴火」について。破局的噴火の予測ができないことや、巨大噴火の可能性などついて争われました。鹿児島地裁は、「巨大噴火が差し迫った状態ではないと評価でき、その可能性は十分に小さいと判断できる」などと結論付けました。こちらも九電や国の主張を支持する判断が下された形です。

そして、3つ目安全性の確保について住民側は「重大な事故が起きた際の対策が不十分である」と指摘。一方、九電や国は、「何重にも安全対策が行われており、安全である」と主張していました。

鹿児島地裁は「福島原発の事故の教訓を踏まえ、重大な事故を防止するとともに、万が一発生した場合にも対処できる設備となっている」としたうえで、「安全性を欠いているとはいえない」と結論付けました。

そして最後の争点「避難計画」についてです。

住民側は、避難計画の実効性について指摘。九電や国は「地域の実情を踏まえ具体的かつ合理的なもの」であると反論していました。

鹿児島地裁は「放射性物質が異常な水準で放出される危険性は認められず、避難計画の実効性の有無に関わらず、人格権が侵害される具体的な危険性は認められない」として住民側の訴えを退けました。

専門性の高さから13年間という長い期間に及びましたが、鹿児島地裁は運転の差し止めを認めませんでした。

判決を受けて住民側と九州電力はそれぞれ会見やコメントを出しました。

(原発なくそう九州川内訴訟弁護団・森永明子原告団長)

「判決についてはやっぱり厳しかった。画期的な判決がでるとかっこいいのになと思った。そういのが鹿児島から出せたらよかったなみんな元気になるのにと思ったがそういう風にならなくて残念だった」

弁護団からも判決に対し不満の声が上がりました。

(原発なくそう九州川内訴訟弁護団・大毛裕貴弁護士)

「結論ありきの判断であることは間違いない。最低の判決だと思う。こちらの主張とか論文に書かれている内容を意図的にねじ曲げて解釈して無理やり原子力発電所を存続させる方向の判決に持っているというところが一番点の問題」

九州電力は「重大な事故が発生する具体的危険性は無いとの当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものであると考える。今後も安全確保に万全を期してまいる」とコメントしています。

また塩田知事は九州電力と国に対し、引き続き川内原発の安全性の確保を求めると述べました。

(塩田知事)

「原発については安全性が重要なのでこれまでもそうだが県としても原子力専門委員会の方での安全性の確認等を助言を頂きたながら対応していきたい」

最終更新日:2025年2月21日 10:48