「避難所の風景は3.11と同じ」医師が懸念する能登半島地震・被災地の現状<災害関連死防ぐキーワードは…>

「基本的には今まで東日本大震災以来繰り返されていた避難所、被災地の風景は全く同じであって、明らかに良くなったとは言えない状況であるということですね。」

東日本大震災で災害医療の拠点となった宮城県・石巻赤十字病院。

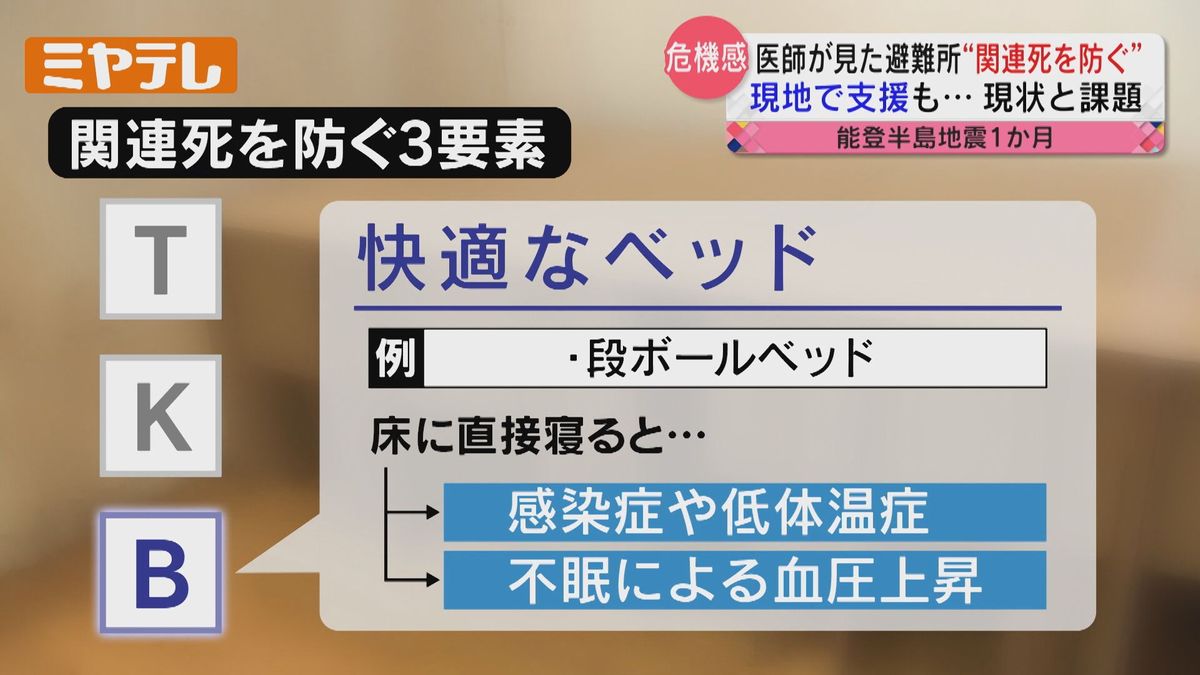

この病院の副院長で、避難所・避難生活学会の代表理事を務める植田医師は、能登半島地震の4日後には現地に入り、診療とともに避難環境を目にした。特に土足で出入りし、床に直接寝ている状態に危機感を感じたという。

石巻赤十字病院 植田信策医師

「床に寝てるとそこの横で人が歩くと粉塵が巻きあがってそれを吸ってしまう。その床に落ちた雑菌やウイルスを吸い込むことによって発病してしまうかもしれないし、あるいは喘息になってしまう方もいます。そして床に寝てると足音が響いたりしますよね。すると眠れず、不眠になってしまうと血圧は上がります。災害が起こったときの関連死の原因で最初のごく早期のときに脳血管や心臓の血管、こういう疾患が多いのです」

避難所・避難生活学会は東日本大震災をきっかけに、関連死を防ごうと発足したもの。

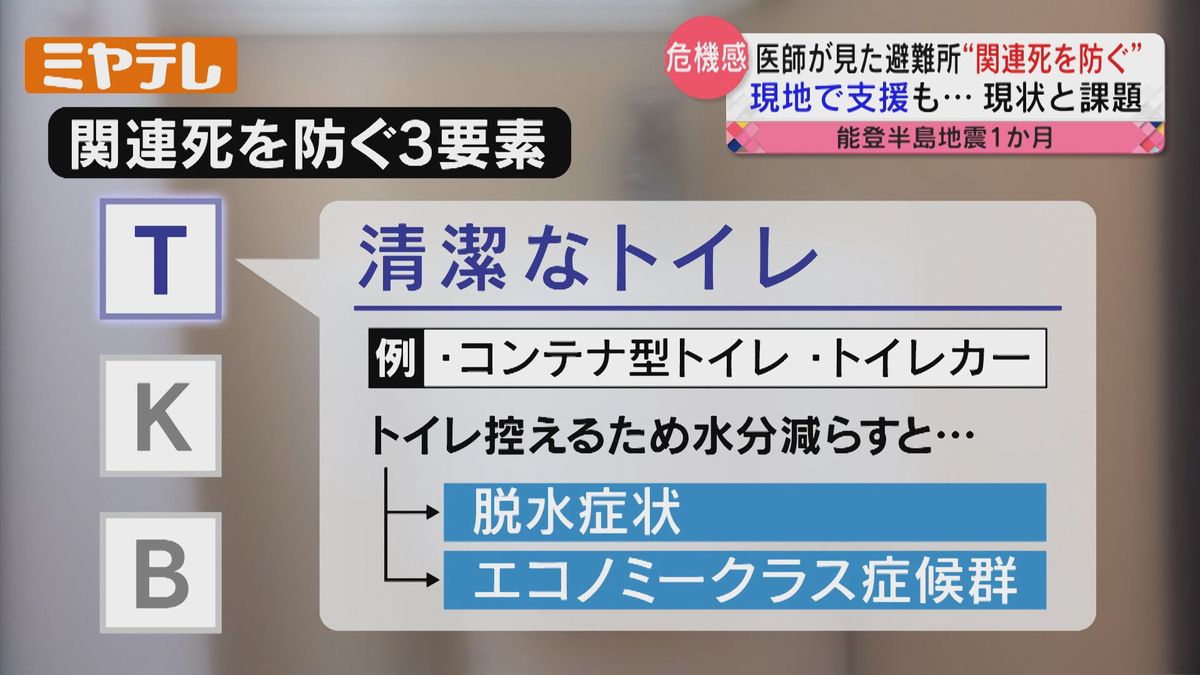

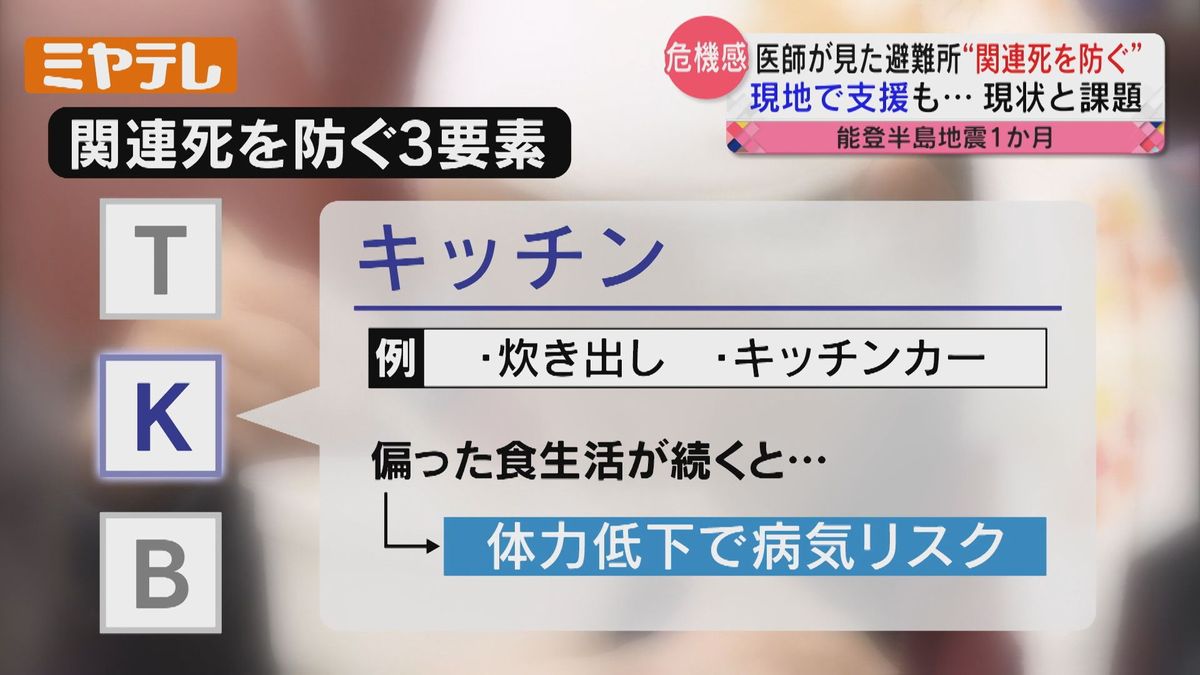

睡眠環境を含め、避難所生活で大切となる3つの要素を「T・K・B」というキーワードで提唱している。

<関連死防ぐキーワード「T・K・B」>

「T」はトイレ。トイレがないと、回数を減らそうと水分を控える避難者が増え、エコノミークラス症候群の危険性がある。

「K」はキッチン。温かい食事が健康面のサポートにつながるため、キッチンカーの活用などを提案。

「B」はベッド。段ボールベッドなどを使いせめて床に直接寝ないことが重要だと指摘する。

東日本大震災からまもなく13年。

能登半島地震では段ボールベッドや仮設トイレなど、東日本大震災と比べて「ツール」の供給はスムーズだったとする一方、植田医師はその使い方に課題が残ると指摘している。

石巻赤十字病院 植田信策医師

「そのツールが生かされていないんですよ。運用されていないということですね。災害が起こった場合に被災地の避難所を運営するのは自治体職員なんです。被災した自治体職員。だからそういう方々にそういうこと全部やるマンパワーがあるかどうか問題があります」

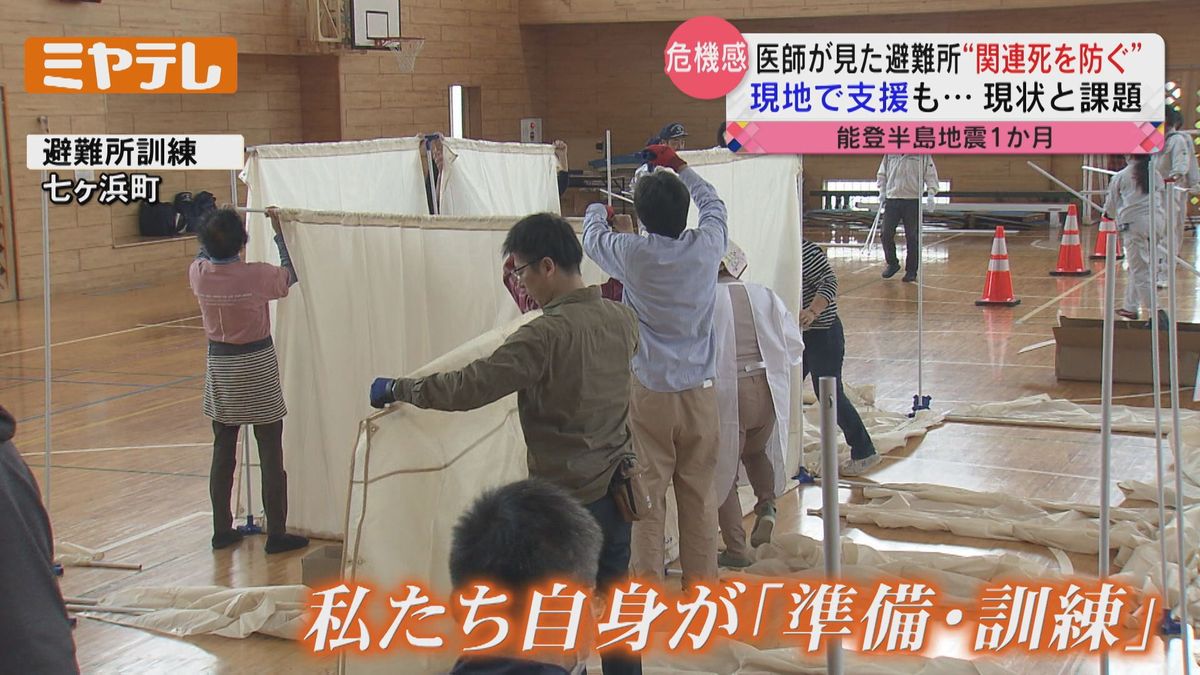

そして、ツールを活用するためには、自治体だけでなく、いつ被災者になるか分からない私たち自身が、その準備や「訓練」をしておくことが必要だと訴える。(写真は宮城県七ヶ浜町で2023年実施した住民参加の避難所設営訓練)

石巻赤十字病院植田信策医師

「段ボールベッドを用いた訓練というのを毎年毎年やり続けていく。できれば支援する側だけじゃなくて住民のみなさんも自分たちで避難所運営ができれば確実ですよね。住民たちで自主的に炊き出しをしている避難所ありました。なんでこれできているのかと聞いたんです。そしたら、毎年お祭りがあるから。お祭りのときにみんな作って、役割分担ができているんですね。そういう形で避難生活も同じくやればいいということがみなさんも分かれば訓練ができると思います。」