長引く断水と避難生活…被災地の現状「備えておくべきもの」は 記者が見た故郷・石川の今

石川県能登地方の出身者である今治支局の三宅記者とともにお伝えしていきます。三宅さんは被災した実家の片付けのため現地入りしたのに加え、被災地のテレビ金沢でNNN取材団として応援にもあたりました。

Q.まず、実家は石川県のどのあたり?

三宅記者:

能登半島の付け根の西側に位置する羽咋市です。今回の地震では、最大震度5強を観測し、市内では1人が亡くなっています。

私は地震発生の翌日、実家へと向かいました。家族は無事でしたが、実家では庭の灯篭が倒れる、部屋の壁が剥がれ落ちるなどの被害。

さらに断水が続きましたが、建物の倒壊はなく自宅で生活ができる状態でした。

Q.石川で大地震が発生したことを知った時や実家やその周辺の被害を見た時の気持ちは?

三宅記者:

実家には、地震発生の翌日の午後8時に到着しましたが、深夜に緊急地震速報のアラームが鳴り、「大地震が来ます」という防災無線が町内に響き渡るなど余震の恐怖で寝られませんでした。

朝になって町内を歩いてみると、倒壊した住宅や崩れた塀が道を塞いでいる場所があったりとこれまで災害がなかった故郷が大変な状況になっていると感じました。

Q.今被災地では、特にどんなことに困っているのか、何を必要としているのでしょうか?

三宅記者:

「断水」と「助けが必要な人の避難生活」です。

まず、「断水」ですが…被災地では地震発生から12日目となった今も、石川県を中心に6万戸以上が断水しています。羽咋市の私の実家も、発生から8日間は水が出ませんでした。

手や顔を洗えない、トイレが使えない、風呂に入れない、洗濯ができない。衛生面の悪化で、体調を崩してしまわないか心配です。

Q.そして、「助けが必要な人の避難生活」ですが…

三宅記者:

お年寄りや小さい子どもを抱いたお母さんなどが「避難所にいるほかの被災者に迷惑をかけたくない」と話すインタビューを多く見ました。

長引く避難生活の中で介助が必要な高齢者や障害者、妊産婦の健康を守るために、避難所の中で避難スペースを分ける対策などが必要かと感じました。

松岡アナ:

どちらについても今一度、私たちも事前によく考えておく必要がありそうですね。

三宅記者:

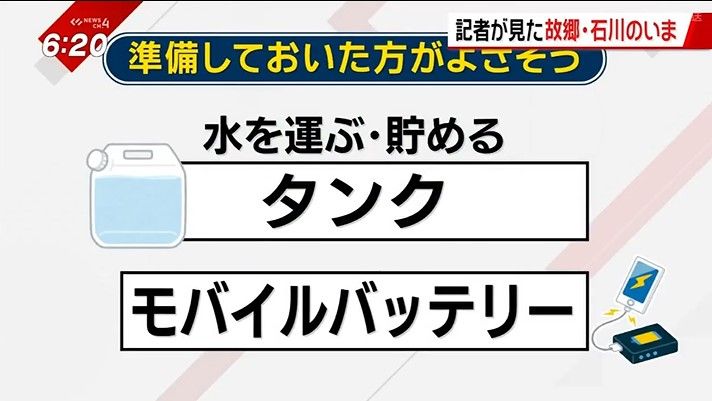

断水についてですが、実家の周辺では「水は近くの川に行けばあるが、水を運ぶポリタンクがどこにも売っていなくて困っている」という声を耳にしました。

また、町の公民館で給水が始まった当初は、1日に1家族で2リットル入りのペットボトル1本の給水だと聞いた。

飲料水などの「水」でだけでなく、携帯用の水タンクなど「水を運ぶもの」を準備しておくことも必要だと思います。

Q.水、以外には何か?

三宅記者:

今や、多くの人にとって一番身近なスマホが使えなくなると、相当困ると感じました。

ですので、「モバイルバッテリー」です。

被災者からは「とにかく情報がほしい」「自分の地域の被災状況が分からず、どんな行動をとれば良いかが分からない」など、情報収集がしたい、という声が目立ちました。

モバイルバッテリー、できれば乾電池式のものを用意しておくべきだと思います。

今後、私たちが住んでいる愛媛でも「災害が起こるかもしれない」ではなく、「災害は必ず来る」と思い備えてほしいと思います。

(2024年1月12日放送)