「全日本農はだてのつどい」 36年の歴史に幕 農耕文化を伝える地域の自慢の祭り 岩手県奥州市胆沢

農業が盛んな岩手県奥州市胆沢の冬の風物詩「農はだてのつどい」が8日に行われました。

関係者の高齢化などで、今回で36年の歴史に幕を降ろすことになった祭り。

「最後の一日」にプラス1のカメラが密着しました。

ワラと火の祭りとして多くの人に親しまれてきた「全日本農はだてのつどい」。

関係者の高齢化が進み、伝統の祭りは最後の開催となりました。

来場者

「すごく楽しいお祭りだと思って毎年楽しみにしていたので、本当にさびしい気持ちでいっぱい」

来場者

「う~ん、仕方ないんだねやっぱりね…ちょっと残念ですけどね」

8日、名残を惜しむように、会場は5000人以上の人でにぎわいました。

奥州市胆沢の冬の風物詩「農はだてのつどい」は、農耕文化の見直しや多世代の交流、地域活性化を目的に1990年、旧胆沢町が主体となってスタート。

直径2.5メートル、長さ4メートル、重さ数トンという祭りのシンボル「大福俵」を厄年の男女が引いて坂を登る「福俵引き」など、子どもから大人まで多くのひとが楽しめる、地域自慢の祭りでした。

しかし、関係者の高齢化により、「大福俵」をはじめとする農具の修繕をすることが難しくなっていたことから、36回目のことしでイベントを終了することが決まりました。

大福俵をつくっていた蜂谷ハツエさん(80)

「年をとったので、外で働くのも大変になったから、うれしいようなさびしいような…」

市内(水沢)から訪れた人

「俵を引いている様子が勇ましくて、自分も一緒に引いているような気になって見ていた」

地元・胆沢地区の子ども

(Q、農業のイメージは?)

「楽しいと思う」

(Q、どんなところが?)

「植えるところとか、それでちょっと(農業の)イメージが変わった」

父親(胆沢・兼業農家)

(Q、なんかうれしいですね?)

「うれしいです。ずっと農業やってきて、子どもたちは遊びがてらだけど楽しんでやってもらっているのが一番うれしいですね」

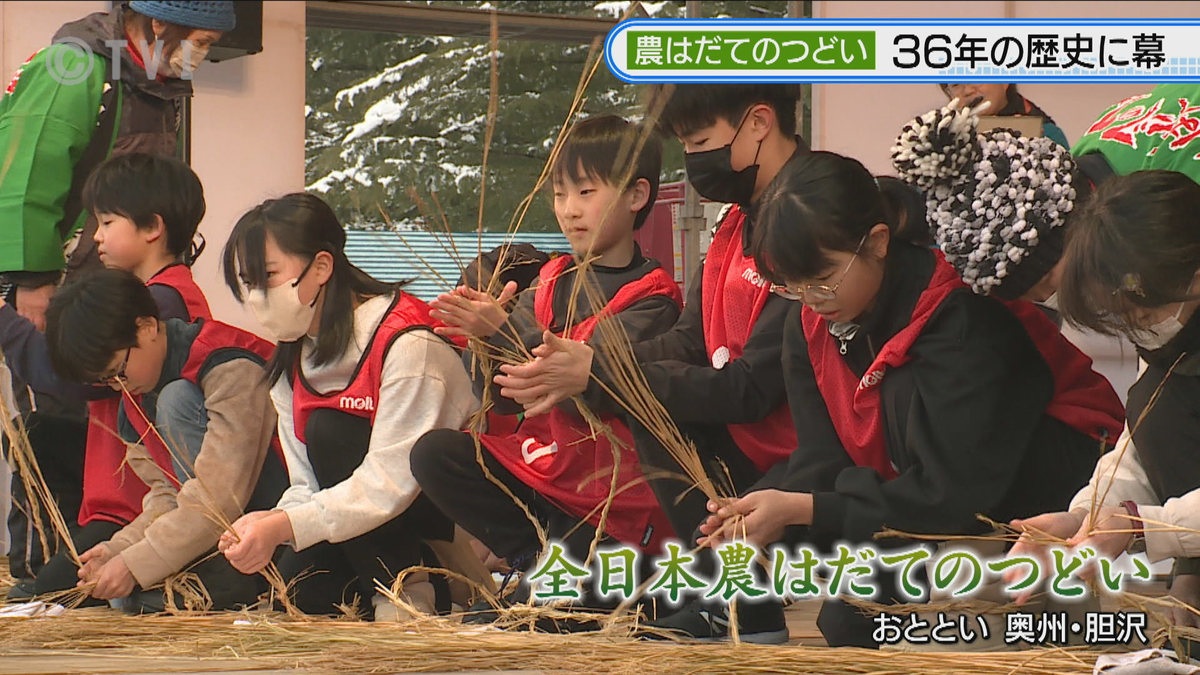

最後の「農はだて」は、地元の小学生による縄ないチャンピオン決定戦から始まりました。

3分間でどれだけ長く縄をなうかを競う個人戦では、若柳小学校5年の千田颯真さんが、2.6メートルで優勝しました。

最後の縄ないチャンピオン 千田颯真さん(若柳小5年)

「少し緊張したけれど優勝できてよかった。最後の『農はだてのつどい』なので、いい結果で終われてよかった」

「豊作を祈願し、農作業の準備を始める儀式」を意味する「農はだて」。

それを再現したのが、田んぼに見立てた雪山に稲わらを挿す行事「庭田植」です。

大勢の観客が見守る中、地元の女性が扮する8人の早乙女が手植えの儀式を行いました。

愛宕庭田植の会 佐々木きみ子 会長(70)

「若い世代に『こういう文化があったんだよ』と教える意味もあったので、孫と一緒にやれたことは私にとって宝物になった」

すっかり日が落ちたころ、「大福俵」を中心にして、厄年の男女およそ150人による「つがい踊り」が始まりました。

例年、祭りのクライマックスを飾ってきたのは「福俵引き」。

コロナ禍で祭りが中止になった2021年以降は行われていませんが、地域の人たちが毎年一番楽しみにしているものです。

福俵引きの経験者 高橋清治さん(60)

「(福俵引きは)節目の年しか参加できないので、自分たちもやっと出番がまわってきたとうれしかった。豊作祈願と自分たちの厄払いにもなるので、豊作坂を登れれば、ことし1年の自分たちの厄が払えたことになるので、うまく厄が払えるかどうか祈願しながら俵を引いていた」

今回は積雪が少なく、残念ながら福俵引きはできませんでしたが、5年ぶりに大福俵が展示され、関係者はそれぞれの思いを胸に見入っていました。

フィナーレの花火。

子どもから大人まで楽しめる農業の祭典「農はだてのつどい」は、その歴史に幕を下ろしました。

いさわのまつり実行委員会 千田淳一 会長

「本当にきょうは最後と言うことで多くのひとに来てもらい、最後まで盛り上げてもらい感謝している。農業のテイストをいくらかでも引き継ぐような、胆沢らしいイベントを立ち上げたいと思っているので、その時にはみなさんに来てもらいたい」

時代とともに新たな形へ…。

「農はだて」の後継イベントは、胆沢文化創造センター前の道路を歩行者天国にして、ことし7月下旬の開催を目指しています。