【解説】相次ぐ水難事故 危険な海や川の“見分け方” 流されたら「○○泳ぎ」 安全な夏休みを過ごすために

21日から夏休みという小中学生も多いと思います。この時期に増える水の事故とその対策について、お伝えします。海も川も、思わぬ危険が潜んでいます。今年もすでに相次いでいる水の事故を防ぐには、どうしたらいいのでしょうか。

●ここは入るな!海や川

●流されたら「○○泳ぎ」

以上のポイントを中心に詳しく解説します。

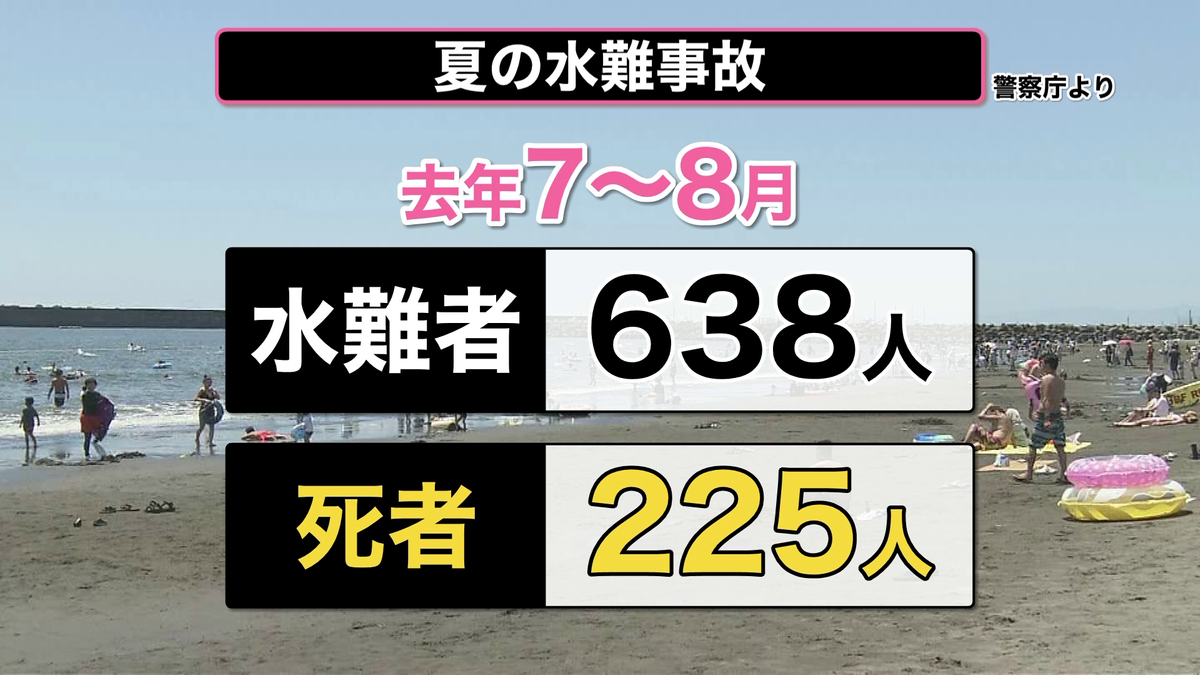

夏場に水難事故がどのくらい起きているのでしょうか。警察が把握しているだけで、去年の7~8月は全国で638人が事故にあっています。そのうち亡くなった方は225人でした。

では海と川、両方で気をつけるべきことを押さえておきます。

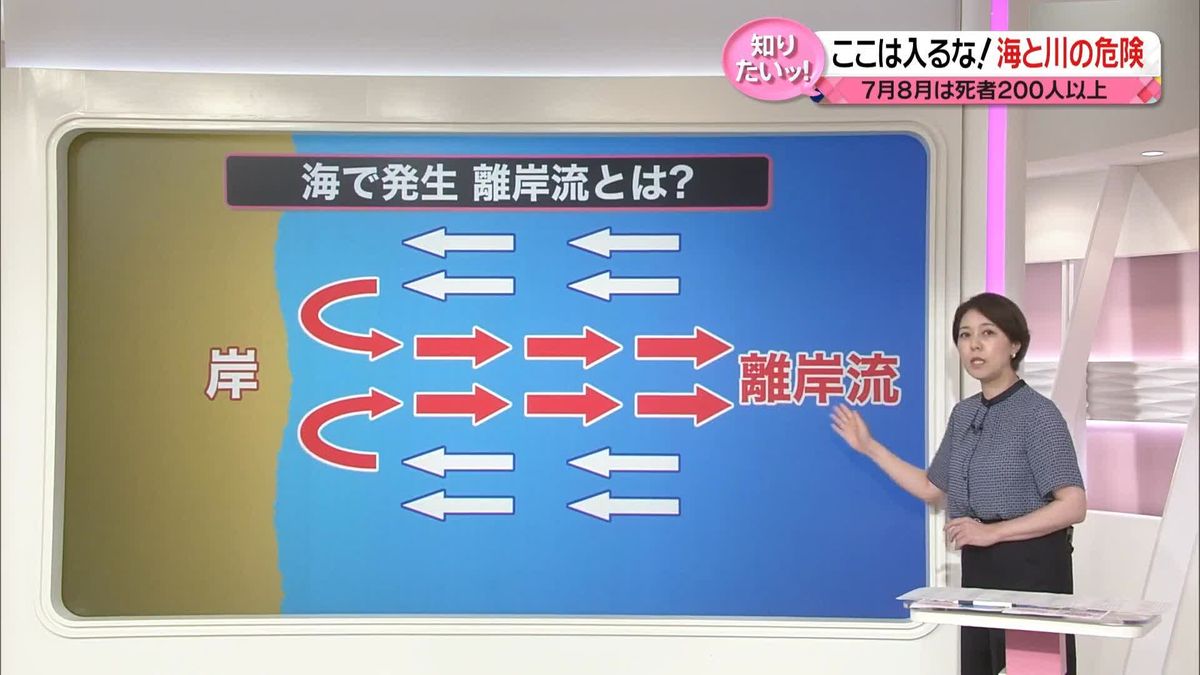

まずは海です。特に怖いのが「離岸流」です。

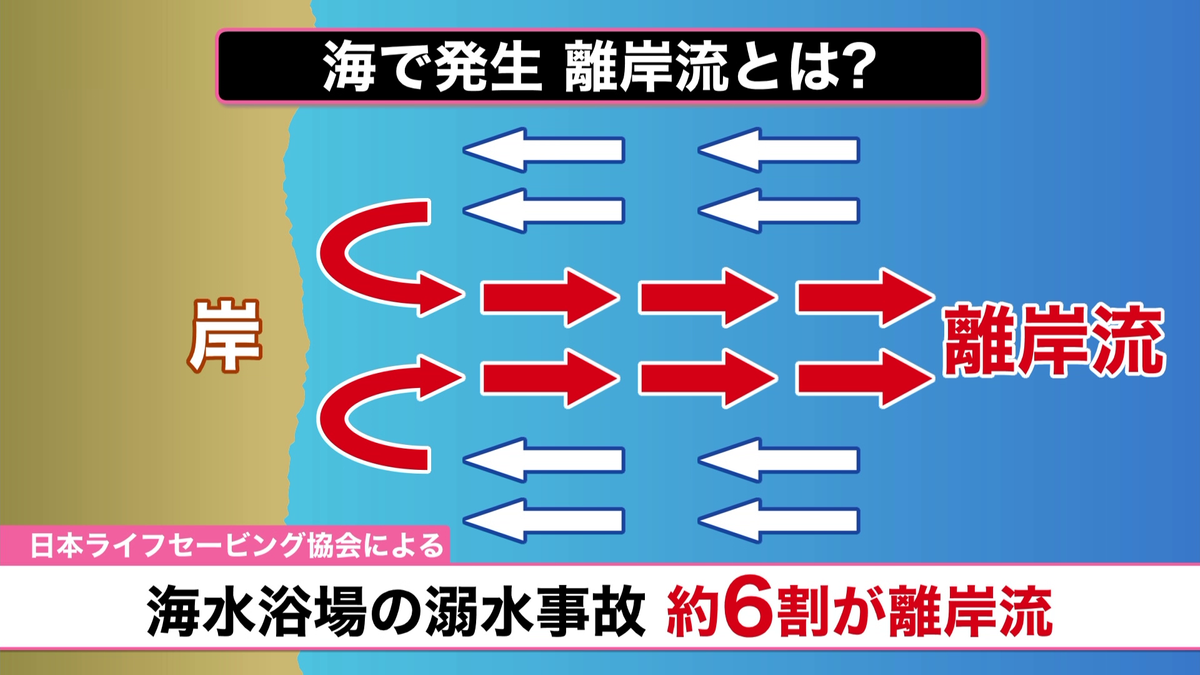

岸に向かって押し寄せた波が波打ち際で行き場を失い、今度は逆方向に、岸から沖に向かって急激な潮の流れが起きることを、「離岸流」といいます。

日本ライフセービング協会によると、海水浴場の溺水事故の約6割がこの離岸流によるものだというデータもあります。

どのように危険なのでしょうか。

離岸流を人工的に発生させたプールでの実験映像では、遊泳者が沖のほうに一気に流されていました。流れは速いところで秒速2メートルにもなるため、オリンピック選手でさえも流れに逆らって泳ぐのは難しいと言われています。

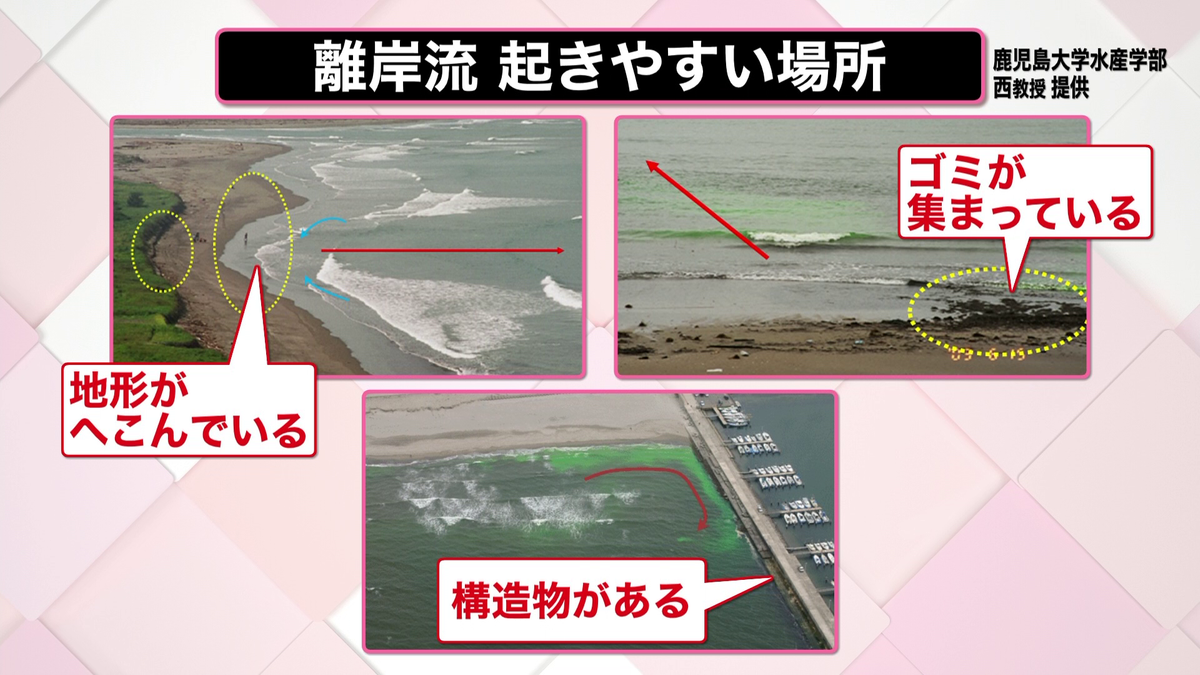

離岸流が“起きやすい”場所はいくつかあります。そのうち3つを紹介します。

まず、岸に向かって地形がへこんでいるところ。次に、ゴミが集まっている場所。そして、構造物がある場所です。突き出した堤防があるような場所は、沖に向かって流れが発生する可能性があります。

これらの場所から、海に入らないようにしてください。

では、自分では気づかずに離岸流に流されてしまったら、どうするとよいでしょうか。流されている最中は岸のほうに戻りたくなりますが、決してあわてず、岸に向かって泳ぐのではなく、岸と平行に泳ぎ、流れから脱出するのがいいそうです。