医療事故再発防止へ新制度始まる 課題は?

キーワードでニュースを読み解く「every.キーワード」。22日は、「医療事故の再発防止へ」をテーマに諏訪中央病院・鎌田實名誉院長が解説する。

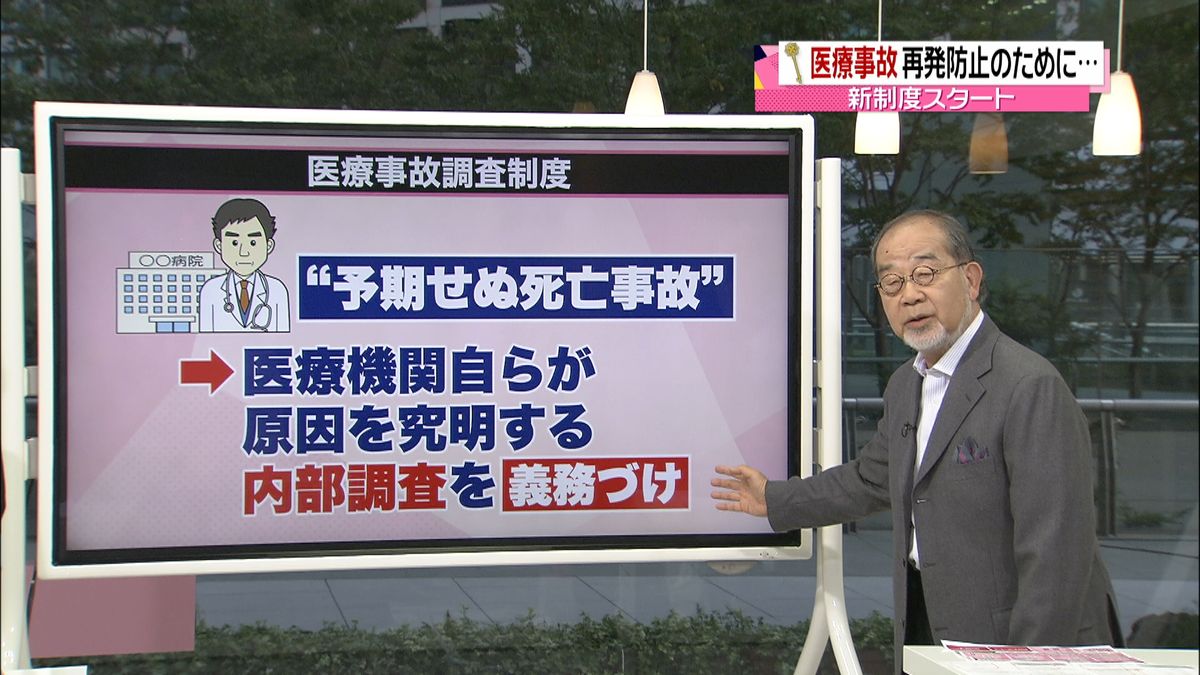

■今月から「医療事故調査制度」スタート

今月から医療事故調査制度という新たな制度が始まった。これは、病院などで手術や検査を受けた患者が死亡する「予期せぬ死亡事故」が起きた場合、医療機関自らが原因を究明する、内部調査を義務づけるというものだ。

■病院の姿勢や説明による「納得」

11年前、医療事故で夫を亡くした北田淳子さん。夫の義典さんは44歳の時、全身の筋肉が次第に動かなくなる難病「ALS」を発症した。入院中、人工呼吸器をつけていたが、その管が外れてしまい意識不明に。その2か月後、49歳の若さで亡くなった。

北田さん「一番最初に思ったのは『自分を責めること』でした。(その日)自分がなぜ帰ってしまったのか、自分が許せなかったというのが一番最初にきた」

夫の義典さんが亡くなったのは、大阪府松原市にある総合病院「阪南中央病院」。まず病院側は、事故の当日に謝罪し、すぐに病院側は内部調査を行ったが、管が外れた原因は最後までわからなかった。

北田さん「何が原因だったのかは今でも残っているんですけど、(病院だけでなく)人工呼吸器の会社に入ってもらって説明をしてもらったということで、ある程度、自分たちの中に落とし込めたというか、気持ちがここで落ち着いたというのはありました」

その後、北田さんは病院からの求めで職員に。今は「患者情報室」で患者と病院とをつなぐ役割を担っている。

義典さんの事故は悲しい事故だった。ただ、北田さんは事故に対する病院の姿勢や説明に、徐々に納得することができたという。しかし、遺族の中には、病院に事故の真相究明を求めても満足な説明も受けることができず、裁判を起こさざるを得ない人もいる。そういった事故の再発を防止しようと、今月スタートしたのが「医療事故調査制度」だ。

■「医療事故調査制度」の仕組み

この制度で、病院側は、予期せぬ死亡事故が起きた場合、まず第三者機関である医療事故調査・支援センターに届け出を行うこと、そして、病院側で内部調査を行い、遺族に説明すると同時に、支援センターへ報告することが義務づけられた。仮に遺族が病院の内部調査に納得がいかない場合には、支援センターによる再調査を依頼することができることになった。また、支援センターは報告された事故の調査結果を分析し、同じような事故の再発を防止するための策を考えて医療機関へ広く伝えるということになっている。

■制度には課題も…安全管理担当者の声

この制度は、医師や看護師の責任を追及するのではなく、同様の事故を繰り返さないようにしようというもの。ただ、次のような課題もある。

この制度では、死亡事故が起きたとき、調査すべきかどうかの判断は医療機関に任されているため、自分たちのミスを認めることになる内部調査を医療機関側が前向きに行うのか疑問視する声も上がっている。そこで、実際にそれぞれの病院で内部調査を行うことになる、安全管理担当者に話を聞いた。

新葛飾病院医療安全対策室・片岡裕佳さん「当事者への対応、どう話しかけるかが、私たちのこれからの課題」

栃木県立がんセンター・永井智恵美看護師長「(内部)調査をすることについては、医療安全管理者もすごく広い意味での神経を使いますし、病院をあげてサポートするという体制は欠かせない」

菊名記念病院医療安全管理室・新村美佐香室長「例えば医療事故が起きて、院内事故調をやって、報告書をまとめることをやっているかといったら、それができているのは、今までもそうなんですけど、ごく限られたところなんですよね。その経験のない施設っていうは、本当に大変だと思います」

この他にも、内部調査のための予算や人の確保などに不安があると話していた。こうした声を受け、医療事故調査・支援センターは、制度開始当初は、調査の判断や質に差が出ないよう医療機関を支援していくとしている。

■きょうのポイント

きょうのポイントは「納得」。私は医者なので、あえて医療者側に立って言うと、費用の問題や体制の問題、まだまだ不備がある中でこの制度が始まったため、十分にやれるかという心配もある。病院側はその家族に対して、できるだけ誠実に、わかりやすい言葉で、専門用語はあまり使わずに、透明性を持って対応するべきだ。新しい制度ができたことをきっかけに、医師に対する不信感や不満感が少しでも減り、「納得」できる人が少しでも多くなるといいと思う。