10代は社会から“ネグレクト”されている――子どもたちの悲痛な声を聞くNPO代表の実感 【子どもたちが、生きやすく】

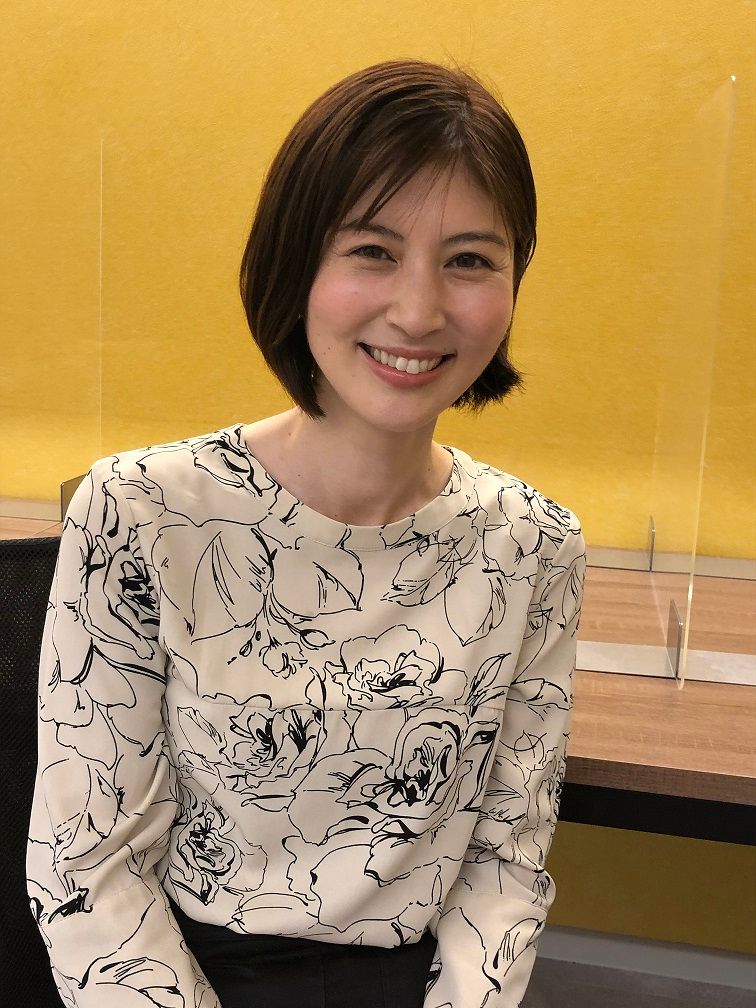

「親、学校、部活のコーチ、社会の期待を背負っているけど、自分は誰が守ってくれるの?」――。こうした10代の悲痛な声を聴いてきた認定NPO法人3keys(スリーキーズ)代表理事の森山誉恵(もりやまたかえ)さん。子どもたちが消費されない社会をつくるために、オンラインとリアルの「新たな居場所」づくりに取り組んでいる。子どもたちの声に耳を傾け見えてきた、今、大人ができることとは――。<取材・文=鈴江奈々(日本テレビアナウンサー)>(前・後編の後編)

■10代の子どもは“難しい年代”

――特に10代の子どもたちの支援に力を入れているのはなぜでしょうか。

胸を痛めるような幼児虐待もありますが、多くの親は子どもが幼少期の時に「ただただ生きてくれたらありがたい」という思いを持っていると思います。しかし、子どもが10代になってくると、「勉強を頑張ってほしい」「いい学校に行ってほしい」という思いに変換されていくこともある。さらに成長にしたがって正常な発達段階として親から少しずつ離れていくので、小生意気な口もきいてくる。親は腹立たしかったり、焦りを煽られたりするので、大前提としてとても難しい年齢です。

そうした10代の子どもたちを親や先生しか支える人がいない。その構造自体がいびつさを生んでいると思います。親は子どもの事が心配だし、自分がもし死んでもちゃんと生きていてほしいという思いがあるので、子どもを追い込んでしまう要素はありますよね。だから構造を変えていかないと難しいなと思いますし、社会がどうやって肩代わりするか、その間に入っていくか。そういう考え方から、Mexやユースセンターをやっています。

行政の支援は「子育て支援」とくくられるので、10歳以下で終わることが多いんです。児童館や学童も小学校高学年になると使われなくなる。図書館や公園も大人の憩いの場になっていて、子どもが長時間、親と距離を取って誰かと過ごす社会の接点としてはなかなか難しい。

だから10代の居場所は、塾やクラブ活動などお金のかかる場所になります。結果的に社会資源に頼れる家庭とそうでない家庭と、経済力で差が出ているのが現状です。経済力にかかわらず子どもたちが過ごせる場所が増えていかないといけないなと思っています。

■社会から“ネグレクト”される10代

いろんな子ども支援ができても利用者は10歳以下ということが多いのが現状です。子ども食堂や児童館もそうですが、大人が想像しやすい「子ども」である10歳以下に届くものは増えるけれども、一番難しい思春期の子向けにはなかなか増えない。もしかしたら社会から一番ネグレクトされている存在かもしれないと感じます。こども家庭庁もスタートしますが、子ども政策が10代の子どもたちにも向けられることを願っています。

――「社会からネグレクトされている」というのは、ショッキングな言葉ですが、それが現場での実感なのでしょうか。

そうですね。親の期待を背負って、学校や部活のコーチの期待を背負って、社会の期待を背負っているけど、じゃあ自分は誰が守ってくれるのっていうと、誰も守ってくれてないというのが10代なんじゃないかなという感覚はとてもあります。

■大人の役割とは?

――ユースセンターを開設して1年。どんな課題がありますか?

スタッフの研修や育成に苦労しています。どうやって介入して援助していくか、どうやって更生させるかという考えの人たちが多い。だから「ちょっと待ってください」と止められる事がスタッフには違和感がある。アプローチの仕方が違うんですね。

ユースセンターで子どもたちが休んでいるのに話しかけたくてしょうがないし、自分が助けてあげたくてしょうがないし、自分の幼い頃の話をしてあげたくてしょうがない。それが子どものためになるのかっていうのを冷静に考えることよりも、目の前の子たちに何か自分がやってあげたいっていう気持ちが先行してしまうんです。子どもたちはせっかく安心して使っているのに、求められていないのに干渉してしまう、それを止めるのがすごく大変です。

――大人としては子どもを思ってのことでも、子どもの視点からみると、それは求めていることと違うこともあるんですね。

そうなんです。だって親と一緒なんですよね。「ほっといてはいけない」「この子をなんとかしなきゃいけない」と親も思っているから。「あなたはこうしなきゃいけない」とか「私が何とかしてあげる」「もっと頑張れ」というメッセージを子どもたちは第三者から言われていることになってしまいます。子どもたちは、そこから逃げたくてどこかに行きたいのに。結局、その場所には行かなくなるんだと思います。誰も悪気はないんですけれどね。

10代の子どもたちが本当に何を求めているのか。ひとりの個人として尊重しつつ、時には待ちつつ、子どもたちが休みたい時には、それを安全な形で保障するということも大人の役割だと思います。自分が焦って子どもにぶつけるというのは、もしかしたら子どものためという名目のエゴかもしれない。私たちの取り組みに共感して入ってくるスタッフですら、なかなか止められない。やはり子どもの声をちゃんと聞く、子どもが何を求めているか冷静に大人が考える、その重要性を感じます。

■“親心”が子どもの息苦しさに?

――子どもが問題を抱えていた場合、親や先生も悩んでいると思います。

私自身も親ですし、おそらく親御さんも学校の先生も、子どもが苦労する、もしくは自分が苦労したからやっているということが大半なんじゃないかなと思います。もともとの思いはそこから出発していたとしても、「教育虐待」のように子どもを追い込むのは自分の焦りが優先した結果だと思います。焦る気持ちと子どもは大切だという気持ち。その2つの感情が自分の中でごちゃごちゃになって、どちらかというと、焦りの方が優位に立っている。それを大人が自覚するところから始めないと、子どもには一緒に伝わってしまう。

結果として「頑張らないと自分は駄目なんだ」とか、「親に愛されていないんだ」というメッセージで伝わってしまっているというのを、子どもたちと接している中でとても感じます。一方では、そうした責任を親や先生だけが抱えないように、特に親離れが始まる10代の子どもたちを支える仕組みが社会に必要だと思います。

■自分を責めないで

――悩みを抱えている子どもたちにメッセージをお願いします。

とても難しいですが、もし死にたいという気持ちがある場合、それは紛れもない事実だと思います。ぽっとそういう感覚はでてこないですし、いろんなものが積み重なった結果だと思います。その気持ちは否定しなくていいと思います。その気持ちすらも否定してしまうと、おそらく、誰も、自分自身ですら自分のことを気づいてあげられなくなってしまうと思うので。

そういう感情にさせてしまったのは、やっぱり社会の方に圧倒的に責任があると思いますし、大人の一人としてすごく申し訳なく思っています。みんなが不幸と感じていたら、それは、みんなが劣っているからではなくて、日本の社会の人権意識が低いことや社会システムが遅れているから。だから、自分を責める必要はないし、「日本のあり方が世界の常識ではない」ということを知ってもらえたらと思います。日本は精神的幸福度でいったら後進国。今はYouTubeやNetflixなどでも世界を見られるので、できれば日本以外の常識に触れてほしいです。

<森山誉恵(もりやま・たかえ)>

認定NPO法人3keys(スリーキーズ)代表理事。慶應義塾大学法学部卒業後、子どもたちの生まれ育った環境によらず必要な支援が行き届くことを目的としたNPO法人3keysを設立。全国子どもの貧困・教育支援団体協議会幹事。

<連載企画>『子どもたちが、生きやすく』

少子化が進む一方で、子どもたちを取り巻く環境は複雑さを増し、社会の課題は山積しています。今、子どもたちの周りで何が起きているのでしょうか。日本テレビ系列のニュース番組『news every.』は「ミンナが、生きやすく」が番組コンセプト。この連載では「子どもたちが、生きやすく」、そのヒントを取材します。