「税金で動いている限り試行錯誤できない」 名だたる大手企業が熱視線を送る“尾鷲の森” 衰退する林業の“起死回生の一手” 木を切らずに森の価値を高めた方法とは…? 三重・尾鷲市

「税金で動いている限りは、行政の仕事は試行錯誤ができないんですよね」

こう語るのは、市役所の課長。企業活動の一環として組み入れられれば、何百年先の林業の新しいアプローチになるかもしれないと、前例のない挑戦を率いることになりました。失敗が許されないチャレンジで、森に再び価値を見いだすことはできるのでしょうか。

かつての栄えた姿を取り戻す…林業復活のカギは「脱炭素」

人口1万5524人の三重県尾鷲市。山と海に囲まれ、面積の92%を森が占めます。今、この“尾鷲の森”に興味を持つ人が、全国各地、さらには海外からも、ひっきりなしにやってくるのです。

案内するのは、尾鷲市役所水産農林課の芝山課長です。林業の厳しい現状を、訪れた人たちへ訴えます。

尾鷲市水産農林課 芝山有朋課長:

「木を切って植えようという人が減ってしまうんですね。価値なんです。そこにどう価値をつけていくのか。僕らの一番の最終的な課題は、そこになります」

かつて林業で栄えていた“尾鷲の森”。その姿を、今はもう見ることはできません。樹齢約60年の木を売っても1本7080円にしかならず、間伐した木は運べば赤字になるからと残されたまま。林業の立て直しが尾鷲の行く末をも左右します。

さらに、日本有数の漁場で魚種の多さが自慢の尾鷲の海でも、ある異変が起きていました。「極端に言うと水揚げ量が半分以下になった」と話す漁師。原因は特定されていませんが、海水温の上昇や黒潮の蛇行、さらに、森と海の関係を指摘する声も。

尾鷲では、山の栄養分が海に流れ込むことで、豊かな漁場を作ると考えられています。以前は毎年、漁業関係者が山に入り、植林活動をするほどでした。森の整備が行き届かなければ、海にも影響が及ぶ恐れもあるのです。

森と海、そして市民の暮らしを守るため、尾鷲市は3年前から新たな取り組みを始めました。芝山さんたちが中心となって進めているのが、“木を切らず”に森の価値を高めることです。その方法とは…?

尾鷲市水産農林課 芝山有朋課長:

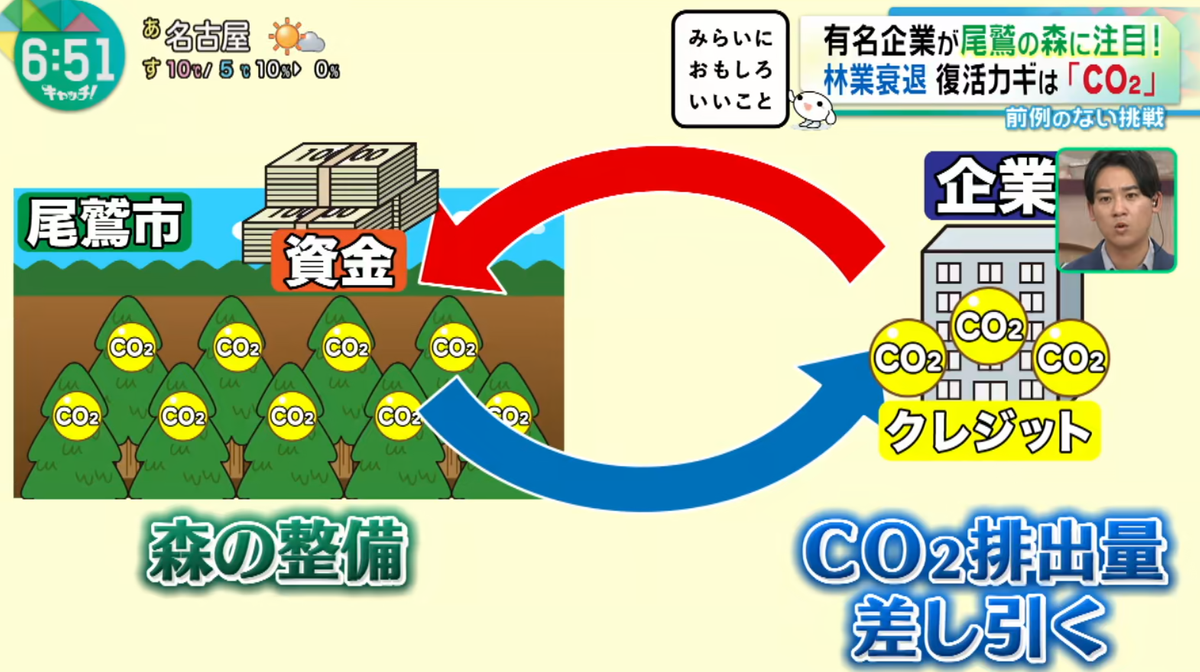

「我々はクレジットを企業に販売させていただいて、そこで得た収益を尾鷲市の山の手入れに使っていくというサイクルをつくりたい」

「クレジット」とは、森が吸収した二酸化炭素のことで、国が認証する制度です。企業はクレジットを買うことで、自社の二酸化炭素の排出量を差し引くことができ、尾鷲市は収益を森の整備にあてることができるのです。

“尾鷲の森”を企業にアピール トップセールスさながらの売り込み作戦

クレジットの売買をきっかけに、一次産業の復活を狙う芝山さん。このクレジットを、いかにして企業に売り込むのか。芝山さんたちが考えたのは、尾鷲に関心を寄せる企業などを招き、森の可能性を知ってもらうことでした。

荒れた森を回復させている現場を紹介し、クレジットを買うことで森がどうよみがえっていくのか企業にアピールします。実際に森の整備を体験してもらうワークショップも開催。

この取り組みに関心を寄せているのは、業界1位の引っ越し業者や、CO2排出のイメージがない求人情報サイトの運営などを行う企業、誰もが知るIT企業など多種多様。

サカイ引越センター:

「引越センターというのはCO2をかなり排出するので。我々がつぶした環境なので、我々の代で何か一つでも、次の世代に残せるような取り組みを一緒にさせていただければと思います」

ディップ:

「環境負荷が低いからというわけではなく、(社会の)一員として我々もやっていきたいっていうことですね」

尾鷲の魅力を知ってもらう場所は森だけではありません。日が暮れると、漁港をディナー会場へと変身させ、地元食材にこだわった料理で自然の豊かさをPR。

さらに、企業のもとへ芝山さんが動き、市長との仲介役を務めます。尾鷲の本気度を示すため、まさに“トップセールス”の売り込み作戦です。

こうした企業とのやりとりを重ねるうちに、芝山さんは手応えを感じ始めていました。

そして、3年かけた企業との交渉で、ひとつの答えが出されました。LINEヤフーと10年に渡る長期契約を結び、年間500トンCO2のJクレジットの購入が決まったのです。これが尾鷲市で初の契約となりました。

LINEヤフー 西田修一執行役員:

「単純に森の保全だけではなくて、海も含めてトータルで取り組もうとしているところが、尾鷲ならではの大きな魅力かなと思います」

ようやく実を結んだ、芝山さんの手探りの挑戦。“脱炭素”を追い風に、森に新たな価値を見いだしたのです。

尾鷲市水産農林課 芝山有朋課長:

「いまこそ山の価値は一番高いはず。経済のサイクルと合っていないだけ。ギャップをどう埋めるかだと思うし、そこを埋められるのが企業だと思うんですね。そこをつないでいきたいと思います」