「医療的ケア児」が自立するためにできること 福祉サービスの地域格差に直面した母の思い【わたしらしく生きるプロジェクト】

日常的に医療行為を必要とする「医療的ケア児」の毎日の介助には、どうしても親の負担が大きくなる現状があります。子どもの「自立」をどう支援するのか。その課題に向き合う、広島の家族と団体の取り組みを紹介します。

板東彩さんは、5歳の双子のりくくん・りんちゃんを連れて、広島駅から新幹線でお出かけです。バギーに乗っているりくくんは「医療的ケア児」のため、自分で自由に体を動かすことはできません。

子どもたちにとって初めての新幹線です。行き先は東京で、全国の「医療的ケア児」が集まるイベントにりくくんが参加します。

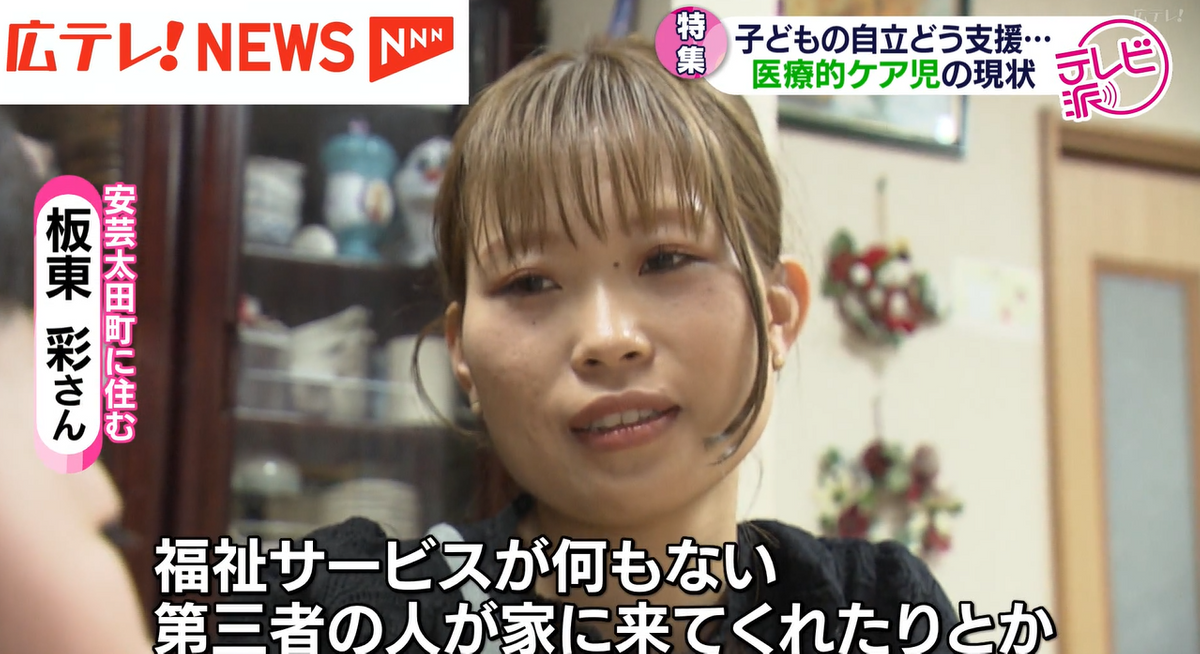

■板東彩さん

「全然寝なかった。まあまあ早く起きたので(体力が)もつかなって。」

家族が暮らすのは、広島県安芸太田町です。きょうだいの趣味は、イマドキ。YouTubeを見ることです。

生まれつき、筋力の低下や呼吸障害などの重い症状があるりくくんは、2歳で気管を切開し、たんの吸引や夜間の人工呼吸器など、多くの「医療行為」を必要としています。

食べるものは、ミキサーにかけたペースト食です。

日々思い知らされるのは福祉サービスの「地域格差」です。

■板東彩さん

「何もないんですよ、福祉サービスが。第三者の人が家に来てくれたりとか。全部家族でやるしかなくって。どこに住んでいても、同じようなサービスが受けられたらいいなというのは、つくづく思うんですけど。」

りくくんのためにできること

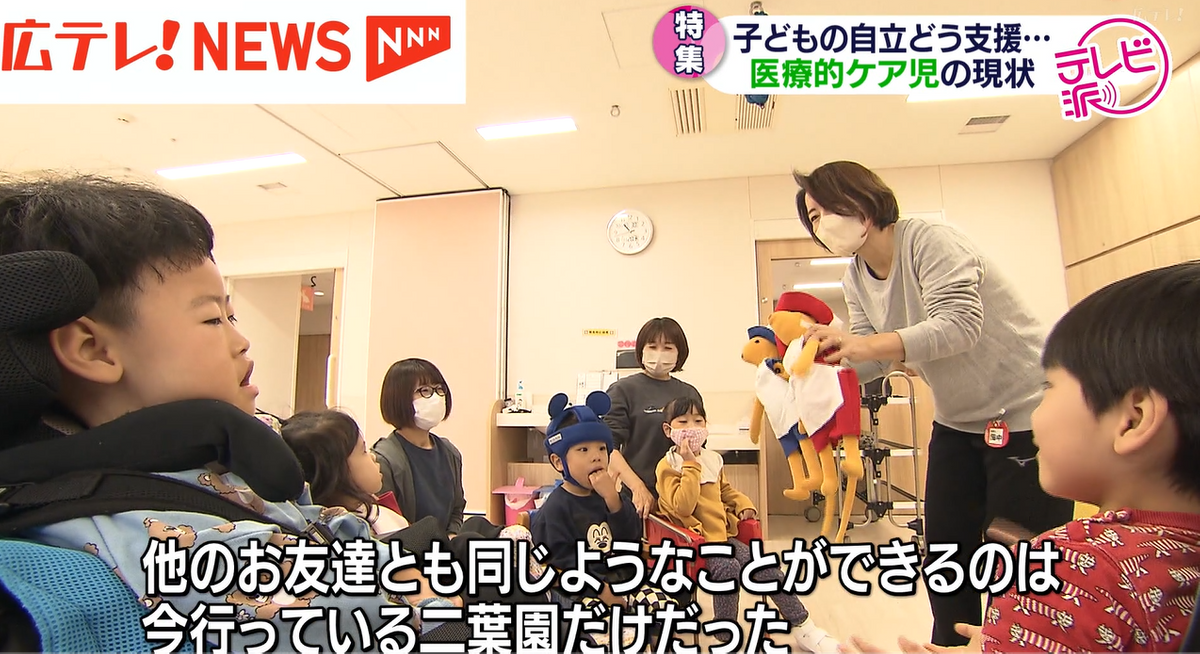

好奇心旺盛なりくくんは、広島市東区の児童福祉施設「二葉園」に通っています。

ここでは、保育士が子どもの発達に応じて学びを提供するほか、医師や看護師が体調の変化にすぐに対応できる体制を整えています。

広島県内の「医療的ケア児」はおよそ500人です。小学校入学前の子どもが通う公立の施設は、5か所ありますが、りくくんのように多くの医療行為が必要な場合、母の手を離れて過ごせる施設は限られています。

毎日の送り迎えは、板東さんがしています。安芸太田町から広島市まで高速道路を使わず、片道2時間。金銭的な負担と体調の急変に備えるためです。

■板東彩さん

「他のお友達とも同じようなことができるのは、今行っている二葉園だけだったので。正直しんどいけど、連れていくのが。でも、確実に本人のためになっているのが目に見えてわかるので、私も頑張れるかな。」

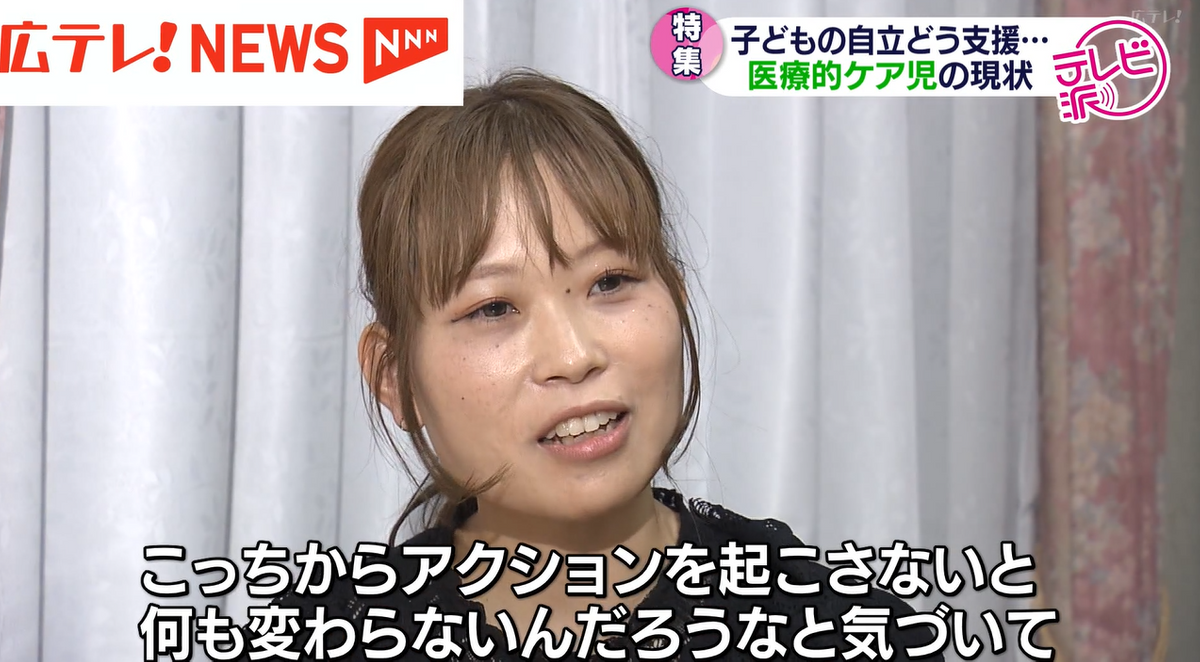

毎日、施設への送り迎えと双子の子育てに追われています。ひとりで過ごすのが難しいりくくん。板東さんは、大切にしてきたことがあります。それは「自立すること」と「挑戦すること」です。

■板東彩さん

「お母さんがいなくても、ちゃんと自分の世界を持ってほしいと思っているので。」

■りくくん

「ママいないの?」

■板東彩さん

「ママはいるんだけど、いない時間も必要でしょ?」

■りくくん

「え~ん」

■板東彩さん

「やっぱり、家でずっといるだけじゃ成長しないなというのがあって。こっちからアクションを起こさないと、何も変わらないんだろうなと気づいて。」

りくくんも体験!重度の障害がある子どもたちも楽しめるスポーツ教室

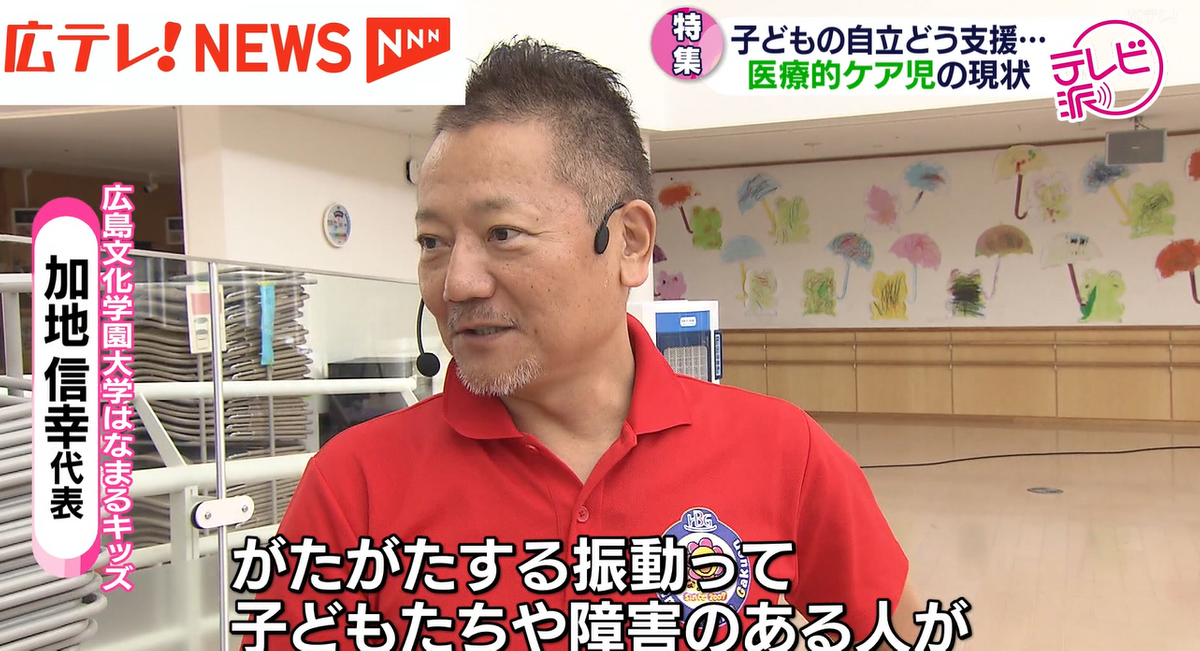

そんなとき知ったのが、東京で開かれる「医療的ケア児」を対象にしたイベントでした。そのイベントに、広島から参加する団体があります。福祉を学ぶ学生や支援者が集まる「広島文化学園大学はなまるキッズ」です。重度の障害がある子どもも楽しめるスポーツ教室を、毎月開いています。

■広島文化学園大学 はなまるキッズ 加地信幸代表

「ガタガタする振動って、子どもたちや障害のある方が笑顔になったり、楽しそうな声が出たりとか、『快』の感情になることに気が付いたので、これは、スポーツとして何か使えないかなと思って考えて。」

台車やハンモックに乗り、介助は受けながらも体を主体的に動かす運動を考案しました。パドルボートで川をくだる「SUP」もそのひとつ。りくくんも体験者のひとりです。「はなまるキッズ」が東京のイベントに参加するのならと、板東さん家族も思い切って遠出を決意しました。

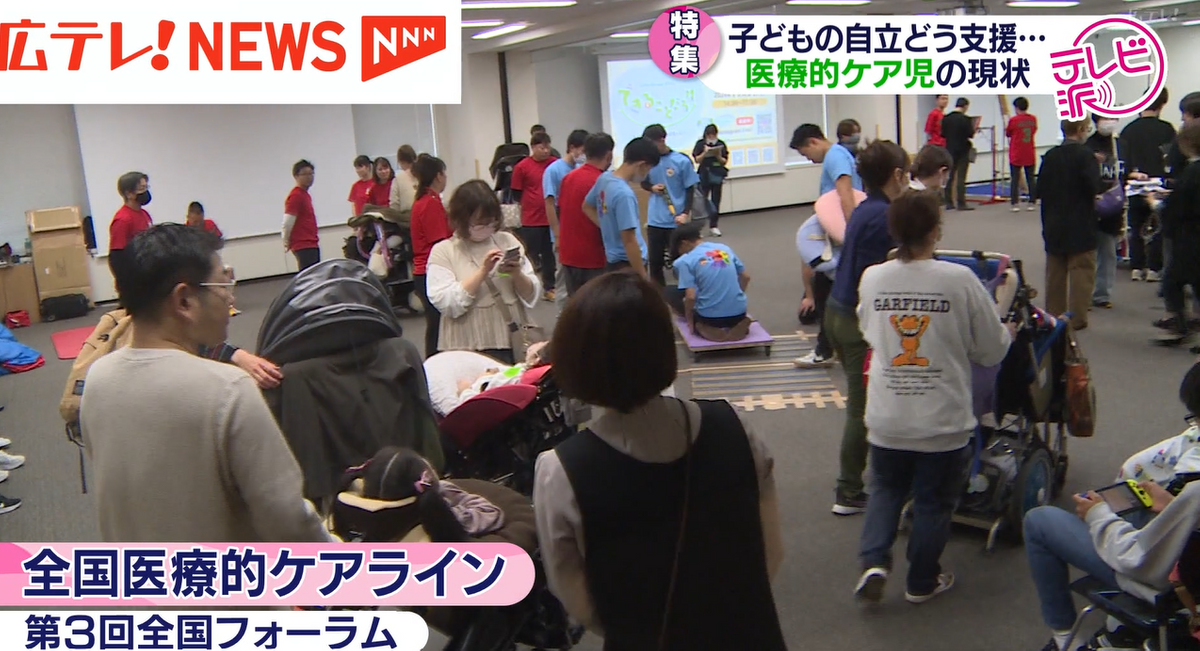

初めての長旅を終え、東京のイベント会場に向かいました。全国から「医療的ケア児」と、その家族が集まってきました。

テーマは「できることだらけ」。風や振動を全身で感じたり、機械を動かしてゲームをするなど、初めて目にする「遊び」に挑戦していました。

りくくんは、初対面のスタッフでも人見知りしません。母の手を離れ、たくさんの人とのコミュニケーションがとれていました。

一方、隣の部屋では講演会が開かれていました。テーマは「医療的ケア児」の自立に向けた課題です。親に頼りきりにならないような、介助の仕組みづくり。家族が直面している課題の解決を探りました。

■全国医療的ケアライン 村尾晴美副代表

「特に、社会とつながるスタートとなる保育園の役割は大きいと感じていて、小さいころからスムーズに社会参加できることが、重要です。」

広島から参加した「はなまるキッズ」の取り組みは、大盛況でした。

■石川県から参加した親子は…

「自分が抱っこして乗せてもらうのはあっても、誰かにだっこしてもらうのを、自分が撮影しているのは初めてだったので、すごく新鮮で。自分の手をちょっと離れていったなという感じが。」

■板東彩さん

「本人もやりたいと言ってできたので、東京まで来てよかったなと思いました。(りくくんは)医療ケアが重い子なんですけど、重いと「どうしてもこれはできないだろう」とか思われがちなところがある中、ちゃんとできることが証明できたというか。医療ケアがあってもなくても、ちゃんと気持ちさえあればできるかなって思いました。」

医療的ケア児への支援は、地域格差をはじめ課題が多いのが現実です。それでも、正しい理解と協力でできることはずっと増える。子どもたちが、自分の人生を歩めるような支援の在り方が問われています。