日露戦争に出征の兵士が富山の家族に送った手紙 孫が本にまとめる

戦後80年の今年、日本テレビ系列各局では「いまを、戦前にさせない」をテーマに特集をお伝えしています。

日露戦争に出征した兵士が富山の家族へ宛てた手紙を、孫の男性が1冊の本にまとめました。

本のタイトル「望郷の月」は、ちょうど120年前のきょう、1905年2月20日に書かれた手紙から名づけられています。

戦地で月を見上げた兵士の、平和への願いが込められた手紙。吉田記者のリポートです。

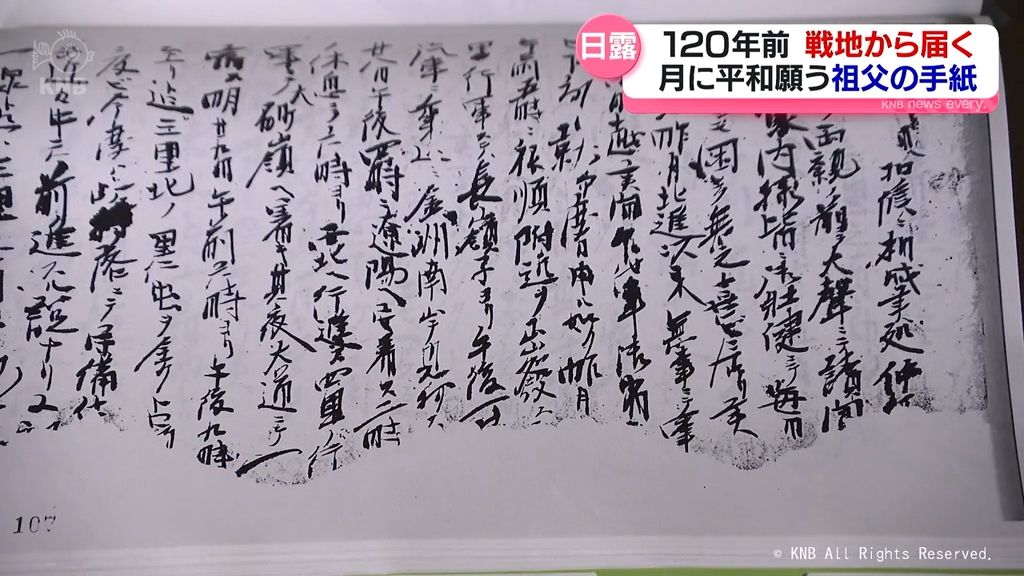

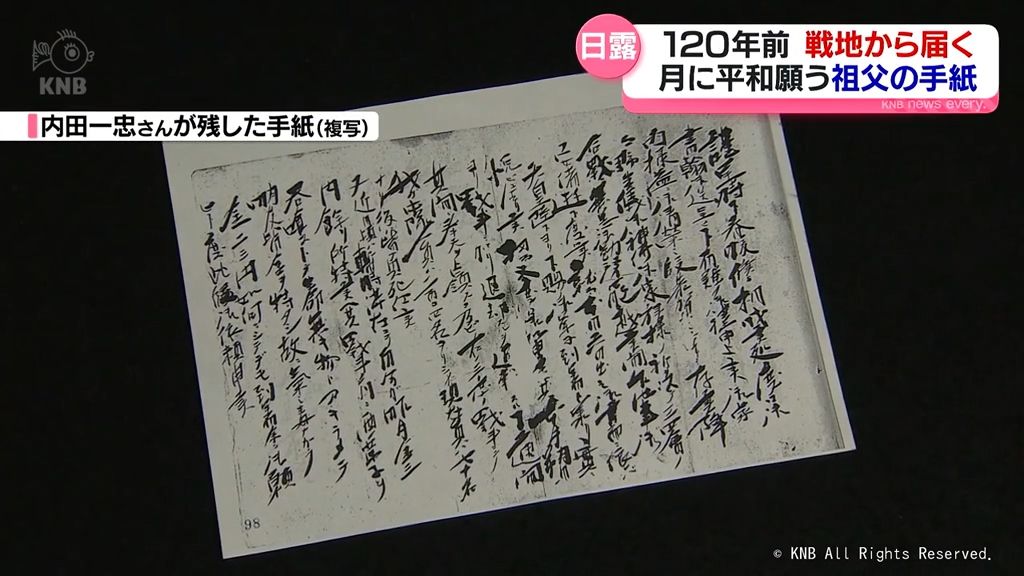

「我が中隊人員は二百四名をりしが現在員は七十名なり」祖父の戦地からの手紙

今から120年前、富山から日露戦争に出征していた兵士、内田一忠さんが残した手紙です。

「我が中隊人員は二百四名をりしが現在員は七十名なり。後は皆負死仕候(つかまつりそうろう)」

吉田記者「こんにちは、よろしくお願いいたします」

手紙を書いた一忠さんの孫で、立山町に住む内田忠保さん(73)です。およそ40年前、自宅の蔵で、祖父が残した大量の手紙を見つけました。

内田忠保さん「204名が出て行って50名おりません、寂しくなりましたって書いてきていたりとか。何回も大戦に出て行ってね。早く平和になってほしい、帰りたいって、そういう気持ちだったと思いますよ」

1904年から5年にかけて、朝鮮半島と満州の支配権をめぐり、日本とロシアが争った日露戦争。

戦闘に参加した日本の軍人と軍属の総数は、戦地と後方勤務をあわせて108万人にのぼり、8万4千人以上が命を落としました。

当時20歳だった一忠さんは、結婚したばかりの妻・ナツさんを富山に残して出征し、旅順や奉天での戦いに加わりました。

手紙の中には、戦場で目にした生々しい状況も記されていました。

内田忠保さん「小隊長ハ打首二成サレシ、とそういう表記がありますね」「生首ヲ一打二 大根ヲ切ル余二致サレタリ…」「恐ろしいことですよ、本当」

一忠さんがしたためた手紙は170通にのぼりました。中隊本部で書記のような任務を担っていたこともあり、悲惨な戦地の状況や、当時の苦しい胸の内などを書き残し続けていました。

内田忠保さん「みんな大変だったと思います。幸せをみんな壊していくというか、そのエネルギーがあったら、もっと生産に勤しむとか、もっと知恵をよそに使うとか…こんな無駄な時間と労力と命って、だめだと思いますね」

一忠さんは戦争が終わって故郷に戻り、66歳で亡くなりました。