【解説】『牛タン』なぜ仙台名物?戦後の和食職人と敏腕営業マンの物語【そもそも.】

2025年度1回目の「そもそも.」は、初心に立ち返り皆さんご存知の仙台グルメを紐解きます。

今回はテーマは、「そもそも、なぜ牛タンは仙台名物?」です。

アメリカ兵、という説もあるが…仙台牛たん振興会は“否定”

戦後、仙台にいたアメリカ兵の皆さんが牛肉を好んで食べたけど、タンだけが余ったのでそれを焼いて食べたのが始まりって聞いたことがありますが、今回、「仙台牛たん振興会」の次長、小野博康さんに話を伺いました。

小野さんによると、当時、牛肉に関しては丸々1頭ではなく、ロース、ハラミといった部位ごとに輸入していたそうで、タンだけが余るということは考えづらいということなんです。

仙台名物になったきっかけについて、教えてもらいました。

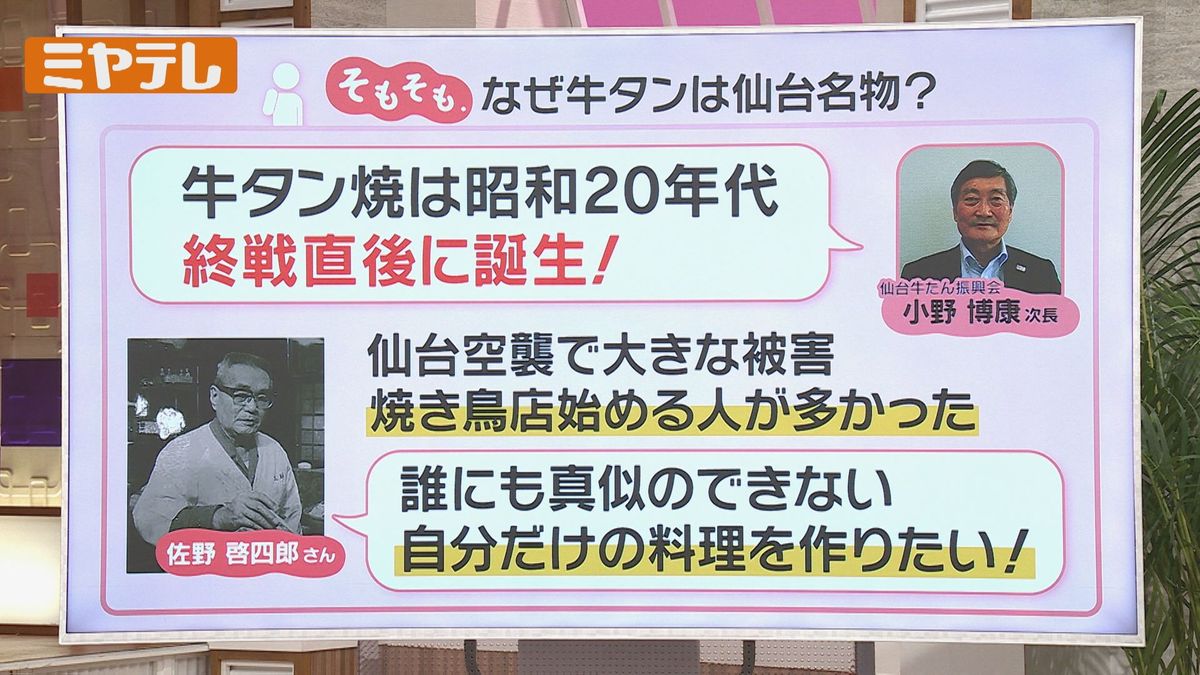

まず、牛タン焼はいつからあるのかー。

昭和20年代、時代背景としては終戦直後。

仙台も空襲を受け大きな被害があった中で、戦前、和食の職人をしていた佐野啓四郎さんという方が、炭と網と鶏肉があればできる焼き鳥店を始めることにしました。

チャレンジ精神が豊富な方で、「誰にも真似できない自分だけの料理を造りたい」と考える中、ある日、洋食店で食べたタンシチューの味に感動。

安く仕入れられたこともあり、メニューに「牛タン」を加えることにしました。

しかし。

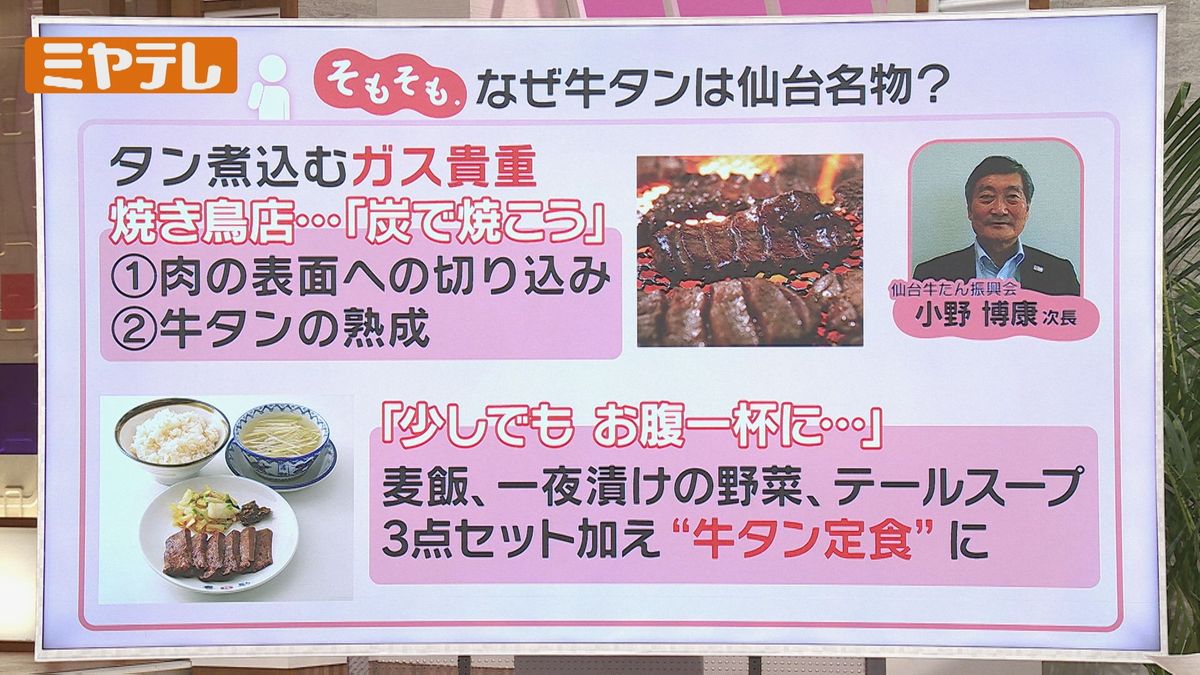

タンシチューを作ろうにも当時、ガスは貴重。

何日もタンシチューを煮込むことは叶わず、焼き鳥店といえば炭。

炭で牛タンを焼けないか、試行錯誤が始まります。

一番の課題は焼くと固くなってしまうこと。

そこを佐野さん、研究の結果 編み出したのが、

肉の表面への切り込みと、牛タンの熟成という調理法。

肉に包丁で切れ目を入れ、塩コショウをしみこませながら2~3日熟成させると柔らかくなるという、今にも続く調理法を発明しました。

そして、当時は食糧難、誰もが常にお腹を空かせていた時代。

少しでもお腹いっぱいになるよう、白米よりも安い麦を混ぜた「麦飯」

漬物よりも時間をかけずに調理できる「一夜漬けの野菜」

タンと同じく需要があまり無かったしっぽからダシを取った「テールスープ」

この3点を加え、牛タン定食として提供を始めました。