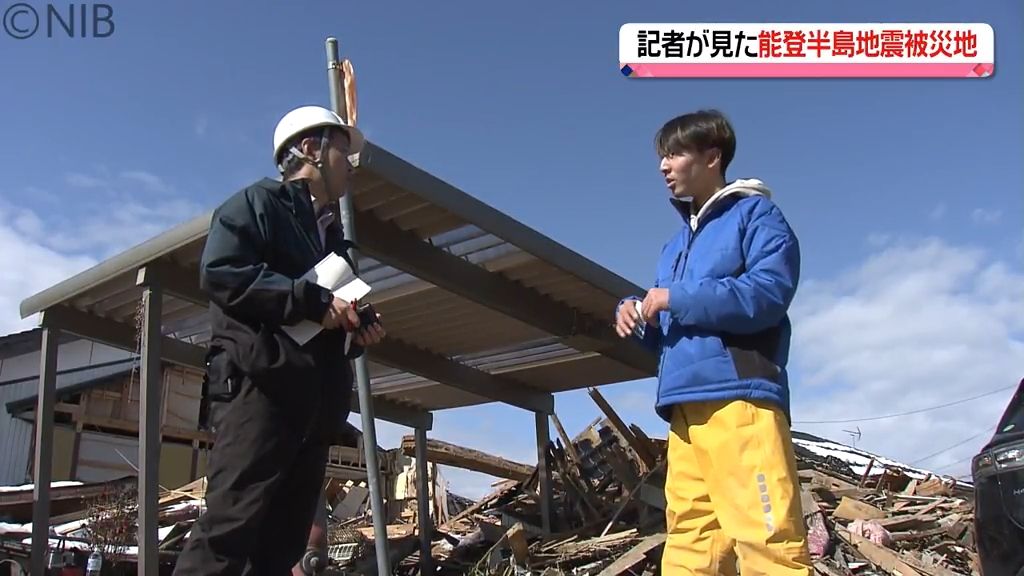

「能登への関心を持ち続けること」長崎の記者が見た被災地の「今」と被災地支援の形とは?《長崎》

(佐藤肖嗣 アナ)

最大震度7を観測した能登半島地震は、発生から1か月あまりが経ちました。

ここからは、現地で取材にあたった見田記者に報告してもらいます。

▼スタジオで被災地の取材報告

見田さん、現在の被災地の様子というのはいかがでしたか。

(見田真一 記者)

私たちは日本テレビ系列のNNN取材団の一員として先週、取材に入りました。

(見田記者)

発生から1か月のタイミングだったんですけども、道路や水道といったインフラの復旧はまだ程遠い印象で、被災された方が「発生から1か月経ってもまだ、きのうのことのようだった」と話していたのが印象的でした。

(佐藤アナ)

では、改めて被災地の状況を確認します。

▼約1万4000人が避難所での生活 未だ断水続く地域も

(桒畑笑莉奈 アナ)

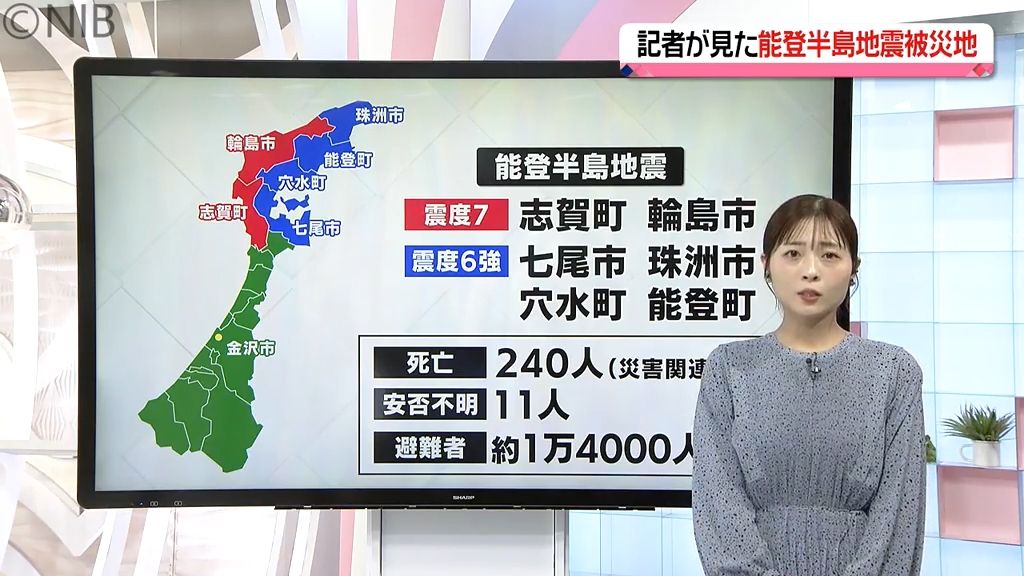

能登半島地震では志賀町と輪島市で震度7。七尾市、珠洲市、穴水町、能登町で震度6強を観測しました。

この地震によって、災害関連死を含む240人が亡くなり、今も11人が安否不明となっています。

また、5日時点で、約1万4000人が避難所での生活を余儀なくされています。

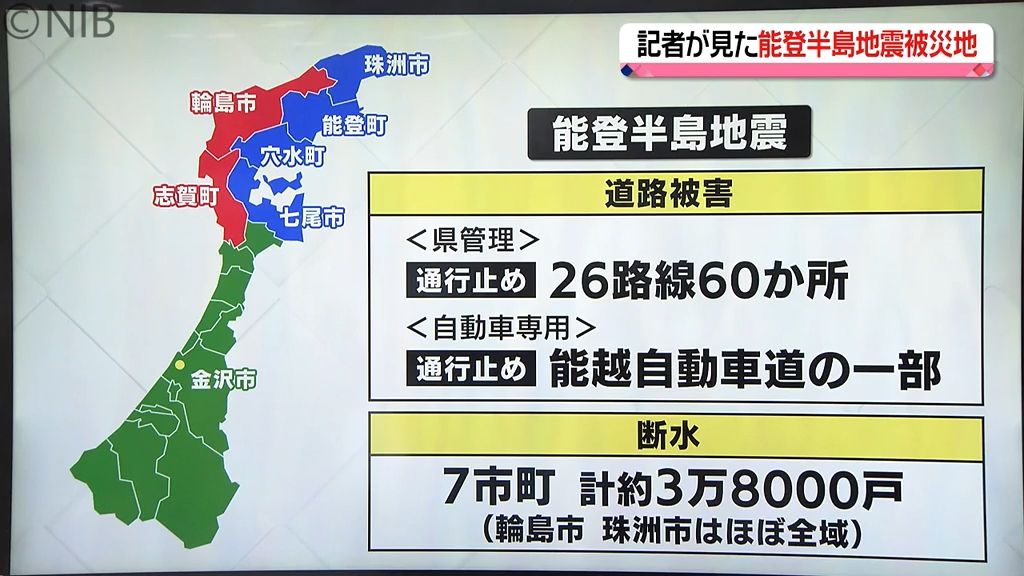

そして、インフラの被害も深刻です。

土砂崩れや陥没により、県が管理する道路は、26路線60か所で通行止めが続いているほか、水道の復旧も遅れていて、7つの市と町のあわせて約3万8000戸で断水が続いている状況です。

(佐藤アナ)

見田さんは今回、主にどの地域で取材活動にあたったんですか?

(見田記者)

私たちは金沢市を拠点に、特に被害の大きかった輪島市や珠洲市を取材しました。

▼先が見えない「復旧の見通し」

普段は、金沢市から車で2時間から2時間半あれば到着するんですけども、損壊した道路の復旧がすすんでおらず、車の渋滞も重なって、今でも4時間から5時間ほどかかりました。

そのため支援に赴く災害ボランティアも、現地で活動できる時間が限られているようです。

被害の大きかった地域は、倒壊した家屋が一面に広がっていて、多くの支援が入っているものの復旧の見通しが立つには、かなりの時間がかかると感じました。

(佐藤アナ)

被災者の方からはどんな声が聞けましたか?

(見田記者)

先月29日、金沢市から約100キロ離れた、珠洲市宝立町に取材に入りました。

向井 裕加子さん(50)は、災害ボランティアの協力で、全壊した自宅の家財道具を取り出す作業を見守っていました。

(ボランティア)

「このカバンとは違いますか?」

(珠洲市で被災した 向井 裕加子さん)

「iPad出てきた。うれしい。大丈夫なのかな、このiPad。よかった。もうあきらめていた」

さらに、こんな大切なものも・・・。

「これ(状態が)きれいですね」

タブレット端末や、娘の千智さん(19)の卒業アルバムが見つかり、喜んでいました。

▼地震だけでなく津波被害も 住まいへの不安は募るばかり

(佐藤アナ)

珠洲市は、津波の被害もありましたね。

(見田記者)

はい、向井さんが暮らすこの地区は、地震の後、推定2.7メートルの高さの津波に襲われたそうです。

向井さんは今、近くの避難所で生活を続けているんですが、今後のことに不安を募らせていました。

(珠洲市で被災した 向井 裕加子さん)

「ここに2年間、仮設(住宅)にいて、その後ですよね。2年後にまたここで新築を建てることが、同じ場所でってことは難しいかな。東日本(大震災)のことを思ったら(復旧は)同じくらいかかるのかなって思う」

▼「若い力」が復興のカギに・・・

珠洲市では、地元の復興を誓う若者にも出会いました。

作業を手伝っていた刀祢 唯人さん(19)は、向井さんの娘・千智さんの幼馴染だそうで、今は富山県の大学に通っていて、正月の帰省中に被災しました。

実家は全壊してしまいましたが、将来、漁業関係の仕事に就きたいという思いは変わっていないと話してくれました。

(帰省中に被災 刀祢 唯人さん)

「こうなったけれど、、また復興したら戻ってこようと思う。高齢者が多いので、こうやってボランティアが来てくれるのはありがたいし、若い人の力って率先して動くのはとても大事」

▼避難所生活の長期化 生活の再建には年単位の時間が必要か!?

(桒畑アナ)

先ほど、向井さんのお話にもありましたが、避難所生活の長期化も心配されると思います。生活の再建について、現地の皆さんはどのようにお考えなんでしょうか」

(見田記者)

自宅が半壊したという方にお話しを伺ったところ「避難所は食事もあって、知人もたくさんいるので、居心地がいい」という声もあったんですけども「早く自立しないといけない」ということで、自宅に戻ることを決意される人も多くいました。

ただ、自宅が全壊した人は仮設住宅などに頼るほかなく、すべての人が入居するには時間がかかるので、生活の再建には年単位の時間が必要だと感じました。

▼宿泊施設など2次避難先へ移る前の一時的に受け入れ先「1.5次避難所」

(佐藤アナ)

特に高齢者、そして障害のある人たちは、つらい生活を強いられていると思うんですけれども、十分な支援というのは行き届いているのでしょうか。

(見田記者)

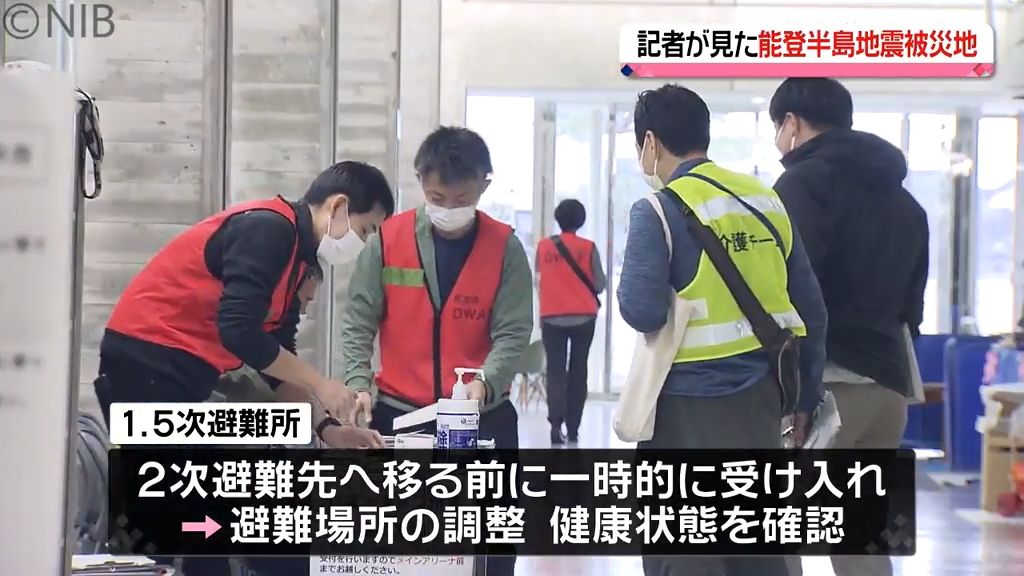

はい、石川県は地震の発生の直後、1週間後に金沢市内に1.5次避難所を開設しました。

ここは、宿泊施設などの2次避難先へ移る前に被災者を一時的に受け入れ、どこに避難するかなどの調整や、健康状態の確認を行う場所で、ここに身を寄せている約180人のうち、8割から9割が高齢者でした。

寝たきりの人や、深夜に徘徊してケガをする人などがいるため、医療・介護のケアが欠かせないということです。

ここでは、長崎県と平戸市から派遣された職員4人が、受け入れの手続きなどの支援にあたっていました。

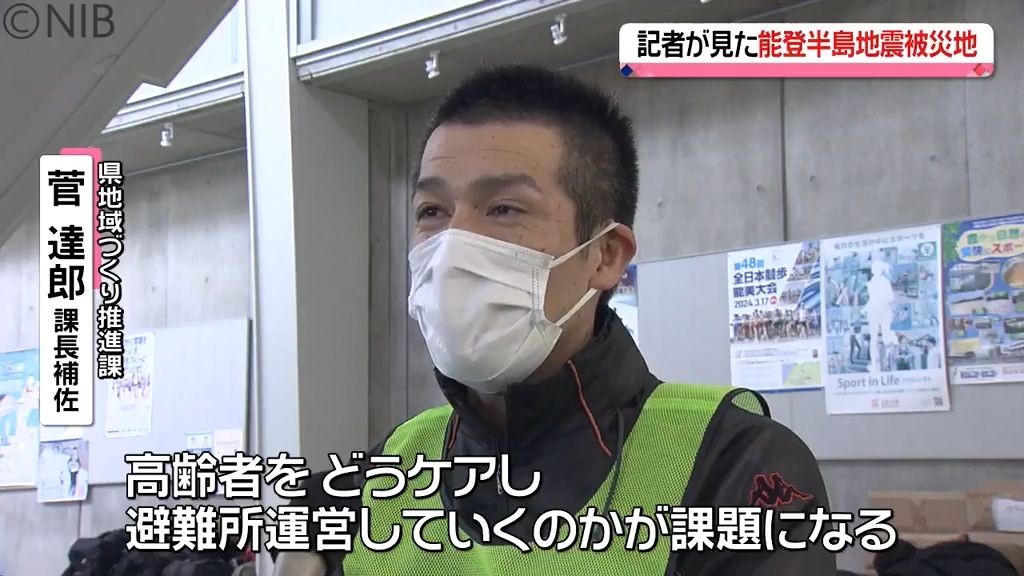

(県地域づくり推進課 菅 達郎 課長補佐)

「長崎で起こった場合には、高齢の方をどうケアし、避難所運営していくのかがかなり課題になってくる」

(佐藤アナ)

1週間の取材を通して、見田さん個人としてはどんなことを強く感じましたか。

(見田記者)

1か月を超える避難所生活で、被災者の皆さんはストレスを抱えていると思います。ただ、私たちが取材に行くと「寒いのにご苦労様」と声をかけられたり、食事の心配をしてくれる方たちがたくさんいらっしゃいました。

能登地方には古くから「能登はやさしや土までも」という言葉があって、人々の温かさを表す言葉なんだそうです。

これからの復旧・復興には、そこに暮らす人々の助け合いが欠かせません。

取材したら「復興したら、また能登に遊びに来てほしい」という声をかけられることもたびたびありました。

▼「能登への関心」持ち続けることが大切

復興には、まだ相当の時間かかると思いますが「私たちが能登への関心を持ち続けること」、それが大事だと思います。

そして復興した折にはぜひ現地を訪れて、人々の温かさに触れてほしいと強く感じました。

私たちもこれから、まだ被災地の「今」、これを伝え続けていきたいと思います。

(佐藤アナ)

能登半島地震の被災地について、見田記者に伝えてもらいました。