災害時「誰も死なせないまちづくりを」県内最年少15歳の防災士 目指すは若者中心の地域防災《長崎》

地震や風水害などの災害が発生した時、どう行動するか。

もしもの時の避難計画は、できているでしょうか。

防災の大切さを発信する中学生を取材しました。

(県内最年少防災士 出水琉さん)

「長与ダムだったら、普通の重力式コンクリートダム」

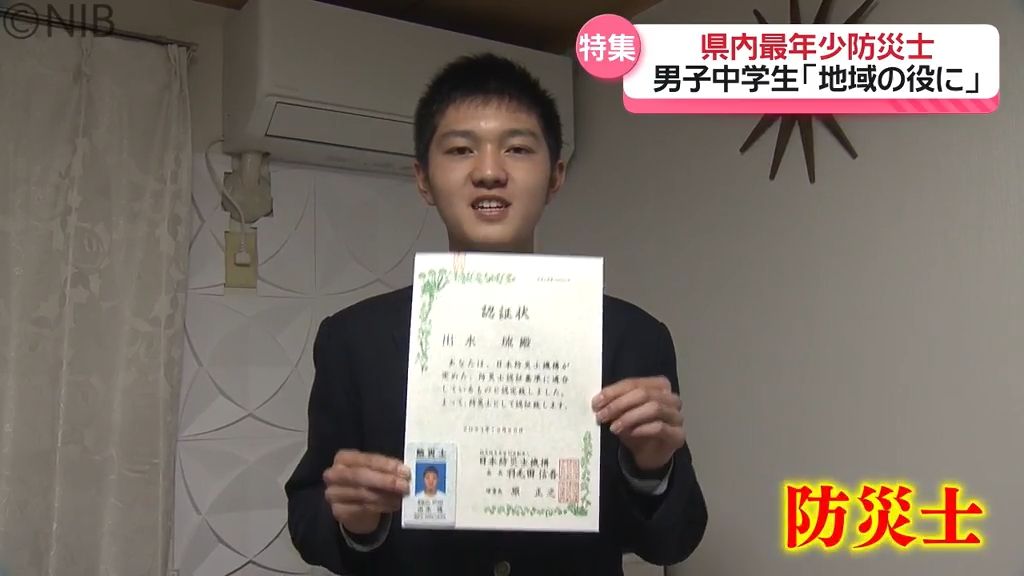

大好きなダムについて話すのは、長与第二中学校の3年生出水琉さん15歳。

現在、中学3年生の出水さんが取得したのは…

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

「防災士です」

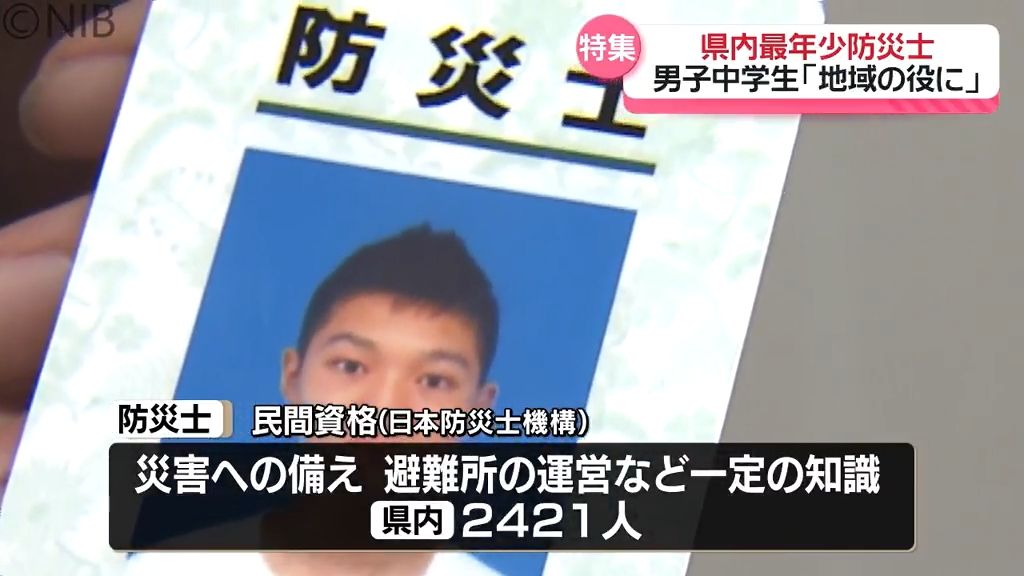

防災士とは民間資格で、

▽地震や風水害などへの備え

▽避難所の運営について一定の知識を持つ人が取得できます。

県内では2400人あまりが “避難所運営のボランティア” や “防災意識の啓発活動” などで活躍。

出水さんは教本や過去問題をもとに知識を深め、去年10月に試験に合格し、県内最年少の防災士に認定されました。

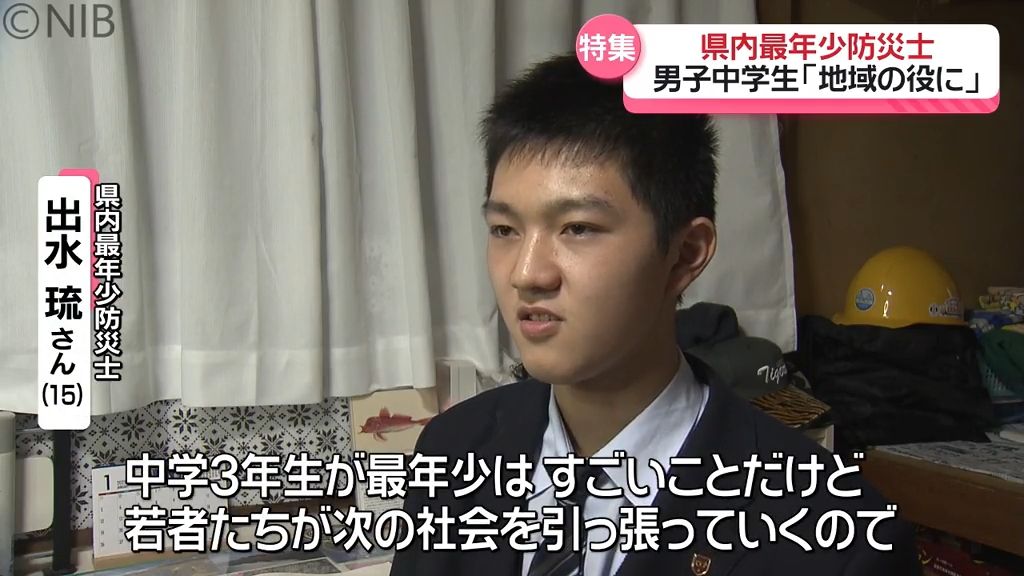

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

「中学3年生が最年少ですごいことだけど若者たちが次の社会を引っ張っていくのでもっと防災のことを知ってもらい地域を活性化させてほしい」

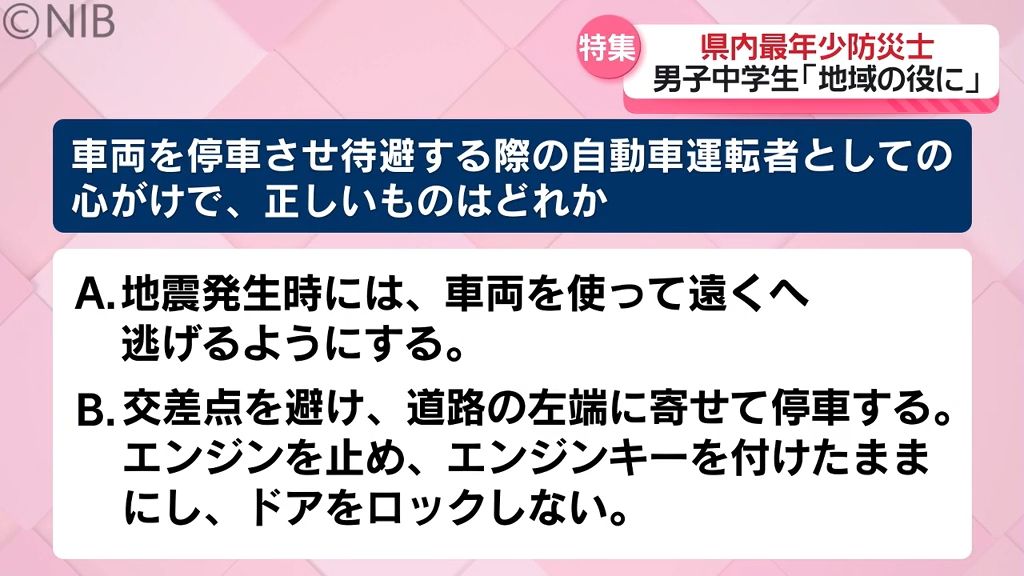

試験で出題される問題を2つ紹介します。

〔質問Q〕

地震発生時、車両を停止させ待避する際の自動車運転者としての心がけで、正しいものはどれか

正解は「B」。

交差点を避け、道路の左端に寄せて停車する。エンジンを止め、エンジンキーを付けたままにし、ドアをロックしない。

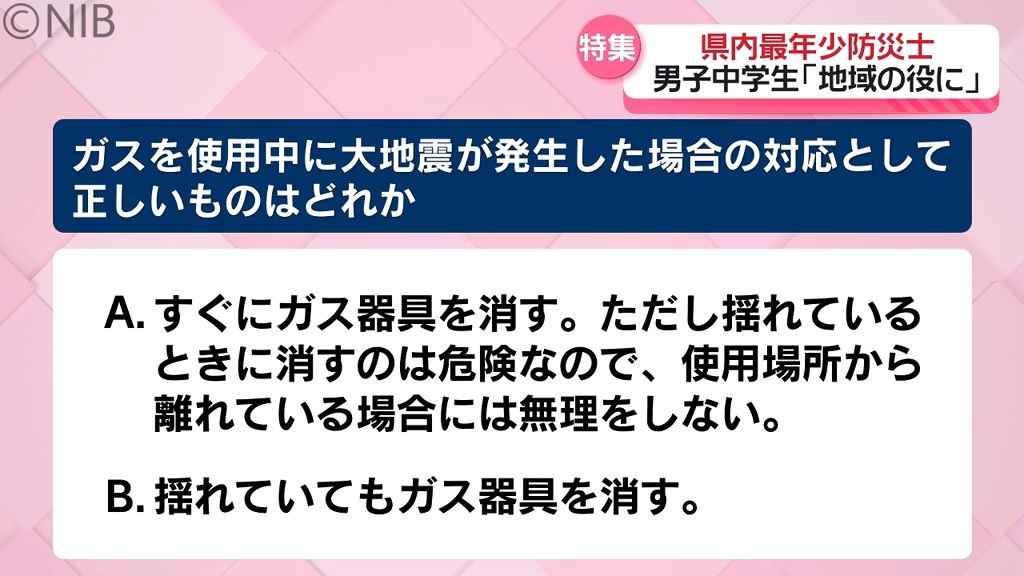

〔質問Q〕

ガスを使用中に大地震が発生した場合の対応として正しいものはどれか

正解は「A」。

すぐにガス器具を消す。ただし揺れているときに消すのは危険なので、使用場所から離れている場合には無理をしない。

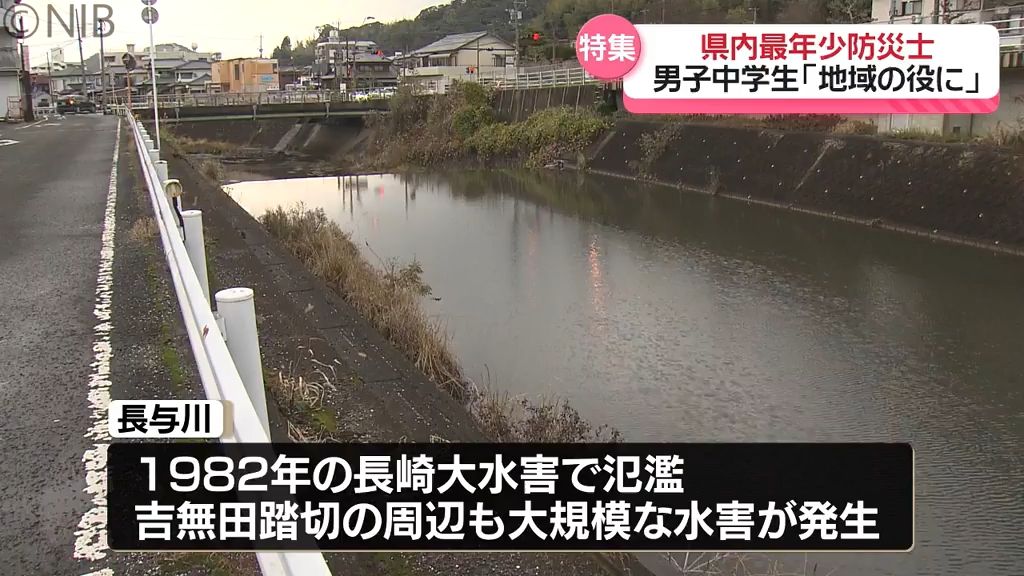

出水さんが暮らす長与町。

町内を流れる「長与川」は、1982年の長崎大水害で氾濫。

吉無田踏切の周辺も大規模な水害が発生しました。

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

「長崎大水害の時に濁流になって洪水が起きたから、川の流れを変えて、今はコンクリートの壁が作られている」

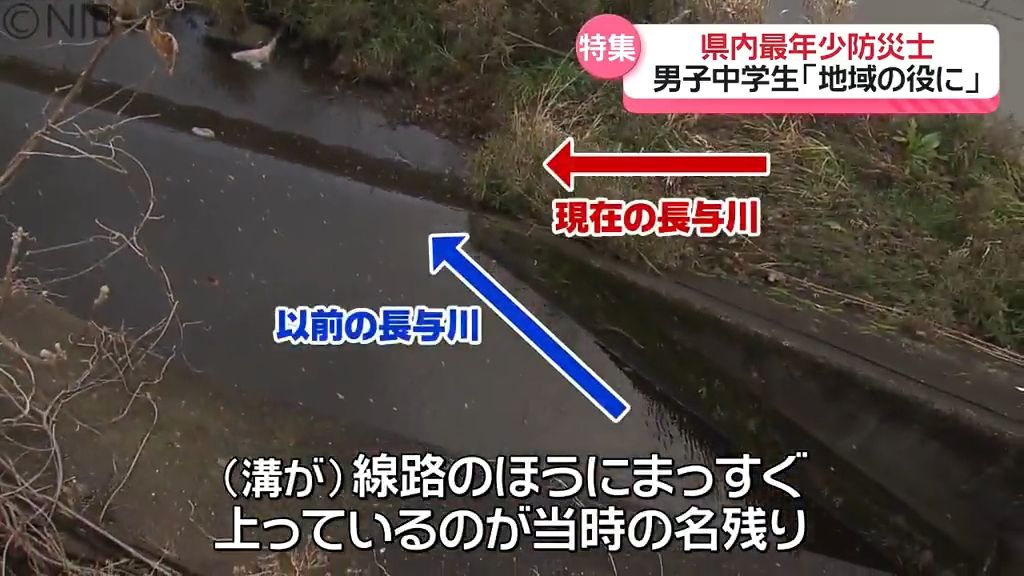

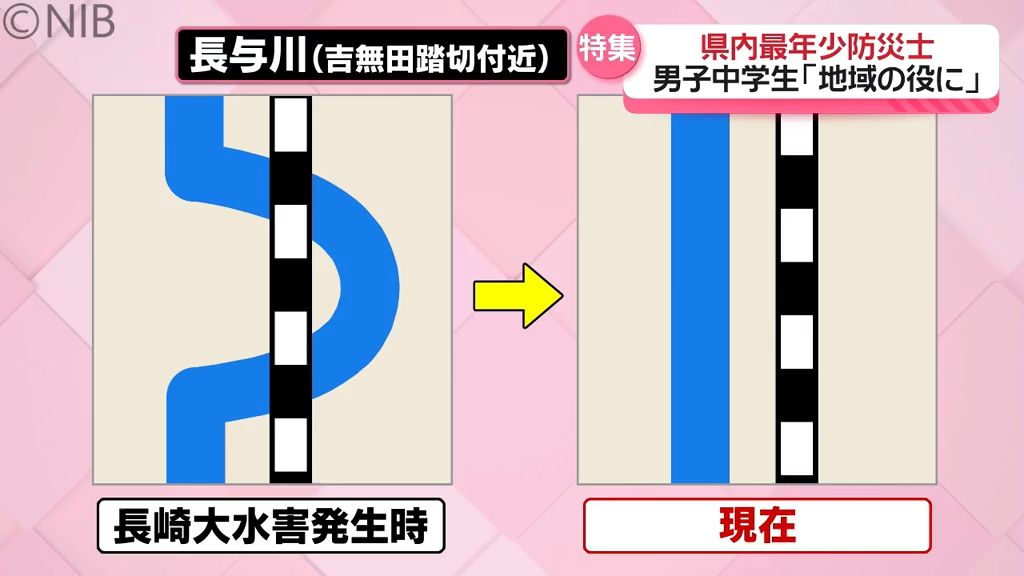

出水さんによると、この付近は防災を目的に、川の流れを変える大規模な改修がおこなわれているそうです。

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

「(溝が)線路の方にまっすぐ上って行っているのが、当時の名残り」

元々の本流は、線路下をくぐり右にカーブしながら再び線路下を通っていましたが、現在は線路に沿ってまっすぐ流れています。

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

「当時の長与川はカーブがきつかった。カーブは、川の勢いがあると氾濫してしまうので、氾濫しないようにカーブを緩やかにして安全になったということです」

また 下流に設置された水位計は、氾濫の危険度を示します。

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

「紫のところまで来たら氾濫なので、この辺は水びたし。赤いところまで来たら、避難するかどうか判断する指標になってる。

避難情報が出ていない時などに、自分で見て避難の判断材料にしてほしい」

父・享さん、母・亜紀乃さんとともに、親子3人が防災士という出水さん。

長崎大学工学部で働く父の影響で、ダムや橋などの大きな建造物に興味を持ったそうです。

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

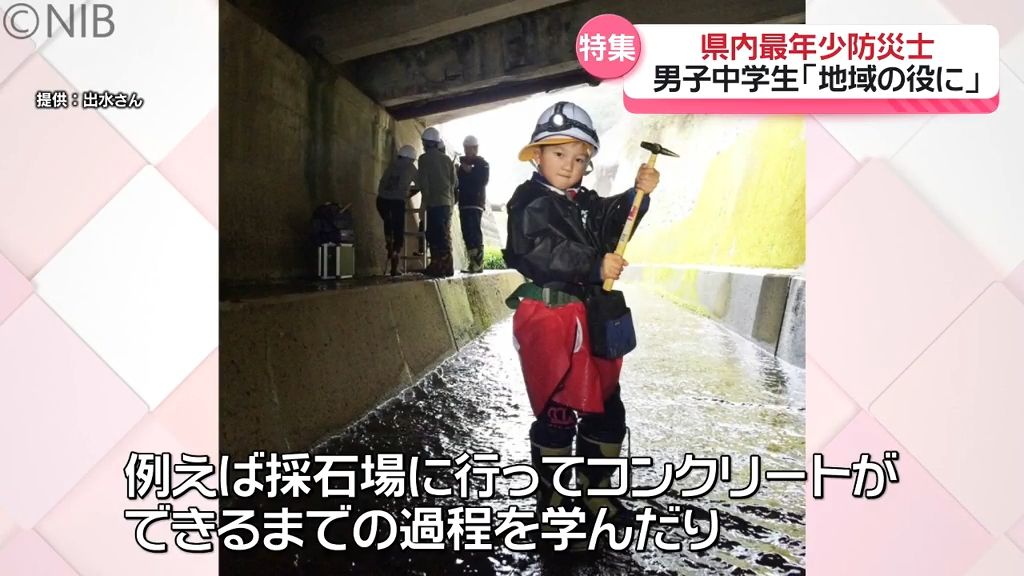

「自分の誕生日は8月4日で実は “橋の日”。

例えば 採石場に行ってコンクリートができるまでの過程を学んだり、テトラポットの作り方だったり。

最近で言ったら、ダム工事を最初から完成までを見たりしてきた」

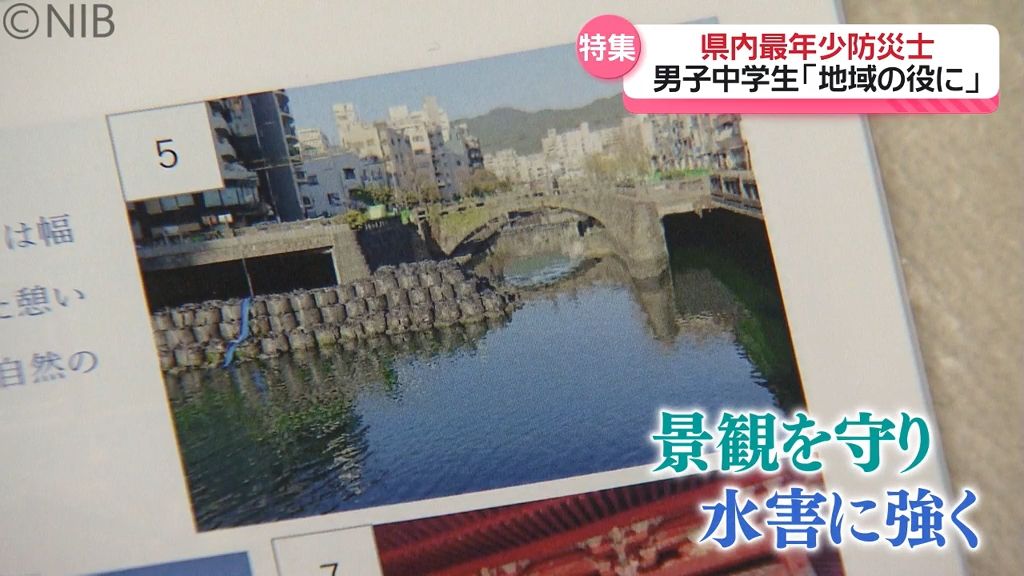

中島川の石橋などを見学するイベントに参加した際、災害を教訓にしたまちづくりを知ったことで防災への興味が強くなり、景観を守りながら水害に強くする工夫に感心したそうです。

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

「土木を知っていく上で “自然災害” があるので、防災の知識がないと社会を守っていけない。

景観を守るために『防災』というひとつのキーワードで、町を守るということから興味を持ちました」

それでは、災害が発生したとき “どう行動すればよいのか”。

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

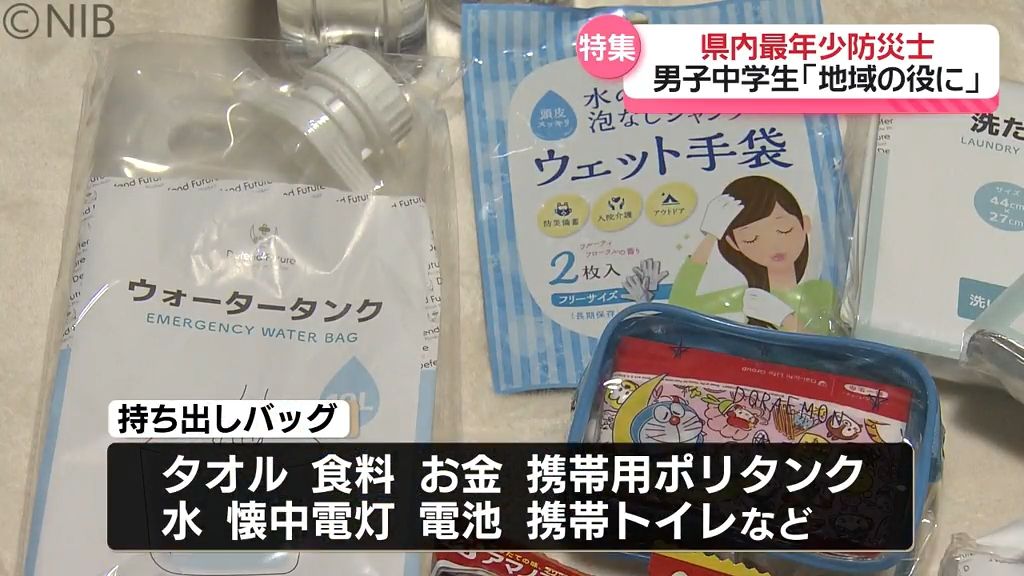

「身の危険を感じたら、警報など待たずに避難してください。

タオル、食料、今の時期は寒いのでカイロ。いろいろなもの入れて(準備している)」

ペットボトルの水はもちろん、懐中電灯や電池携帯、トイレなどもあると便利です。

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

「災害に備えて、道具などはバッグになおし、いつでも持ち出せるような状況にしておくのがベスト」

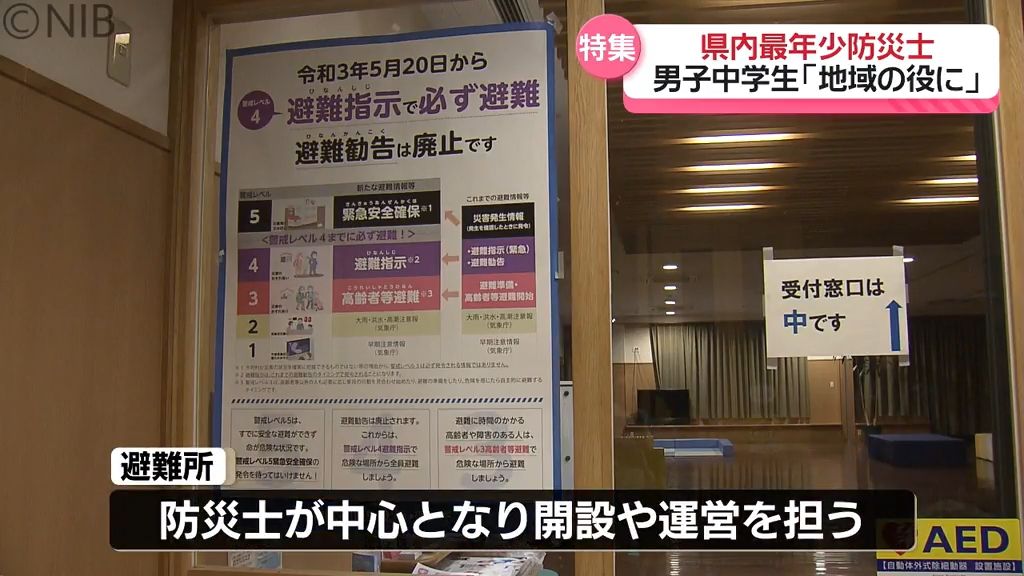

出水さんの居住地域で避難所となる「長与南交流センター」。

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

「高齢者避難になったら、長与町の避難場所が全部解放される。その時に吉無田郷の地区の人たちが避難する場所として利用されます」

避難所は防災士が中心となり、開設や運営を担うといいます。

この日は実際の避難を想定した、効率のいいレイアウトを考えたそうです。

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

「高齢者はトイレが近かったりするので、トイレ近くに設置したり。自治会の人たちと協力して設営していくのが大切だと思う」

“若者が中心となって地域の防災意識を高め、まちを活性化させたい” と話す出水さん。

最年少防災士は、目標に向かって歩き出したばかりです。

(県内最年少防災士 出水琉さん(15))

「災害があった時、亡くなる人っているじゃないですか。だから長与町で、もし災害が起こった際は、誰ひとり死なせたくないという思いで活動していきたい」