【特集】「民藝」とは? 普段使いのアイテムに少しこだわって生活を豊かに… 街の新たなにぎわいづくりに民藝を活用 鳥取県鳥取市

「民藝(みんげい)」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。オシャレだけどちょっと値の張る食器やインテリア、あるいは「美しさとは何か?」などと少し難しい世界を思い浮かべる方が多いかもしれません。実はそんなことはなく、普段使いのアイテムに少しこだわって、生活を豊かにしようという考え方です。

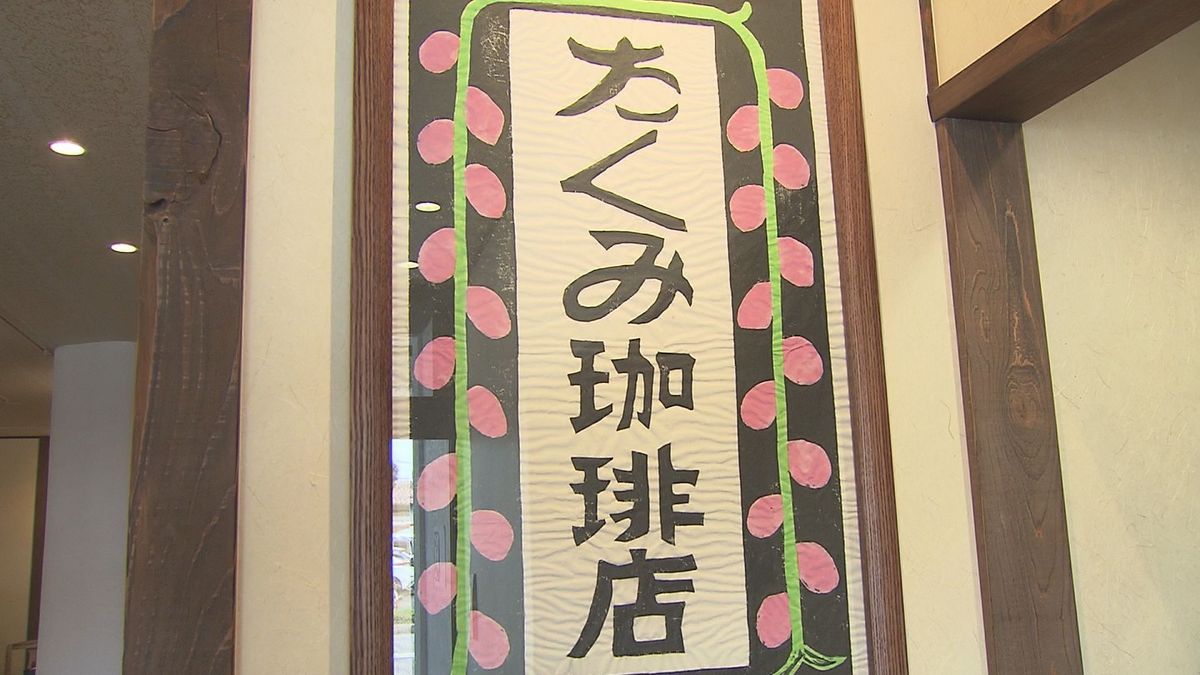

鳥取市でいまこの民藝を中心にしたまちづくりを目指す商店街があります。その中心部となっているのが「民藝館通り」と呼ばれる場所。ここには、民藝の展示を行う「鳥取民藝美術館」や民藝の品々を販売する「たくみ工芸店」などが立ち並んでいます。

民藝館通りに、2024年3月オープンしたのが「たくみ珈琲店」。民藝はなんだか難しくてハードルが高い――。そんな民藝の魅力を身近に感じてもらおうと、地元商店街が中心となり、このカフェを立ち上げました。開店から1か月以上がたちましたが、この日(4月8日)もランチタイムは多くの客でにぎわっていました。

友人と来店した女性客

「居心地がいいですね、温かい感じがしますね。色どりも良いし、見た目も楽しめました。お皿がかわいくて」

別の女性客

「(これを)狙ってたの。テレビでね映ったのよ、この形の色違いが。ああ、あのカップでコーヒーを飲みたいなと思ったら、きょう来て、すごく幸せ」

コーヒーや洋食を提供する食器は、全て民藝のもの。机や椅子、照明などにもこだわり、落ち着きのある温もりの空間を作り上げました。地元の食材を使った料理も人気です。

この民藝カフェを監修したのが、鳥取民藝美術館の常務理事を務める木谷さんです。

鳥取民藝美術館 木谷 清人 常務理事

「民藝的な空間で、コーヒーを飲む、お茶を飲むというような場所がなかったものですからね。それをどんな風にデザインしようかということで」

たくみ珈琲店では、実際に民藝の食器や椅子などを使ってもらうことで、その美しさに触れられる空間を目指したといいます。