【読み解く】就職活動が本格化 学生と企業ともに変化が… 人材確保を行いたい企業の最近の傾向とは?

気になる話題を取り上げる「読み解く」のコーナーです。

小林アナウンサー

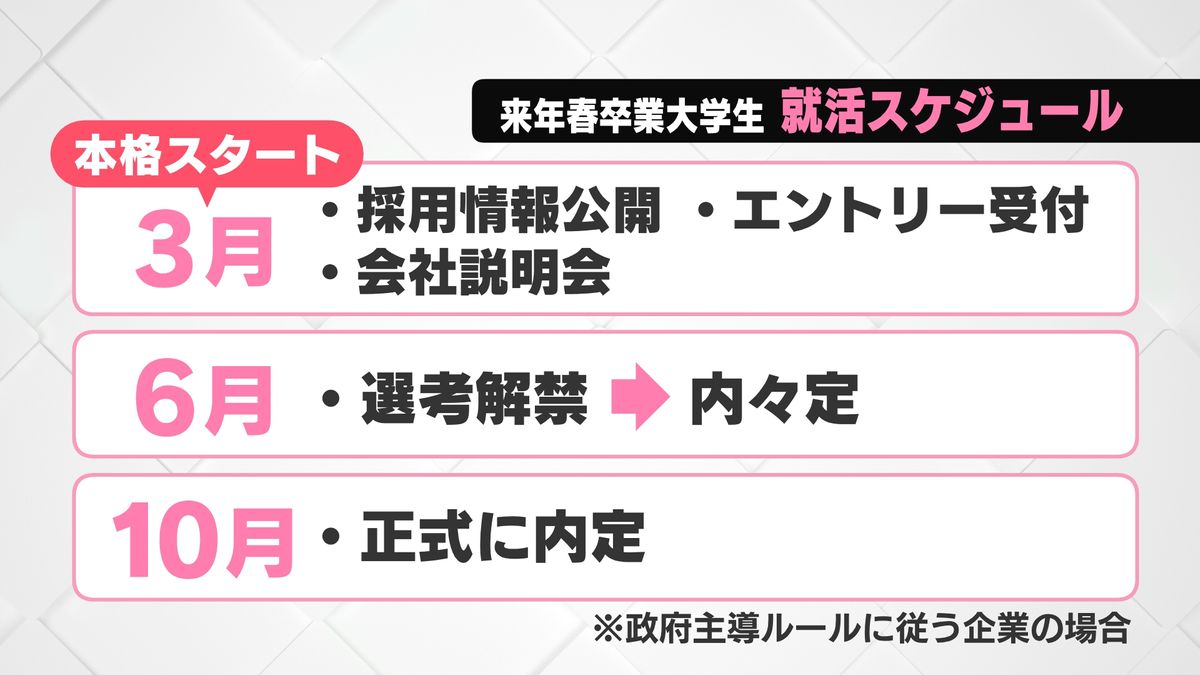

「今回のテーマは“就職活動”。3月1日から来年の春に卒業する大学生の就職活動が本格的に始まりました。就職活動は、具体的にどういうスケジュールなのか見ていきます」

小林アナウンサー

「3月は採用情報の公開、会社説明会・エントリーの受付等。そして6月に選考が解禁。面接などが始まって早い人はここで内々定。10月に正式に内定、となります。独自の日程で動く企業もあるため、全てがこの通りではありませんが、政府主導のルールで採用を行う企業の場合はこのような流れとなります。そんな就活、最近の傾向について、話を聞いてきました」

鳥取労働局職業安定部の勝部健太郎 部長です。コロナ禍で、大学生に変化があったと感じています。

鳥取労働局 勝部健太郎 職業安定部長

「就職活動を早期に始める方と、少し遅れて始める方の二極化が少しあるというのが、大学を通して話を聞いています。コロナ禍でずっとリモートで大学生活を送っていたので、すぐ就職に向けて動ける人と、大学の中で(進路が)見えてこない部分がある人と。職業意識形成の部分で、少し差が出てきているのかなと思います」

また、企業側にも変化がー。

鳥取労働局 勝部健太郎 職業安定部長

「インターンシップに対する取り組みが増えてきています。これは制度変更があったのもありますが、インターンシップを通して知った情報を、採用に使えるというのが大きいと思います。早期離職、入った会社が自分のイメージとちょっと違ったということがないように、学生側もそうですし、企業側も、お互いを知ってもらうということで、そういった取り組みが増えている状況です」

■インターシップについて

神岡アナウンサー

「インターンシップの制度、変更になったんですか?」

小林アナウンサー

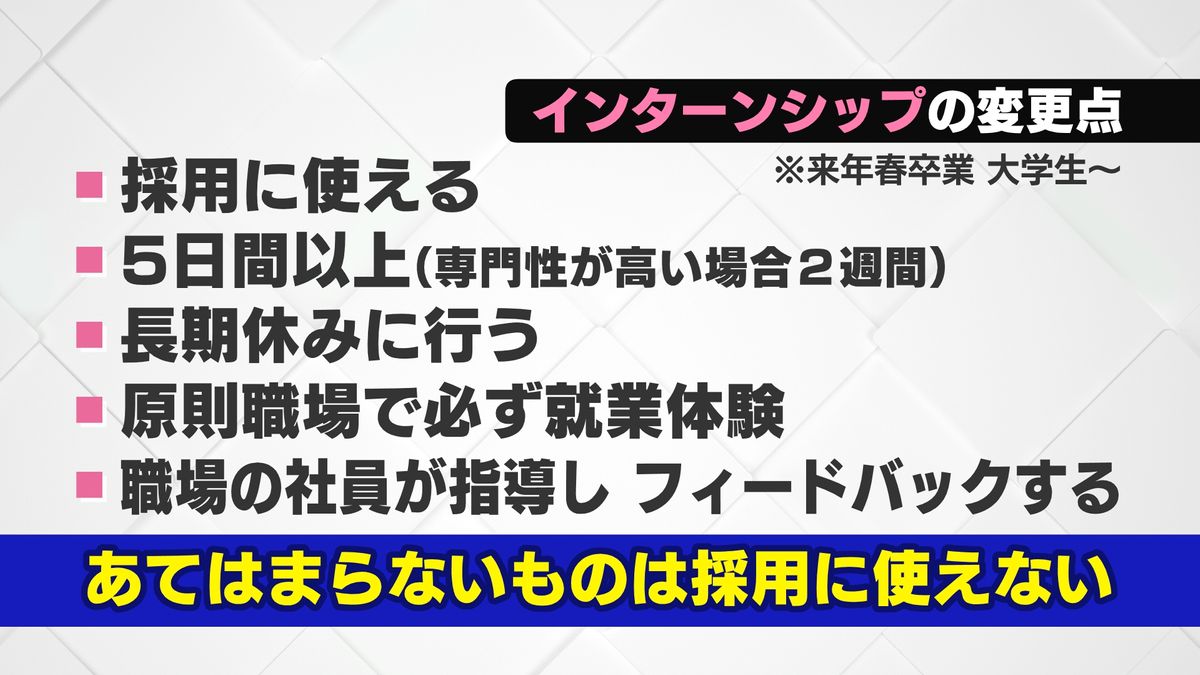

「来年春卒業する学生を対象にしたものから、制度が変わって採用に使えるようになりました」

神岡アナウンサー

「これまでのインターンシップって『採用に使わない』とされていたものの、学生からすると『本当かなぁ?』と不安になりますし…『使いますよ』ってはっきり言われるほうが楽な部分もありそうですよね」

小林アナウンサー

「ただし『インターンシップ』と名付けるためには、様々な条件があります」

・5日間以上(専門性が高い業務の場合は2週間以上)

・原則職場で必ず就業体験を行う

・職場の社員が学生を指導し終了後にフィードバック など

小林アナウンサー

「あてはまらないものは『オープン・カンパニー』『キャリア教育』と呼んでインターンシップではない、すなわち採用には使えない。このような取り決めになりました」

神岡アナウンサー

「インターンシップは就活の解禁前から行われるものですし、結局、早くから就活しなきゃいけない…というデメリットもありますが、企業と学生のミスマッチがなくなるのは良いことですよね」

小林アナウンサー

「企業側としても、インターンシップの開催は負担にもなる部分もあるとは思うんですが、それでも採用活動に力を入れる理由。背景には大きな課題があるといいいます」

■採用活動に力を入れる背景に大きな課題

鳥取労働局 勝部健太郎 職業安定部長

「人手不足が県内喫緊の課題ではありますので、企業さんの方も、これから自社を担う若手人材がほしいという声は非常に聞こえてきています」

こうした中、待遇面でも変化が。

鳥取労働局 勝部健太郎 職業安定部長

「県内の企業で一番大きな動きは、初任給の部分。ハローワークで求人を受け付けていても、前年から比べると1万円程度アップしています。賃金面の改善を行うことで、若手人材を確保しようという企業が増えています」

◇ ◇

神岡アナウンサー

「なんとか優秀な人材を集めたい、ということでそれが賃金に表れているんですね」

小林アナウンサー

「勝部さんによると、数年前と比較して2、3万円賃金が上がっている実感があるということでした。背景にある人手不足。仕事を求めている人1人に対して、何人の求人があるかを示す『有効求人倍率』は以下の通りです」

島根 1.48倍

鳥取 1.33倍

小林アナウンサー

「業界によって偏りはあるものの、全体で1を超えていて人手不足の状態は続いています。売り手市場の中企業にとっても、学生にとってもいい相手が見つかる、そんな就活期間になるといいと思います」