世界初の技術で魚のおいしさを可視化!?元金融マンがソフトバンクとタッグ!数字で読み解く“養殖マダイ”の可能性

マダイの養殖生産量日本一の水産王国えひめで、養殖業の未来を変えようと奮闘する男性がいます。“数字”でマダイを読み解く。世界初の技術を取り入れ、更なる進化を目指す愛媛の養殖マダイの可能性を取材しました。

愛媛県西予市三瓶町。湾が入り組んだリアス海岸で昔から養殖業が盛んな町です。

赤坂水産・赤坂竜太郎さん:

「このいけすの中に1万尾の真鯛がいます」

赤坂竜太郎さん、38歳。

Q.ずっと海の仕事をしていたんですか?

「全く別の仕事をしてました。大学で数学を学んでいてその数学を生かせるような仕事がしたいと思ったときに金融の仕事を選びました」

赤坂さんは東京の保険会社に勤めたあと、11年前に地元・三瓶で家業を継ぎ、マダイ養殖を任されました。

赤坂さん:

「最初の方はあまりうまくいきませんでしたね。水産の知識もあまりなかったというのもあって、どんどん統計的な情報をデータとして蓄積していくことで、こういう新しいことができるようになってきました」

その“新しいこと”というのが…

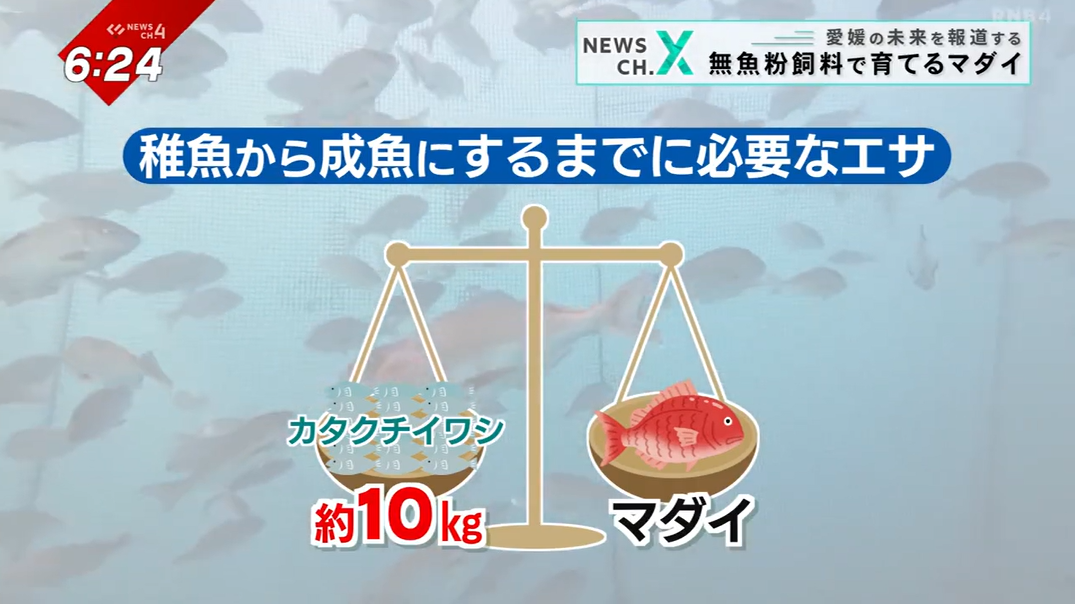

「こちらが無魚粉飼料で、一般的に魚は魚を食べて育ちます。マダイの場合は1㎏大きくするのに4㎏ぐらい。マグロの場合は15㎏の小魚が必要になってきます。養殖をすればするほど水産資源が増えるかというと、今の所そういう構造にはなっていないのが現状です」

赤坂さんによると、通常、1匹のマダイを稚魚から成魚にするまでにカタクチイワシおよそ10㎏が必要になるといいます。

水産資源を守りながら魚の養殖をするため、赤坂さんはこの“エサ”に着目しました。

ブリやシマアジ、マグロのような肉食ではなく、何でも食べる“雑食”のタイ。まずはこれまで使っていた魚粉が入ったエサから、大豆やコーン、白ごまなど、魚を一切使わない、植物由来の無魚粉のエサを取り入れましたが…

赤坂さん:

「子どもに野菜を食べさせるのと一緒でなかなか食いつきがよくないんですよね」

一日中でいけすで様子を見ながら餌をあげる日もあったといいます。