消費者物価指数って何?仙台市が高い2つの理由 計算方法を知ると家計にも生かせる【そもそも.】

消費者物価指数について、気になる計算方法や生活への生かし方を「そもそも.」で見ていきます。

今週のテーマは「そもそも、消費者物価指数って?」

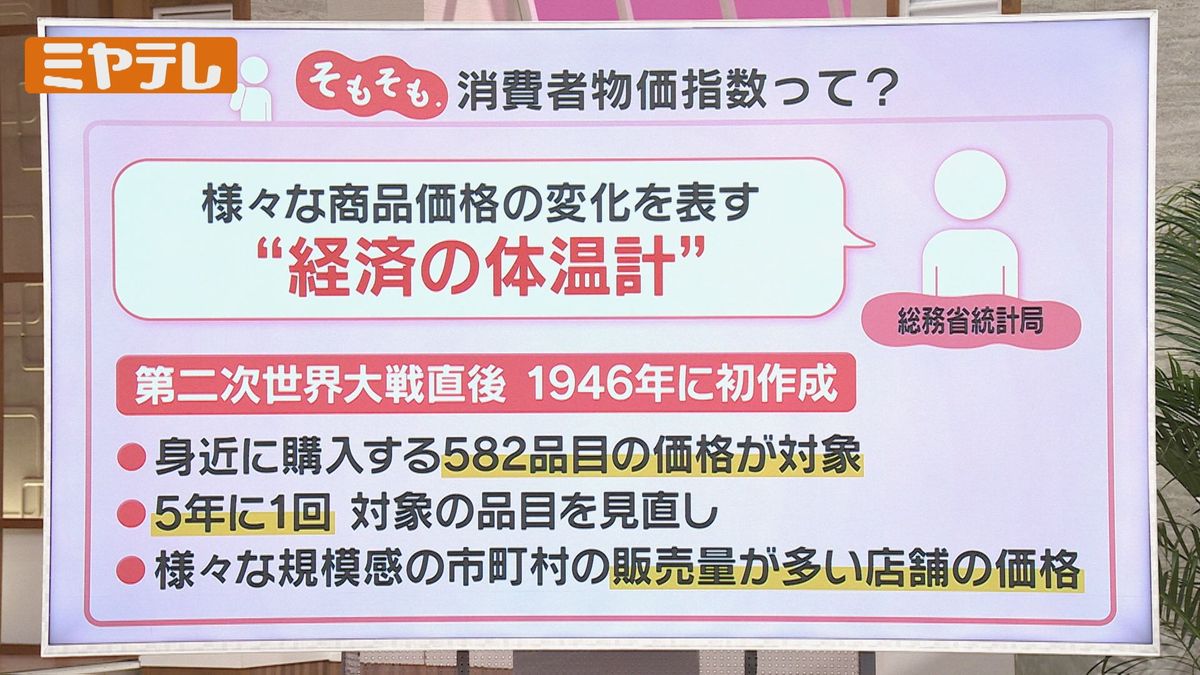

消費者物価指数を作成している総務省統計局の方に伺いました。

まず、大枠から見ていきます。

消費者物価指数を一言で表すなら…

様々な商品価格の変化を表す「経済の体温計」だそうです。

この体温計、実は歴史が古く、第二次世界大戦直後1946年に初めて作成されました。

戦後の混乱で当時はかなりのインフレで、物価の動向を把握しようと作られたようです。

続いて、その計算方法ですが我々、消費者が中でも身近に購入する、食料品、飲み物、服、家電、鉄道などの運賃、自動車など582品目の価格を対象としています。

何が身近かは時代の移り変わりの中で変わってきますので、5年に1回、品目が見直されます。

例えば2020年には、ノンアルコールビールや車のドライブレコーダーが追加されました。

計算に使う価格ですが…

すごーくざっくり申し上げますと、県庁所在地から、その郊外はたまた離島など、様々な規模感の市町村を対象として、例えばお米なら地区ごとにお米の販売量が多い店舗を実際に、調査される方が足を運んで選び抜き、そのお店の価格が計算に使われます。

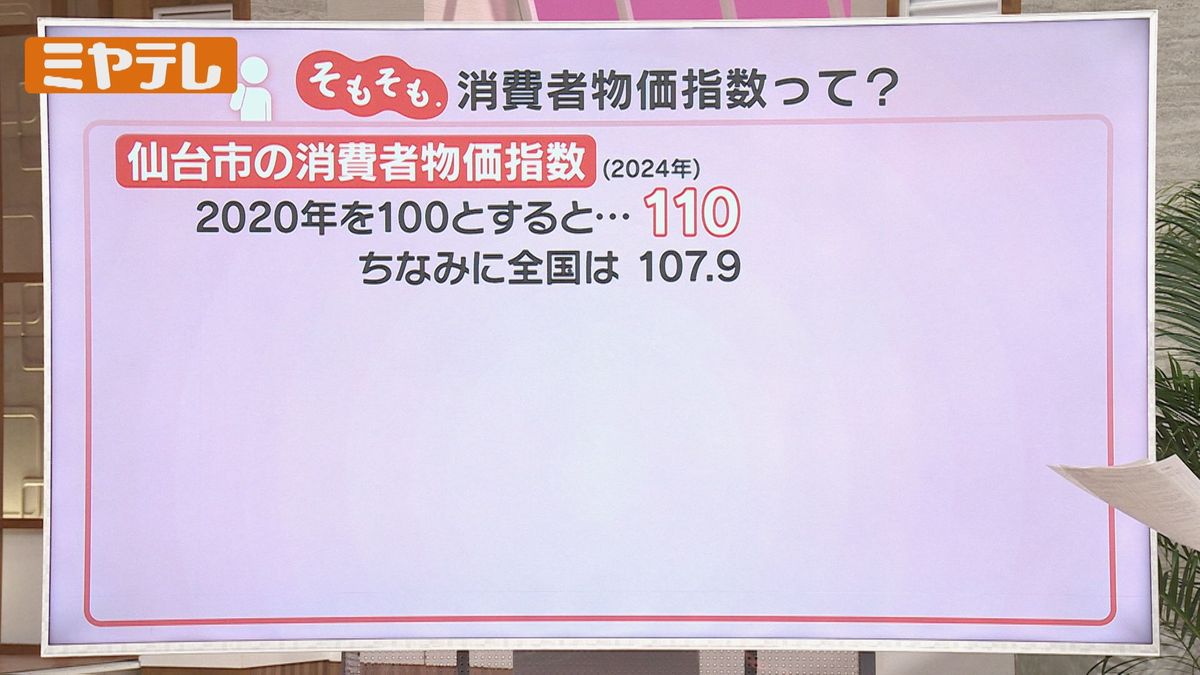

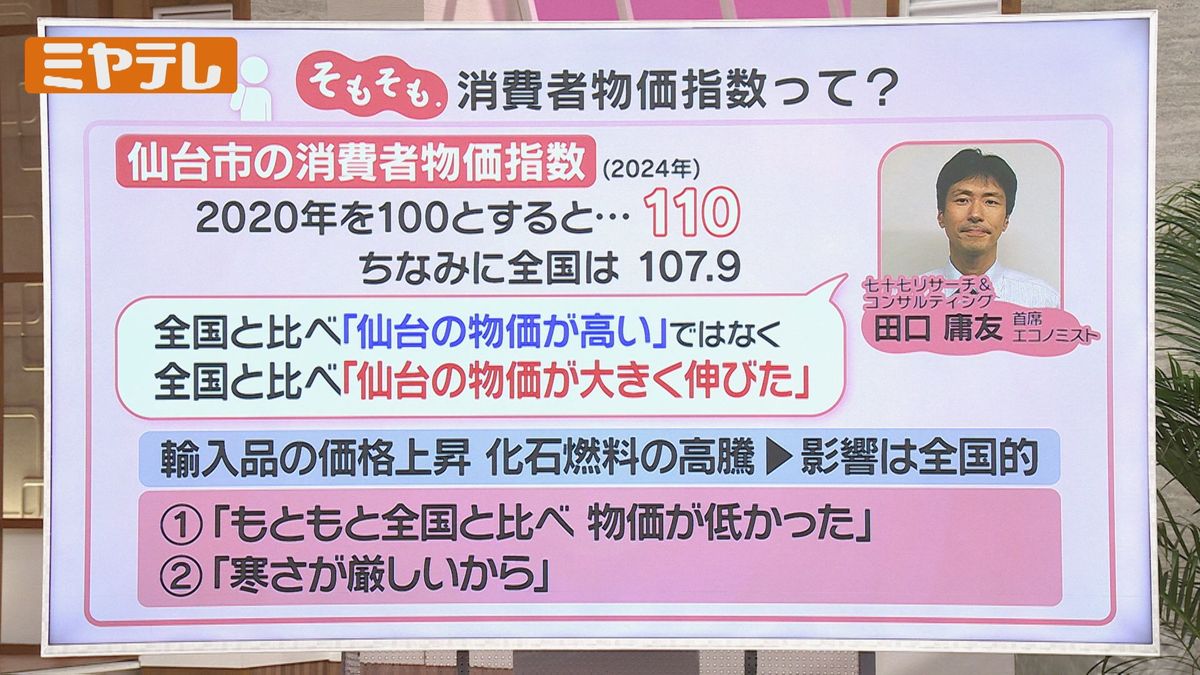

24日に発表されたばかり、2024年、一年間の仙台市の消費者物価指数が2020年を100とすると「110」でした。

ちなみに全国の数字は「107.9」です。

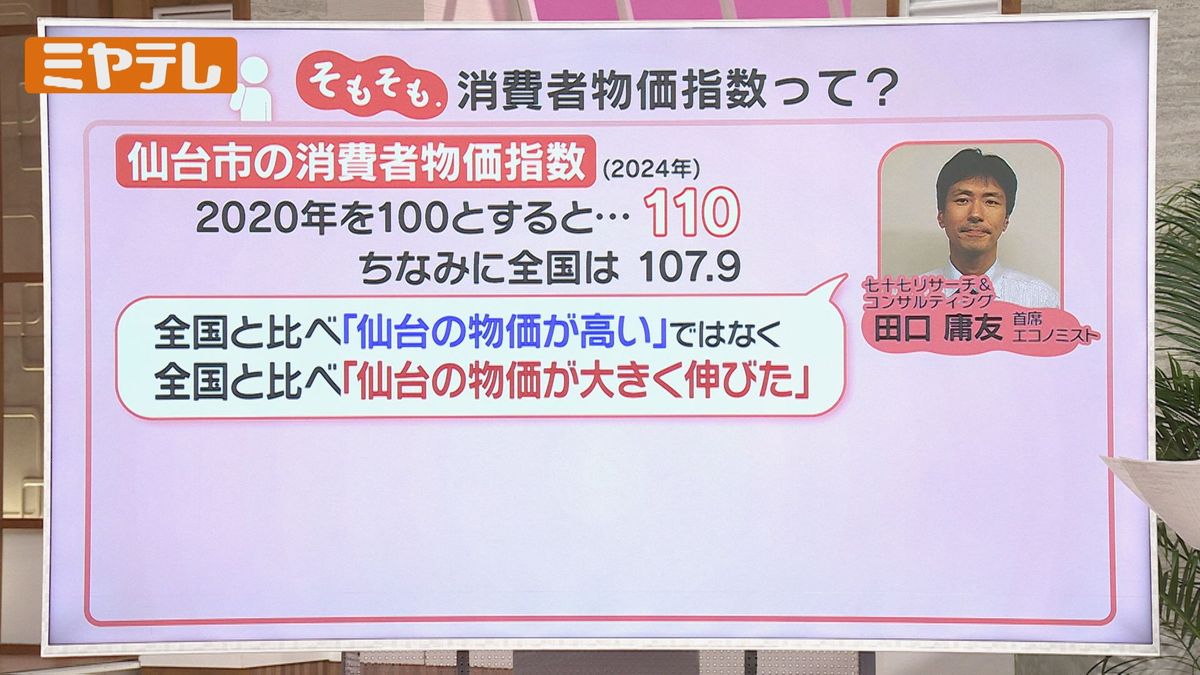

この数字の受け止め方を七十七リサーチ&コンサルティングの田口さんに伺いました。

この数字を見ると仙台のほうが物価が高いと思いがちですが、田口さんによるとそうではないそうです。

全国と比べ仙台の物価が高い、ではなく、全国と比べ仙台の物価のほうが大きく伸びた、ということなんです。

全国でも、仙台でも物価が上がった理由として、ロシアのウクライナ侵攻や円安世界情勢による①輸入品の価格上昇②化石燃料の高騰が挙げられます。

ただ、中でも仙台が大きく伸びた理由を2つ見ていきます。

【理由①】もともと全国と比べ物価が低かった

その1、「もともと全国と比べ物価が低かった」

仙台というより宮城全体に言えるそうですが、人口当たりのスーパーやコンビニなどの件数が、全国でも有数の多さ、2020年の時点で全国3位だったそうです。

そのため、食料品を中心に激しい価格競争が行われていて比較的、物価が低かった。

もともと低かった分伸び率で見ると、全国より高い数字が出ているということです。

その2、「寒さが厳しいから」

宮城と、例えば沖縄当然、宮城のほうが暖房は多く使いますよね。

暖房を動かすには電気が必要、電気を作るには石油や石炭が必要、化石燃料の高騰が料金上昇に直結する中で、東北は、暖房を多く使う分指数の伸びに繋がっているようです。

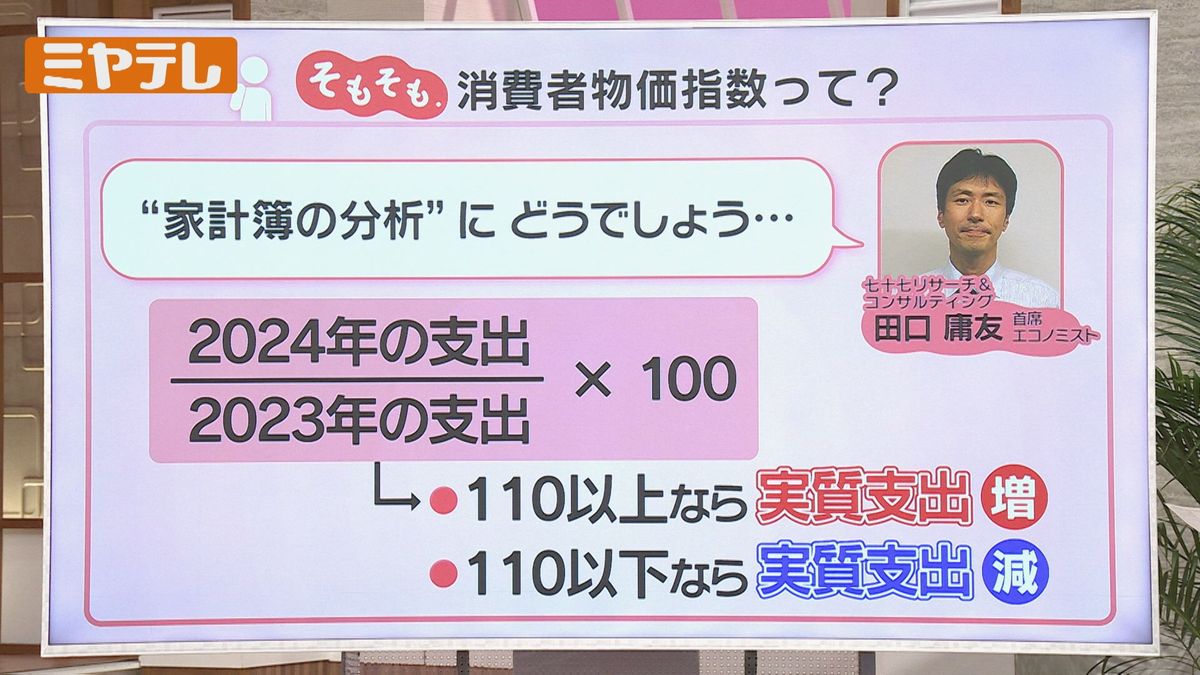

最後に、この数字の生かし方田口さんに伺うと、「家計簿の分析」にどうですか?ということです。

2024年の支出を2023年の支出で割り、100を掛けて出てきた数字が、2024年の指数「110」より低い場合、物価に関係なく節約が出来ています。

「110」より高い場合は、支出の度合いが増したといえます。

今うちの家計ってどうなの?という疑問に対して、冷静に分析する道具、家計の体温計としても使えるそうです。

マメに家計簿を付けている方、ちょっと計算が手間ですが…試してみてはいかがでしょうか。