あの日を語る「凹んだ壁」 消えゆく震災遺構 「この姿があるうちは…」 【東日本大震災13年の“あれから”】

復興の歩みと共に、津波の脅威を感じられる場所が年々減ってきています。そんな中、いまも当時の姿をとどめ、津波の脅威を静かに物語る施設が仙台市内にあります。

高さ10.4メートルの津波の被害を受けた状態のまま、大きく凹んだ壁―――。施設を見学する人は、2022年度に490人だった来場者は、23年度は2.3倍(1123人)に増加しました。

仙台湾に面する仙台市宮城野区の「南蒲生浄化センター」。100万都市・仙台市の7割以上の下水が、この場所で処理されています。

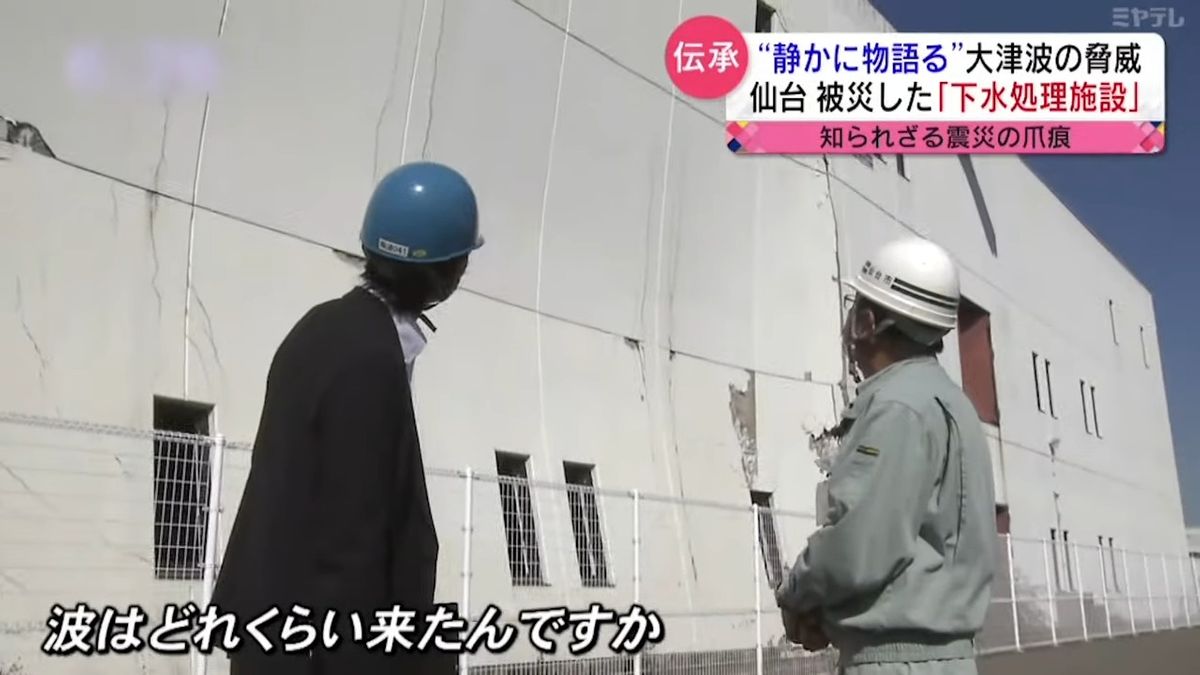

敷地の一角にたたずむのが、今は使われていない第3ポンプ場です。海側にあるコンクリートの壁は、内側に大きくめり込んでいました。仙台湾を襲った大津波が、建物を直撃してできたと考えられています。

2011年3月11日、避難した職員が別の建物の屋上から撮影していました。10mを超える波が建物に打ちつけ、大きなしぶきが上がっていました。

菅野清司(取材時・63歳)さんは当時を知り、今も施設に残る唯一の職員です。

菅野清司さん

「みんな無言で海をじっと見ていたなか、“来た、来た、来た!”と波を見つけた人がいて、指さす方向を見ていたが、実際現実にそのことが起きているのか、何か映画のワンシーンでも見ているような状況で…。起きていることが理解できないというか、そういう感じだった」

波はどれほどの高さまで来たのか―――。

菅野さん

「窓の下の部分に津波の水面の高さの表示があるんですけれど、その高さまで来ました」

建物を内側から見ると、真っすぐだったコンクリートの柱は大きく湾曲していて、かろうじて壁面を支えていました。

菅野さん

「この部分は、内部が吹き抜けになっていて床がない。向こうは床があるからへこまなかったが、ここは吹き抜けで天井までの距離があったので強度が弱かったと思う。ものすごい水のエネルギーがぶつかったと思います」