「食べ残し持ち帰り」ガイドライン案まとまる 消費者側の“自己責任”が大前提、メニューの判断は飲食店側…具体的には?【#みんなのギモン】

そこで今回の#みんなのギモンは、「食べ残しの持ち帰り、どうすれば?」をテーマに解説します。

「レストランなどの外食で食べ残した料理、食品ロス。食べ残して捨てられてしまうのであれば、持ち帰ったらいい。でもそのためにはルールがあった方がいい。そこで持ち帰りに関するガイドラインの案を6日、厚生労働省がまとめました」

「ここにおにぎりを1個用意しました。重さで言うと、このおにぎり1個分の食品を、みなさん1人1人が毎日捨て続けている計算になるんだそうです」

小野解説委員

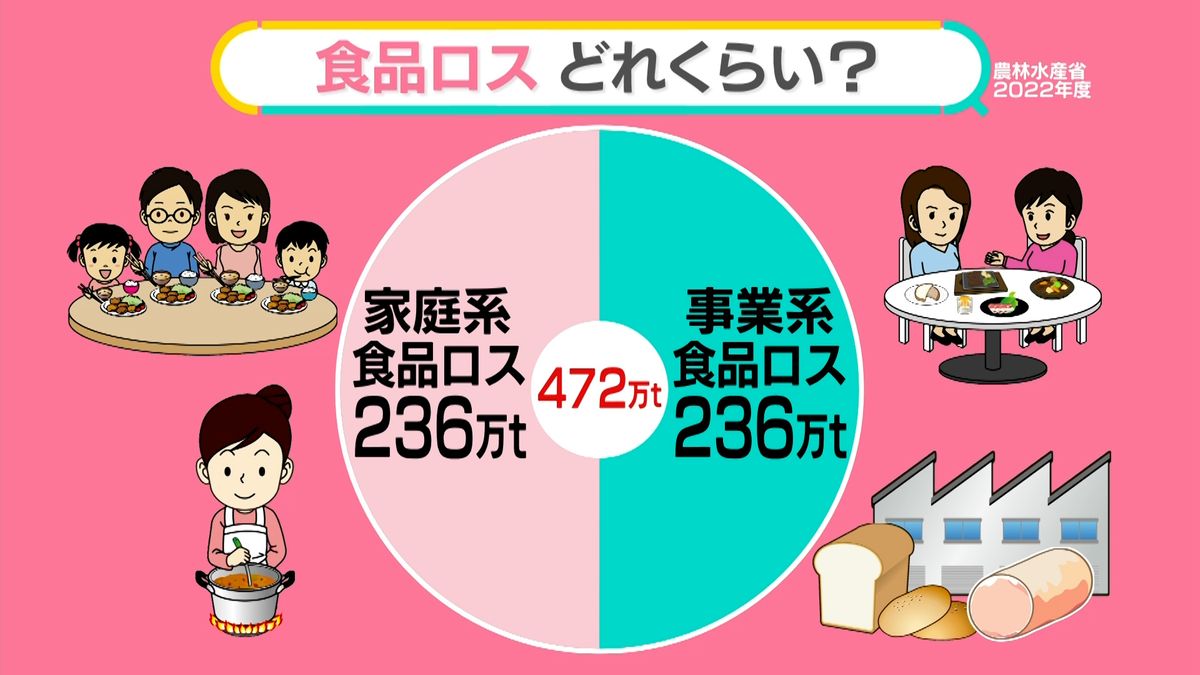

「農林水産省などによると、食品ロスは、2022年度472万トンでした。そのうち家庭から出る食品ロスと、飲食店での食べ残しや商品の売れ残り=事業系は、ほぼ同じ量なんです。レストランなどでつい頼みすぎて、話に夢中になりすぎて食べ残す。そんな経験ありませんか?」

鈴江奈々キャスター

「(外食で)ついつい頼みすぎてしまったということはあります。家庭ですと、冷蔵庫の奥の方で『腐ってしまっている!』と泣く泣く捨てることもあります。こうしてみると、すごい量の食品ロスが生まれていますね」

小野解説委員

「これをなんとかしなきゃいけないということで、6日、新たな動きがありました」

小野解説委員

「6日、厚生労働省の部会では、外食で食べ残した料理の持ち帰りについてのガイドライン案をまとめました。あくまで食べられる量を注文して食べきるのが基本です。その上でどうしても食べきれなくて持ち帰る場合、衛生的に持ち帰る、そのための指針を示そうというわけです」

「これまでも実は、食べ残しに関するガイドのようなものは消費者庁が出していました。しかし店側はやはり食中毒など、衛生面のリスクが怖いということで、今回、新たにガイドラインを作り、店に安心して『持ち帰り』という選択肢を持ってもらえるようにしよう、という考えです」

森圭介キャスター

「きちんとリスクなども考えて、その中でも食品ロスを減らすために、事業系で何かできないか、という取り組みなんですね」