【特集】「ダムの世界」夏休みの自由研究にも!ダムの役割と新たな取り組みとは?

8月1日は「水の日」。水の使用量が多く、関心が高まるこの時期にその大切さを知ってもらおうと政府が定めたものだが、今回はその水をコントロールする「ダム」の世界に迫る。

「あー風が気持ちいいですね。波もたっていてまるで夏の海に来たような気分」

県内最大のダム七ヶ宿ダム。

この場所に貯められる水は約1億900万トン。

東京ドーム90個分に相当する。

この大きなダムを司るのが最上部に位置する管理所。

七ヶ宿ダム管理所 伊藤圭所長

「こちらはいわゆるダムの操作室で流域・水位の状況などを確認しながらダムの部屋をする部屋ということになります」

設置されたいくつものモニターで水の量を確認し調節する、いわばダムの心臓部。このようなダムには大きく2つの役割がある。

1つは私たちの生活に欠かせない水を安定して供給すること。

ここ七ヶ宿ダムでは1秒あたり6トンから8トンほどを放流し、県民全体の9割に飲み水を供給。

また、田植えなどに合わせた農業用水の供給も大きな役割だ。

これらの水を供給して…いるのがダムの"内部"に位置する導水管。

普段、私たちがダムの映像で目にする滝のような放流ではなく、直径1.6mの巨大な管を通じて、県内およそ193万人に飲み水を供給している。

そして、ダムのもう1つの役割が…

大雨の一部をダムが抱えることによって一気に川に流れこむことを防ぎ、下流域での洪水被害を減らすという役割。

このような状況に備えて七ヶ宿ダムでは定期的に訓練を行うと同時に、台風など大雨に見舞われることが増えるこれからのシーズンはあらかじめダムの水の量を減らして、災害を減らすための体制を整えている。

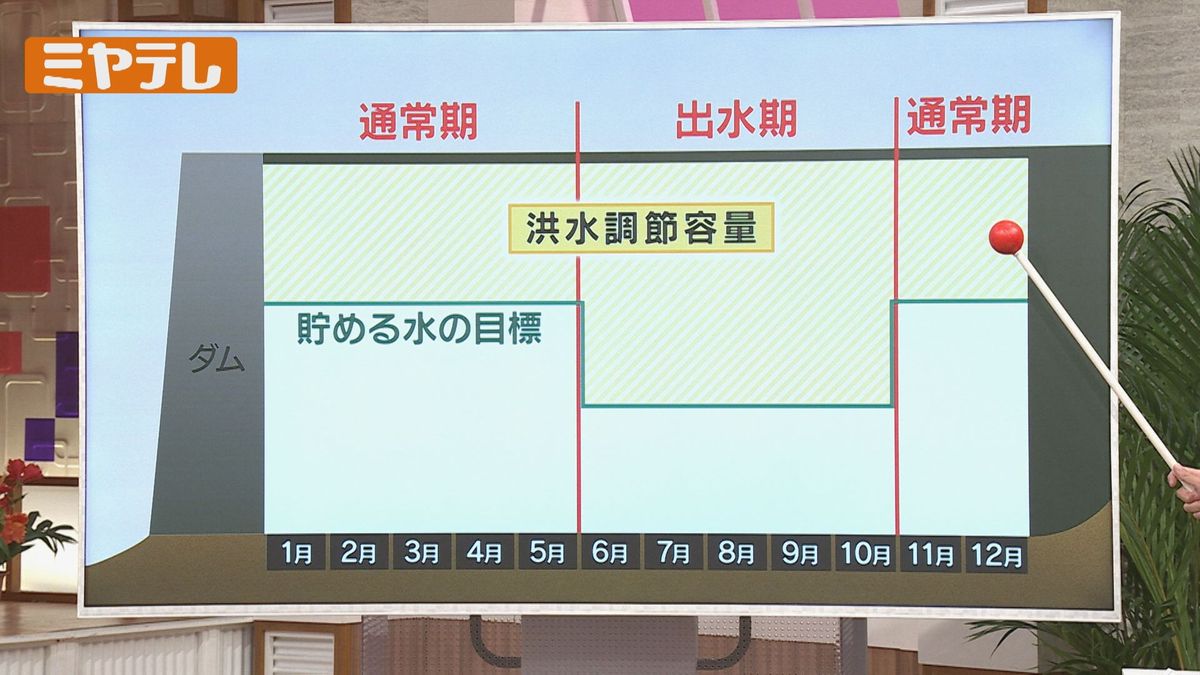

一般的にダムは台風などに見舞われる出水期とそれ以外の「通常期」と大きく2つの時期に分かれている。

それぞれ、目標とする水の量が違う。

黄色い部分は大雨の時に備えて“空けている”ということ。